【先﨑彰容と落合陽一が徹底議論】戦後80年特別企画②戦後日本の変容と日本人の矜持 先﨑彰容×落合陽一 2025/8/12放送<前編>

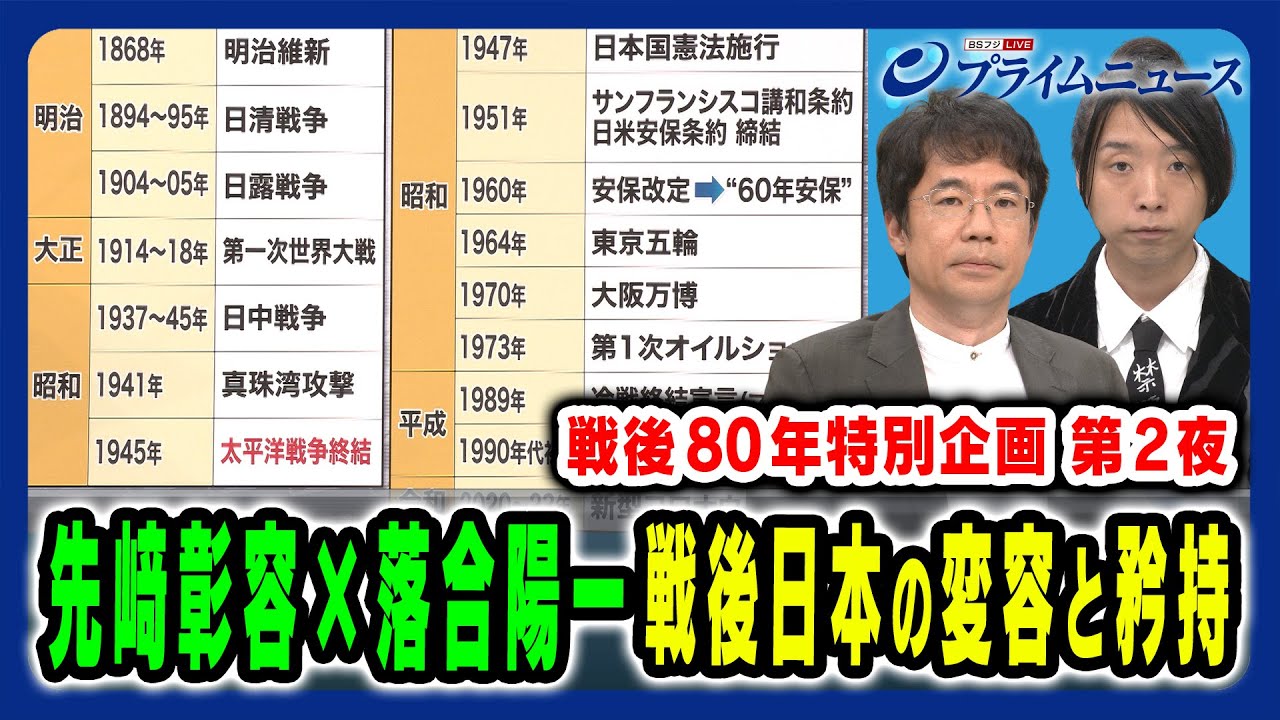

[音楽] こんばんは。8月12 日火曜日のプライムニュースです。 今夜は竹穴がお休みのため私カジ谷がお伝えします。今週は戦後 80 年日本の歩みとこれからというテーマで 1週間特別企画をお送りしています。 2 日目の今夜のテーマはこちらになります。 戦後80 年特別企画国家の変用と日本人です。ゲストをご紹介します。社会高層大学院大学教授で思想の千崎秋中さんです。よろしくお願いします。 よろしくお願いします。 お2 人目、つば大学準教授でメディアーティストの落合洋一さんです。よろしくお願いします。 よろしい。よろしくお願いします。 こちらに名人心以降の燃票を用意しました。 名人から終戦までがおよそ77年、今年が 戦後80年ですので、ちょうど同じくらい の年月が過ぎたことになります。1868 年の明治心から26年後の1894 年に日戦争が起こり、日路戦争第1次世界 大戦を経て1937年には日中戦争が 始まります。1941 年の日本軍による新案攻撃によって日米が回線。 1945 年に終戦を迎えることになります。千崎さん、名人新以降は多くのこのこのように戦争を経験してきたと思うんですが日本人はこれをどう受け止めてきましたか? 明治時代のその日路戦争までっていうのは 1つ大きな意味を持ってるんですね。 うん。うん。 どういうことかって言うと、明治進行の日本っていうのは基本的には職民地化されないようにしてるために不国兵っていうのを目指したんですよ。 はい。 で、国兵っていうのは何かって言うと国民が一致団結して頑張って同じ目標に向かってくってことです。副行吉地に学問の進めっていう本があるんですけど、なんで勉強しろっていう本が当時ものすごく売れたかって言うと、これからは実学ですね。 実学っていうのはこうなんて言うの?実際の生活に役立つようなソとかね、そういったような学問を国民全員がやってもらわないと武資の 1 部分だけがいくら頭をですね、一生懸命ひねり出してもとても国家は持たないと全員全員 1人1 人の国民の力がこう決収すること上がってですね、レベルアップして決収することによって我々はま、あのなんて言うんですか?あ、あの職民地下を脱出することができる脱することができるんだっていう意味で勉強しなさいっていう本が売れたわけですけれども そう意うで言うとそこに掲げてもらった 福国強兵ってのはこれがあの目指すべき ところだったんですね。で実際その日郎 っていうその中国大陸の大国とそれから 白人の国であるえロシアに勝ったっていう こと非常に大きな意味を持ってここで大体 日本というのは国家として安定してくるん ですよ。 そうするとここに書いてある国教兵のうち、ま、あの国家目標にね、みんなが埋っていうのがなくなったし、 それから安全保障の面においても兵隊産兵隊さんっていうことだけを考えなくて良くなってくるのが明治 40年代ぐらいなんですね。 うん。 そうするとこの国教兵っていう言葉からですね、今僕が言ったものを消すとですね、国が消えて強兵が消えると富だけ残るでしょ。 はい。 そうすると明治末期の石川卓と君が言ってることなんですけれども、最近の若者っていうのは都会に出てきて膝を抱えてですね、え、夢や希望を持てなくなっているか、 それか自分があ、現代風と起業してそのですね、自分の出世ということが政治家になるとか国家とかね、そういうことにつがることが出世なんじゃなくて、自分の富の成功ね、これを考えるっていうことが若者の興味関心 後の大半の若者はそれに預かれないから膝を抱えて何か面白いことはないかなということを呟いてると。こういうような時代が明治末期にやってくるっていうことを書いてるんですね。 はい。 で、ここまで聞くとなんとなく漠然となんか今の日本と似てないかっていうのはそれはビゴで うん。ああ。 要するに私たちの国は今度戦後の方に行きますとね。この戦後の年票に行きますと うん。やっぱり戦後っていうのはもう1 回日本っていうのはスタートラインから始まってるんですよね。そして東京五林とか大阪万博っていうこのイメージここをですね、え、視聴者の方で、え、経験なさった人はものすごい熱記だったと思うんですよ。 うん。 で、これもですね、え、その戦前の流れで言うと明治のですね、日路戦争までと同じで要するに国民が 1 つのものに向かってこうね、わーっとこう 決収していくというか、三種の人義なんていうものをみんな揃えたいとか、それから就寝雇用でみんな行こうじゃないかとか、こう同じ目標とかに向かってこう一致団結できていた時代が前回までのオリンピックなんですよ。 うん。 はい。 だけど高度成長を達成してしまってある程度豊かになりそして安全保障の問題もみんなおりになっている中で僕たちに残されているのっていうのは富だけになってくるからだからその豊かさっていうのを求めてそしてこけね公的なものとかその不強兵の戦後なんて特に強兵にさっぱり興味なくてそして国っていうもの自体に対する興味も 70 年代になると徐々に失われていってそして富だけを追求してバ 経済だったりなんとかを経験してきたって こういうことなので従ってそのなんだろう 1回目の東京オリンピックとか大阪万博に 比べてどこか2回目のオリンピックとかが 白けムードじゃないかという風にこう 言われていたっていうとこなんだけれども だけどお合さんが参加している大阪万博は 今大正 そこをどう説明するのかわかんないけど なリオンに入れないという人気でも今回の バはテマが8間ああってその が私のやってるぬるぬるってあの金属金属でできてる感なんですけど、ま、なんかあの人口増加池田大学とかがあってで 60 年代になって人工ボーナスの最大を得られたオリンピックから万博へっていう 1 回目のあの流れがあった時我々人口検証側面のオリンピック万博を得てしかもコロナで肉体の動きが封じられた世界でのオリンピックをやった後今の万博になってきたっていうのは歴史の転換点として結構面白くて上げ上司だったところ下がり上司でやってるわけ でもただう 万の盛り上がりに関してはやっぱりこのコロナけって身体性の怪奇やっぱ大きいものがあるとかただでかいものがあるを持ってかないと体験できないものがあるっていうことはすごく意味があるとは思っていて、ま、その上で、ま、我々のこの文化的なものが、ま、このポスト AI の時代において、ま、身体に回棄するのか、土地に回避するのかってところを見るって意味ではバが非常に面白くかつうまくいっていると思います。 ああ。 そして今の千崎さんのあのご意見ですけど、この、ま、歴史あ、大きな意味でちょっと繰り返しをしている。そして、ま、今トミというところに、ま、人間が今 そういう流れの中にあるんではないかというご指摘です。 私だと1920年代だと私民芸運動結構 好きなんで柳宗吉民芸とかの時代なんですけど、 でもそれってやっぱりあのカウンターカルチャーとして民ゲ出てくるわけですね。 今だったら民人家ってのは暮らしのものだったり、あの手仕事の愛情って文脈の方が強まるけれども、そこで出てきてるものは何だったかって言ったら工業製品が大量に出てくる中でじゃあそこであの確実的なものではなくて暮の中にある無名の自然と付き合ってきた無名な作家にある程度宗教性を求めながら 作ってくものってのは一体どういう形をしてるのかってことだったりもするし そういった意味ではもう1 回このみんながスマートフォン使っててツルツルしたもの使ってで要は工業う の果てにまかないネット動画とかを見ながら手でスワイプしてるだけの世界からちょっと手し事だったりとかフィジカルに戻りつつあるムードっていうのはすごく似てるのかなという匂いはしますけどね。 ま、落合さんとは別の場所でもこの民ゲの話で大いに盛り上がったことがあって、どういうことかって言うと、今明治時代の説明をすごく簡単にしたんですけど、対象時代に入るとまた社会の雰囲気が変わってきて、その対象デモクラシーみたいのは学校の教科書でもなんとなくね、習ったことがあると思うんですけど、今言ったようにある程度戦前ですけどね、近代化が進んでいった中で民芸品とかあるいは方思考のですね、あの画みたいなあい とても プリミティブっていうかね、こう縄文的なものみたいなものも含めてそういったものがこうある種のこう新しさというか古いものなんだけれどもそれがこうなんて言うのかなかっこいいというか前衛的というかそういう形で出てくる時代なんですね。 で、その中で民品っていうのとかそれから朝鮮朝なんかのですね、こう作品なんかを肯定したのが柳創越吉って人なんですけども、 ちょっと僕がもしかしたら間違ってたらあれなんですけど、多分あのイギリスでラファエロ全波とかあの辺が出てきた時にも確かそういうあのなんて言うのかな。そういう、 ま、今で言う例えばコミ化に行きたいなとかいうのと同じでいいんですよ。そう、そう、そう、そう。 クラフト運動てのがあって、そういうような近代化されきったイギリス社会の中でそれとは違う反近代的なものの中に手触りをね、感じたいとかそういうのが流行ってくるのがあのイギリスでもあったし日本の場合だと対象時代に今行ったような民芸品とかをですねっこよく使いこなして見せるとかあるいはかっこよく論じて見せるというかそれを置くだけで何かねその現代社会のこう行きすぎたなんて言うんだろう産業家というかねそういうも とは違う時間であるとかになんてうのあの生き方とかそういうものを提示するものとしてこう流行ったっていうそういう時代があるんですよ。うん。 でそれって今も僕ちょっと似てきてると思うし 多分あれでしょぐらいのそういった民とかの世界って多分あのスティーブージョブズとかの世界にもちょっと繋がりがあるんですよね。 日本はこの配戦をしましたがそれを日本人はどう受け止められましたか。まずは崎さんお願いします。 ま、今日はあのね、 80 年前の話をゆっくりということなんで、え、大きく分けて 2 つぐらい話今日できればいいなと思ってんですけど、その 1 つ目なんですが、ま、私がよく論じる人として、あの、坂口安子、丸山正尾、三島幸夫っていうね、この人についてちょっとフリップを作ってもらったんです。 で、例えばなんですけれども、まあ 3 人とも僕はあのですね、政治的な立ち位置はあの右とか左とか色々あるんですけれども同じ人たちだと思っています。で、だからこそ信じて読める人たちだなって思ってるんですね。 うん。それはどういうことかって言うと、 ま、あの、個人的な体験で言うと、この人 たちを本気で読むことができたなったのは 僕自身が東日本大震災をですね、福島県で 経験したっていうことが大きくって、ま、 その時にものすごくいろんな政治活動から あのげ、ま、言論まで色々ありました けれども、僕は結構下を向いてですね、 こういった3人の思想たちのものを読んで たんですね。 それどういうことかって言うと、じゃ、戦争とか終戦とか配線って何だって言ったら価値観が180°変わるっていうことが 1番大きいんですね。 昨日までは例えばこのペンは赤色でしたって言ってるのに今日になったら今日からは白と言いましょうっていうこの価値の大転換ってのが起きた。 で、それに対して例えばですけれども坂ジっていう人はこういうこと言っていて、例えば戦前にね、天皇性が大事だよって言っていたその同じ千崎先生という人がいましたと。 それが8月15 日を境にして今度は民主主義っていうのが正しいんだよという風に同じ仙が言っているわけですね。 うん。 で、これは表面的な結論だけ見ると、ま、右から左なのか何でもいいですけども、大きく価値観が転換したわけです。です。 ところがこの崎先生という人は実は何も変わってないっていうことを坂口は言うわけですね。それはどういうことかていうと戦前も戦後も常に自分が正しい位置にいる正義を握りしめているあるいは社会において 1番これが100% 正しいとみんなが信じていることを自分が権威として喋ってる。だから自分が 1 つも間違ってないわけですよ。分かります。例えば戦前に天皇性が正しいって言ってました。 戦後にそれに問題があるということが分かりました。それでも私は天皇性が正しいんだって言い続けてるってことはこれは社会に対する価値観が変わっても自分の立ち位置を変えてないけどだけどなんて言うんですか?社会から貼られる劣テルは逆になりますよね。 戦前はこいつはいいやつだったのに戦後はなんだって意思投げられるわけです。ていう風に本当に人間が変わるっていうことはそういうことなんですよ。 だけど坂口案が言ったことは戦前は天皇性が正しかったらそれは正しいと叫び、戦後になったら民主義を正しいと叫び。この人にはね反省がないんだよ。 うん。 だからその意味で何も変わってないって言ってるわけ。 常に正しいということを叫んでいると。 そう。それに対してこの 3 人に共通してるの何かって言うと、その戦前に正しいと言われてましたと。 例えば僕のまた拙い経験もう 1 つ言うと僕結構勉強あんまできなかったんで超頑張って勉強ガリガリするタイプで受験戦争頑張ったわけですね。で、無事第 1 募合格しましたと。次の日から遊んでいいよって言われたんですよ。 うん。 みんな遊び始めたんですよ。 ただ僕だけはあのむちゃくちゃに頑張ってなんかこう日氷なのにもう [音楽] 1 日何時間も勉強した受験勉強って何だったんだろうってつまづいたわけです。 で、親の教育が正しかったのかといろんなことぐちゃごちゃ考え始めた。 うん。これ何かって言うと、この3人に 共通してんのは戦争につまづいてるんです よ。企業じゃない。彼らは天才だと言われ てる3人だけど全員天才ではなくて おそらく本人たちは不器用だと自分のこと を思ってるわけです。なぜなら戦争があっ て正しいとされた価値観が8月15日をし て大きく変わった。で、みんなそれに 乗っかってったんですよ。わあ。ほとんど の人がその時にちょっと待ってと。あの 戦前のあれ何だったんですかと。 あの日本人の異様な動きとか異様なんかこう権力欲とかでなんかこう非なことされたあれ何だったんですかって全員がつまづいてるわけ。 例えば三島幸夫の小説あのね 1番有名なの金格寺 あれ昭和30年に書かれてる。 うん。 戦争から10 年経ってるんですよ。だけどもう 1 回読んでみてください。ものすごく濃厚には戦争とは何だったかが書いてあるわけです。 うん。金格寺っていうあの何百年も続き来 てきて存在がB29の小団が落ちることに よって一瞬にして消えてしまうかもしれ ない。この何百年も続いてきたものが一瞬 にして消えるということがその金の美しさ をますますにしてったってそういう記述が ありますよ。 それから米とそのなんですか、あの子さんだかゲ子さんだかの関係が書いてあったり、 そういう風に10 年も経ってもまだ戦争につまづいている。だから坂口ゴもそうだし丸正は政治思想という観点から戦前っていうのは何だったかっていうのを超国家主義の論理と心理っていう有名な論文を 467 年かなに書いて、え、花しく出てくる戦前の日本の国家体制は何だったかを考え続けた人だったわけですね。 だからそういう意味においてこういった人 達っていうのを僕の場合はですよ、僕の 場合は震災の体験をしてこう何が正しいか 正しくないかよくわからないような情報に 翻弄されたり、ま、自分が絶対に安心して 立ってられると思ってる大地がもう毎日 毎日震度5とか6で揺れているっていう こういう中でやっぱり価値観のこう劇的な こう変化を経験した人たちの言葉を読むっ ていうのはもう今までとはこう臨場感が 違ってこう読むことができたん で、ま、そういう意味で、ま、大事な人たちかなって戦争を考える時に思えて、ま、今日はあげてみました。 なぜその、ま、元々天皇試験だったわけじゃないですか。 で、それで一気に国民主試験に変わったわけですけど、なぜその日本人はその、ま、 180度転換というお話ありましたけど、そのすぐに順することできたんですか? まあ、それ自体が1 つの日本人になって難しい話なんですけど、今たまたまポロっと主験という話をされてくれたんで、もう 1つの2つ目の話に入りますと、 要するに潜在においては、ま、難しい言葉で言うと統治権の相乱者って言うんですけど、主験ってことでいいと思うんですけど、それが天皇から国民主験に変わ 変わった。これをどう説明憲法でするのかっていうの大問題があって、 で、その戦前から戦後に対して国体が変わったんだっていう風に言った憲法学者佐々木総一ってのがんですけども、それに対して変わってないって言ったわ鉄郎っていう倫理学者がこう鋭い対決をしたりしたんですね。うん。 で、この細かい話がしたいんじゃなくって、今のご質問に答えるとすると例えば三島夫は右寄りの人だという風に思われてます。 どちらかというとね、保守的右寄りの人だと思から鉄郎っていう人も右寄りだという風に思われている だけど彼らにおいて天皇の存在をどう考えるかそれから明治時代から 77年間と戦後の80 年間をどう考えるかっていうのは全く違うんですよ。だから僕たちは今右寄りの人たちが出てきてるとかあだこうだって言ってるけれどももっと丁寧な議論が必要で 80年前にも右寄りの人はいた。 それから保守とオールド、ま、保守とか言われた哲郎みたいな人もいた。だけど彼らの戦前に対する味方とか戦後に対する味方、それから天皇という方に対する見方っていうのは全然同じ雑迫にったら保守だとか右だとか言えちゃうけれも全然違った。そういうところをもう少し丁寧にこう考えるってことは大事なんじゃないかなと思います。 ま、多くの日本人が玉音放送でその、ま、 配線を知って、ま、戦後はかなり混乱して 生活の債権っていうものが大変な時代と いうことがあったんだろうという風に想像 しますけれども、それでもなおその後数年 のことを考えると、ま、劇的な変化を日本 人は、ま、容易に受け入れたとも言えると 思いますが、お茶さんはこの日本人の この前方のどういう風に感じていますか? うん。 日本人って言うと守護がでかいんですけど うん。 ただスタートアップ日本はよく起こることなんで、 ま、それは大和長店の時も起こってるし、明治新の時だって怒ってるし、あ、つまり、 あの制度をガラっと変えた時に、あの、神話を書き直したりとか、あの、古典的な歴史の紡い方を変えたりっていうことをずっと繰り返してきたと思うんですけど、 ま、その修っていうのが、あの、その内的なものから出てくるっていうのは結構 違ったトピックなもので、あ、つまり外在的に発生し、そして、えっと、そこで変えられてきたもの。 他な結構ない内側で作ったスタートアップ日本が多いですけど、今回外の人が来て制度作るってことをしてるので、そこは結構違ったイデオロギーだなと思ってはいるんですが、ま、その上で僕はあのやっぱ戦前文化ともしくはそれ以前の文化とあの戦後文化っていうのはそこで決定的に、え、色々な変用をもらされているし、あと 1個ものやっぱ入りの教科書っていう さんの人々のレベルでもなんか違いましたから直しますって言って昨日までそれ正しいって言ってたでしょ、あなたっていうのはやっぱフィジカルに色々あったんだろうなとは思いますね。 そうですね。ま、本当に確かにその教育の現場でも教えなければならないことが多分大きな変革を持って いや、本質的には教えないといけないことじゃないじゃないですか。 だって昨日まで正しいって教えてたことが違ったんですっていうのはあの意味わかんないですよね。 うん。うん。 歴史がいきなり変わるわけですから記術として。 うん。 で、それは明らかにのこれどっち教えられてることも正しくないんじゃないかって人々が思うきっかけにはなってると思うんですけど うん。 その原因が打ちなるものであっても外からのものであってもやっぱり日本人っていうのは何らかこう大きなことに対してこう受け入れるというか何らかそこに同調するって言うんですかね。そういうこう特性というものが一部あるということなんでしょう。 ま、守護が大きいのでなんかごめんなさいね。 そうだから日本人みんなそうじゃないですよ。 そうですね。三島幸夫だって丸山だってみんな受け入れられてないですから。 うん。とはい、大きなその時代の流れというところには乗っかったっていう言葉ありましたよね、千崎さん。 うん。まあ、だからあのね、例えば明治まで負しながらものを言うと、例えば、あ、先ほど言った明治 [音楽] 40 年代ぐらいあんまり面白いことがないなとかね、要するになんとなく暇と退屈を抱えてるような若者とそれから起業してね、あの、お金の方にのめり込んでいく若者たちがいる。 そういった時に流行った文学に自然主義文学っていうのがあったんですよね。で、これって何かって言うと自然主義の自然っていうのは、ま、関らラらっていう風に考えればよくて、ま、簡単に言えば自分のやっていることを何でもセラララに喋ることによって、あるいはわざと話題を作るために不倫なんかをしたりすることによって、それをこうセキュラに描くことが人間の真実を表すことなんだっていうことですよ。 つまり人間のせいであるとか暴力みたいなものを暴露するっていうことが人間そのものを描くことだって、そういう文学だった。で、これ自体はヨーロッパから入ってきたね、ゾラとかがやっていた全く違う定義のある自然主義文学が日本に入ってくるとそうなったんですね。 これが僕は重要だなと思ってんのは生徒か暴力みたいなものをらにやるとそれに対してみんながこう興味関心を持ってそこに人間が暴露されてってこれは昨のネット環境とほとんど同じではないだろうかって思うわけですよ。 だってネット環境でより人の注目を引きてバズるためにはこんな僕みたいなこんなおしりを真面目に歴史の話とかしても全然再生回数が伸びないわけであって要は成果暴力ですよ。人間の最もプリティブなもの。 これをハレチにやることによって人たちを思わずクリックするわけでしょ。ていうのと同じですよ。その時にしかしそれについてはま、田山硬方でも誰でもいいんですがほとんど残ってない。誰も読んでない。うん。うん。 じゃ、その時に残った人誰かって言ったら、夏目創石て森外ですよ。 で、この2 人は極めて倫理的なことを書いてるわけ。うん。 ぼっちゃんとかもそうでしょ。 要するにこう正義官に駆られた坊っちゃんという人が田舎持でいろんなことガチャガチャやったりとかする。 そしてさらに彼らが残ったのはなぜかて言うと自然主義文学っていうのはさっき言いましたけどフランスから輸入しただけなんです。つまり全部猿マネです。しかもそれが日本版に悪くなりましたと。 それに対してそういうものは一切受け付けないよっていう能上位っていうかこう全部拒否する人もいると思う。だけど大外とか創っていうのは何がすごかったかって言うとそういう新しい文化が海外から入ってきた時にま、僕たちも今そうですよね。絶賛そうですよね。新しいもんが入ってきてほれでアホみたいなチ機作業してるじゃないですか。こうやってう ん。うん。 これ、これが日本の姿の本物なんだってのを書いたのが創であり大だから残ってるんですよ。 うん。うん。 要するに何でも向こうから来たものを輸入してこれが最先端ですってやってるのが日本文学でもないし、それからなんですか、全部を拒否して古典機することでもなくて、僕らがここで引きこも既怒哀楽劇を演じてるじゃないですか。これを面白かしく書いたのは猫なわけでしょ。我が輩は猫で。だから文学として残ってる。 しかも日本近代文学として残ることになってるっていうね。 うん。今のお話結構僕面白いなと思ったのはやっぱリアティに対するフィクションの弱さが出てくる時代っていうことだと思うんですけど ね。今リアティの方が強いじゃないですか。 ま、フィクションめっちゃいいフィクションはね、ネット番組、ネット番組かネットで配信される映画見たりとかもすごい安くフィクション手に入るんですけど、でもフィクションよりリアティ求めてるっていうのはフィクションが負けてるってことでもあるんだけどだけど時代背景から考えればリアリティが重要だよねって言った時代のものは歴史的に強度を持たないで フィクションが絡まった費用性が持ってる方が歴史的強度があるってことなので、ま、今後だからそこの歴史的強度って意味では今リアティ的にやってきたもの何も残らずあのここからそれを包み込むう フィクションをどう構成するかっていうのが多分こっからの時代感だなっていうのは多分そうだと思うんですけどね。 そのフィクションの強度が弱いリアとフィクションっていうその関係性についてもですけど、どういうことか改めて伺っていいですか? ま、フィクションの強度が弱いって言うと、ま、例えばじゃあ国度経済成長を例えばじゃ明治期に作られたフィクションがあって、ま、例えばそれが天皇性で作られたりとか、神話が繋がったりとか、はい。廃物規があったりとか、その後、えっと、新物を分離したりとかなんなことあったわけなんですけど。 で、やってきた、あの、先後の不告フィクションが配線によって変わってしまった後、じゃあ経済成長が残って、じゃあそれで例えばオリンピック万博ってこう登ってったフィクションが人工減少会になって、そのフィクションも崩れてきて、じゃ、我々の国が持っている、例えば我々の国っていうのは世界 2位の経済対国だったじゃないですか。 それで我々の製品は安全安心で世界中の人たちは我々のプロダクトを使ってる。ただ、ま、軍備はアメリカの傘に入ってる。 でもそのフィクションで登ってきた時代が、ま、あの人口や、えっと、取り巻く環境が変わった、今、ま、維持できなくなった、今に新しいフィクションをどう作るかっていうのがリアリティに対する問題だよねっていうの議論が先まであったって感じですよね。 うん。うん。千崎さん、 例えばですけれども、その大合さんのおっしゃるフィクションっていうのは、ま、簡単に言うと僕たちが共有できる物語ストーリーなんですよ。 うん。 例えば東西って言ったらなんとなく僕たちが分かったのは世界が 2 色に色分けできるっていうこう見トり図が持ってたわけですね。 で、今僕たちが直面してる状態っていうのは世界もなんとなく混沌としてるし、そしてさらにその今日はこう文化的な話なのでそういう観点からしますと今政党が多当化してますよね。多い頭化になってますよね。 で、これでもうちょっと本当に負けると自民党がそれでもまだ第 1党なんだけど本当に全部 25% ずつみたいな感じになったし、これ完全多家化ですよ。 ていう風になった時に一体何が正解なのかが日本国内でも見えなくなってきてるわけでしょ。今までやだったら自民党っていうのに対して古ルくは社会党がアンチを立てるで説明できたことが説明できなくなる。だからこそ僕たちは言葉を求めてうし始めてるっていう状態だと思うんですね。 で、例えばこの話、そのフィクションの話 っていうのは国際社会についても言えて、 例えば、えっと、今から100年前ぐらい にehカーっていう外交官にして、ま、後 に大学教授になる人が、え、危機の20年 とか平和の条件という本をその先期と言わ れ第1世界大制から第2世界の最中ぐらい に書いてるんです。で、その中で言ってる ことは何かって言うとですね、例えば僕 たちが、あ、防衛産文書にも書いてある 普遍的な価値という風に言ってる自由と 民主主義とかね、こういったものが今から 100年前の時点においてすにこれは18 世紀、あえ、19世紀、つまり1800年 代の価値観に過ぎなくて1920年代 ぐらいになってる。今には通用しない。 もう終わりが来てるんだと。それを ヨーロッパ諸国は分かってないんだって いうことを書くんですね。で、彼が批判し てるのは、まあ、3つぐらいあって、1つ は自由と民主主義です。それからもう1つ が、あ、あの、レステフェルって言うん ですけど、要するに自由、自由法人主義 経済、現代風に言うと新獣主義経済と グローバル経済ってことです。それから 民族自血のナショナリズム。これが ヨーロッパの、ま、多分西側のヨーロッパ を意識してたんですけれども、こう価値観 としてあったわけ。物語としてあったわけ 。この物語がでは今世界全体を包み込め なくなってるよ。なぜならソ連を見て ください。ドイツを見てください。計画 経済っていう自由主義とは正反対の経済に よって大国としのし上がってきてるじゃ ないですか。民族自決を見てください。 こんなの東ヨーロッパの方のいろんな民族 がごちゃごちゃのところに適用したら逆に 平和じゃなくて紛争が起こっちゃうじゃ ないですか。国際社会を説明できる原理が 不在になってきてるよっていうことを言っ てるんですね。うん。ただですよ。ただ 当時はまだ共産主義というフィクションが あったわけ。 ところがそれも冷戦崩壊で僕たちはもうダメだって知ってるわけですよね。 そうすると今の国際社会っていうのは自由と民主主義っていうのがこう壊れてきている。で、だけど中国がそれをグローバルサウスを巻き込みながら新しい物語フィクションによって掴もうとしてる。 で、ロシアだって今までの自由と民主義って言ってるのはヨーロッパが言ってる価値観であって不でも何でもないって言ってる。 この3者3 用が今攻め合ってるちょうどこう攻め合いの力比べが始まってるところなので実はこう全体を包むフィクションとか物語がない時代これを Gって言うんですよ。要するに G0だってG7じゃなくてG0 要するにどこ主人公がない かなり ていう状態になってる。 そして日本社会もまた多家という形でこうこうでこうでこうだよっていう、ま、戦前戦後以来の説明というのがいよいよ本気で成り立たないかもしれないというとこに来てる。そういう意味で日本国内も国際社会も不透明感とか不確実性画とかって言ってるのはそういう言葉の意味です。 うん。うん。 そのではそういう時代にある私たちがその日本人として何を取り戻すべきなのかと 僕が今日本人が危いなと思ってるのは日本らしさみたいなことを過剰に叫んでるんだけれども意外と世界全体の流れの中に入ってるんじゃないかなっていう風に思っていて 例えばそのトランプが言うようなああいうのっていうのはあのホスタッターっていう人が書いた分厚い本であのアメリカの反地性主義っていう本 があるんですけれども、これ詳しく説明すると大変なんで説明しませんが、そういう反知主義の人達っていう人たちがアメリカのね、え、大きなこう力を持ってるんだっていうことについて書いた本なんですけれども、その中でこうね、極めてこうね、気分が高まる自己肯定感みたいなものをね、 あれなんですよ。発揮しながらビジネスマンとして成功してくって、こういうモデルがアメリカの宗教とビジネスマンが自己肯定感を高めて自己啓発していくってのはあるんですよ。 で、そういう意味で言うと日本は全く キリスト教文化でないにも関わらず ちょっとこの自己啓発的な意味でのこう 自分は大丈夫なんだとか自分はやって いけるんだみたいな形でのねこうなん だろうあのま言い方難しいけどもう ちょっとこうなんて言うのかなほ本来の 地震ってもうちょっと腰の座ったもので なければならないんだけれども経済によっ て地震をずっと80年間やり過ごしてきた 日本は経済ってのは他国と 比較の中で順位が変わってくものだし、そもそも、え、このペンがですね、質が良くて 80円で作れたものを50 円で作られたら負けるわけですから、そういった不安定なものに足場を置いて日本人ラスサを作ってきたのが、あ、うまくいかなくなったことにみんな気づいてる。 うん。そうするともう経済とか 50 円でつくのは無理だとなったら何で自尊心を満たすかって言ったらやっぱり俺たちはできるんだみたいなね、こういうものになってしまってるっていうのが少し僕は日本的であるとか受けとかみんな言ってるけど僕はそうじゃなくてアメリカが逆に進んでる気がして仕方がないんだけどね。 うん。 ま、アメリカで言うとこのテックリバタニアニズムとかあとテクノロジーとえっとま、トランプまはイロマスクとトランプの合体によって出てくるあの王勢のような社会制度みたいなものが作られるっていうことが、ま、我々が寄惧具するべき展開で、ま、テックとその受計化とえっとライト保守が悪がったりするっていうのは俺は良くないと思ってんですけど、でも今我々が持てるフィクションとしては僕はあの日本 AIと普段迎い合ってると ホモサピエンスの葬式だなって僕はよく思 思うわけですよ。これどう意味かホモサピエンス人間が知を使って科学を使って社会を明らかにしていくっていうことが、ま、それが人間中心を離れつあるわけじゃないですか。だけど高度経済成長と中心にあったのは人間が科学や技術や進歩法を使って、えっと、世界を明らかにしていき、そん中で経済を成長させて国を豊かにするって方法だったんですけど、そん中はもう人間中心じゃないおそらくなくなる。 多分人間じゃなくてAI やロボットが物のを作るようになった時我々ってじゃあの中心を機械やまもしくは自然物に世物にまみれた人工物に開け渡すわけですけどそこでうちの国から違ったテクノロジーを使った全てを支配する少数の人を作るっていうアメリカの世界観ではないものをここでうにはどうしたらいいかってことを考える上で我々ま自然と冷静っていうのが多分キーワードになって多分あそこの戦争がなかった時代のところに あ あの、対象によく出てきたキーワード性もそうですしで、そういった意味では、あの、この自然と調和しながら人間があの文明の中心を離れた時にどうしていくかっていうフィクションはと東アジア文化権だったら多分作れると思うんですけど、それが中国だったら多分あの体制や国家的に行くし、我々の国はそっちには行かずにやれるんじゃないかってとこに新しいフィクション性を右出したりはしてるんですけどね。 うん。うん。 それを多くの日本人があの身い出すためにどこ点にどういう考え方をすればいいのか 僕賢いのはただちょっとしたおまけって言って勉強するとかですよ。 ちょっとしたおまけ。 はい。人間の賢さはもう機械には勝てないけどでも勉強してる方が気持ちいいよねとか言われて気持ちがいいみたいなことって我々はあのドグマを乗り越えることができる面白い民族なので ああいうとこをうまくいかすのは結構ありだと思ってですけどね。うん。 どこを起点にすればいいのかということで 、今日実はその敗線というところを起点に もう1度その日本人というものを、ま、 どういう風に考えたらいいかその辺りの ヒントを2人からいただこうと思っていた んですけれどこれ経済から紐解くのがいい のか、その安保から紐解くのがいいのか、 いずれにしてもその配線を境に日本人は こう振り返るべきところを振り返れずに来 たというところがあるのかなと。うん。 うん。 その辺りの問題式についてまずじゃあお茶合さんいかがでしょうか? いや、ま、浸透とか国体をどう作るかまてと考えて明治のフィクションが破れた後、それを科学技術と経済成長に置き換えて戦後ビジョンを作ってったのかもしれないけど、その両方がもう今多分あのちょっと廃れつつあるんです。 ただあの国体をどう宗教と結びつけて作っていくかってことを考えた時代のフィクションが終わって その後経済のフィクションが終わった後我々どう生きるかって言ったらまそしたらじゃあこの脱中心をどう自然と共に生きるかってあたりかなと思います [音楽] [音楽]

▼ チャンネル登録よろしくお願いいたします!

https://www.youtube.com/@primenews?sub_confirmation=1

戦後80年特別企画の第2夜。終戦から日本はどう変容し、我々国民は何を得て何を失ったのか?先﨑彰容と落合陽一が徹底議論!日本人が持つべき矜持とは

『戦後80年特別企画2 戦後日本の変容と日本人の矜持を議論』

戦後80年特別企画の第2夜。日本は先の戦争に負けた後、安全保障においてアメリカとの同盟関係を強化しながら、経済では独自の高度成長を遂げた。バブル崩壊後の“失われた30年”を経て現在に至るまで、日本人は何を得て、何を失い、どのように変容してきたのか。思想史家の先﨑彰容氏と筑波大学准教授の落合陽一氏が戦後80年の歩みを分析し、これからの日本が進む道を展望、その中で日本人が持つべき矜持について徹底議論する。

▼出演者

<ゲスト>

先﨑彰容(思想史家、社会構想大学院大学教授)

落合陽一(筑波大学准教授、メディアアーティスト)

《放送⽇時》

毎週(⽉)〜(⾦) 20時〜21時55分/BSフジ4Kの⾼精細映像も好評放送中

※こちらは「BSフジLIVE プライムニュース」の2時間の討論をダイジェストでお届けします。

#プライムニュース #BSフジ #竹俣紅 #長野美郷 #NEWS

▼ 番組HP https://www.bsfuji.tv/primenews/

▼ 番組X https://twitter.com/primenews_

※動画には配信期限があり、予告なく掲載をおろす場合がございます。ご了承ください。