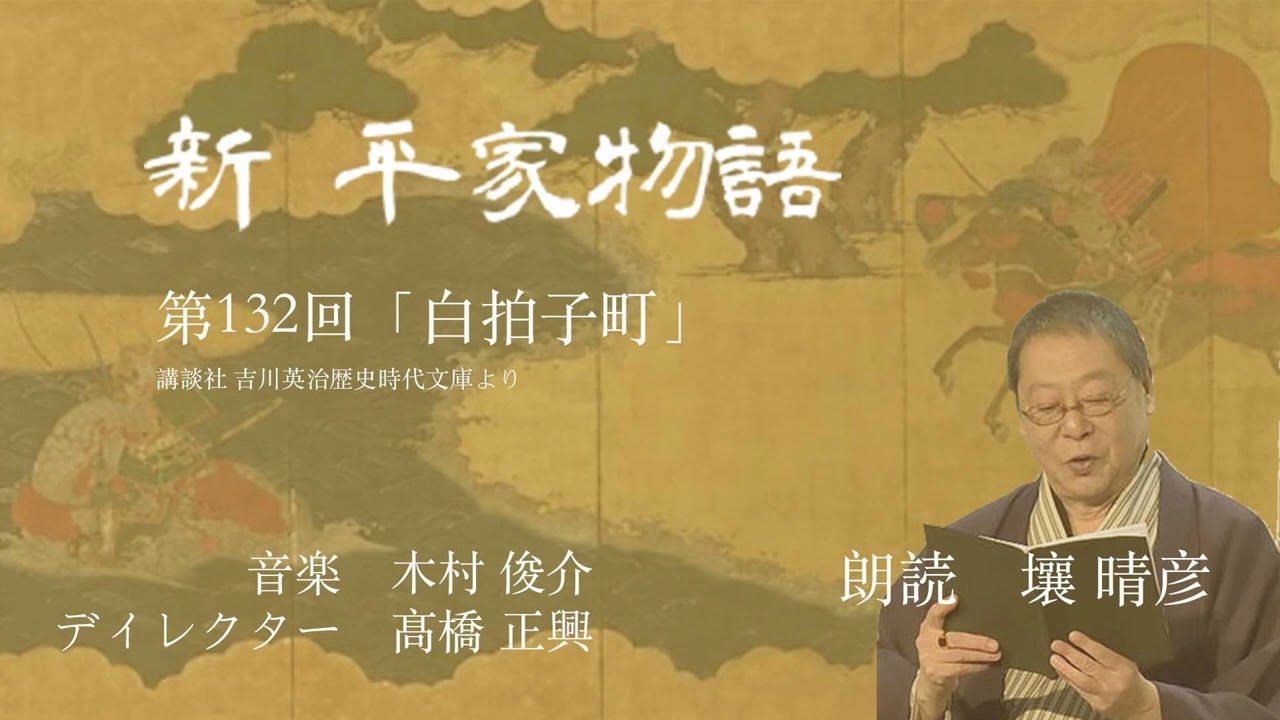

「新・平家物語」全文を壤晴彦が朗読します。

【再生リスト】https://youtube.com/playlist?list=PLrTCCr48jKHfOvAoZ5aPE3GMcrDx8BmH4

* チャンネル登録お願いいたします。

https://www.youtube.com/user/za01channel

第132回「白拍子町」

[脚注]

・ずいき[随喜]ありがたく思い、大いに喜ぶこと。

・らいさん[礼讃]すばらしいものとして、ほめたたえること。また、ありがたく思うこと。

・かんき[勘気]主君・主人・父親などの怒りに触れ、とがめを受けること。また、その怒りやとがめ。

・ひのくろうど[非蔵人]平安時代、蔵人所 (くろうどどころ) に所属する官職の一。良家の子で六位の者から選ばれ、蔵人に準じて昇殿を許されて、殿上の雑用を勤めた者。非職 (ひしき) の者。

・ぼうかし[防鴨河使]平安初期に設置された令外の官で、京都の浸水を防ぐため、鴨河の堤防修築を担当した役人。鴨の字は読まないで、一般には「防河使」と書く。

・しらびょうし[白拍子]平安時代の末ごろ、遊女の舞った男装の舞。また、その舞をする遊女。

・せいしゃ[清洒]飾りけがなく、さっぱりしているさま。

・ぜげん[女衒]女を遊女屋などに売ることを業とする人。

・にょご[女御]昔、天皇の寝所につきそった、皇后、中官に次ぐ高位の女官。

・こうい[更衣]昔、女御の次の位の女官。

・とうりゅう[逗留]旅先などに一定期間とどまること。滞在。

・まろうど[客人]

・やりみず[遣り水]寝殿造りで、外からひきいれて庭園に作った流れ。

・すいかん[水干]男子の平安装束の一つ。のりを使わないで、水張りにして干した布で作った狩衣 (かりぎぬ) の一種。

・えぼし[烏帽子]平安時代から現代にかけて和装での礼服着装の際に成人男性が被った帽子のこと。

・えぐち[江口]大阪市東淀川区の地名。淀川から神崎川が分流するところにあり、平安時代から、西海と京を結ぶ海路の河港として繁栄し、遊女の多いことで知られた。「江口の君」などで有名。

・うねめ[采女]宮中の女官の一。天皇・皇后の側近に仕え、日常の雑事に従った者。

・しせい[市井]人が多く集まり住む所。まち。ちまた。

・しんこう[深更]夜ふけ。深夜。

・わかれじも[別れ霜]晩春のころ、その年前半の最後に降りる霜。別れの霜、忘れ霜などともいう。

作:吉川英治(講談社・吉川英治歴史時代文庫より)

オープニングテーマ

作曲:木村俊介 https://insho.kmlw.net/

演奏/木村俊介(笛・能管)、稲葉美和(箏)、坂田美子(琵琶)

ディレクター:高橋正興

制作著作:認定NPO法人 演劇倶楽部『座』http://za01.com

————————————

お仕事のご依頼は下記までお願いいたします。

認定NPO法人

演劇倶楽部『座』事務局

https://za01.com/contact.html

————————————

#壤晴彦 #新平家物語 #朗読 #吉川英治 #演劇倶楽部座 #平家物語 #オーディオブック

* SNSフォロー・いいね お願いいたします!

【Twitter】

演劇倶楽部『座』https://twitter.com/theaterclub_za

壤晴彦 https://twitter.com/HaruhikoJo

【Instagram】

https://instagram.com/theaterclub_za/

【Facebookページ】

https://www.facebook.com/engekiclubza