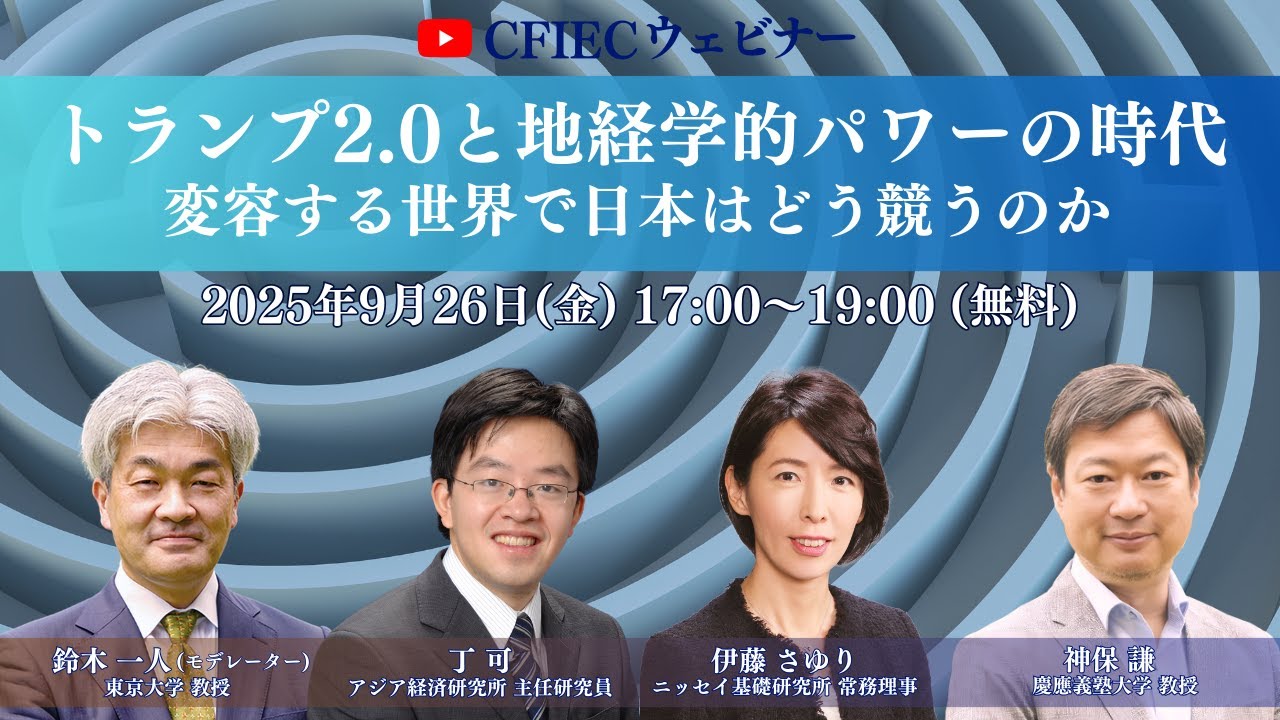

CFIECウェビナー(2025/9/26)「トランプ2.0と地経学的パワーの時代―変容する世界で日本はどう競うのか」

ただ今から国際経済連携推進センター主催 ウェビナートランプ2.0と地形学的 パワーの時代変用する世界で日本はどう 来そうのかを開催いたします。え、この度 は上野の本上野にご参加くださいまして ありがとうございます。おかげ様で今回も 大変多くの皆様にご関心をお寄せいただき ました。心より音礼申し上げます。今回も お申し込みに際しましてパネルへのご質問 を大変多くお寄せいただきました。可能な 限りプログラムの中で取り上げていただく ようあかじめ先生方と共有させていただい ております。え、なお今回お申し込み いただいた皆様には本日の配布可能な プレゼンテーション資料を10月2日まで の期間限定でダウンロードいただけます。 ご視聴の画面下の概要欄に講演資料の リンクを貼ってありますのでご活用 ください。それでは、え、まず本日の講師 をご登壇順に紹介いたします。先生方はご 発言の際にはお手元のマイクをご利用 ください。え、本日のモデレーター東京 大学公政策大学教授鈴木和先生 。鈴木でございます。よろしくお願い いたします。 あの、私は、え、プレゼンテーションとしては最後にあの、お話をさせていただきますが、今日はモデレーターということで、あの、皆様の、え、お話に色々質問させていただく立場になると思います。あの、どうぞよろしくお願いいたします。ジェトロアジア経済研究所開発研究センター主任研究員下先生。 あ、ジェトロのと申します。え、私は、え、中国の、え、企業と産業の研究を専門としております。 え、最近はあの米中対立の視点から中国の産業政策、え、グローバルサプライチェーンの再編、え、といった、え、課題に、え、関しても調査研究を始めております。え、本日はどうぞよろしくお願いいたします。 日基礎研究所経済研究部乗務理事伊藤先生、 日基礎研究所の伊藤と申します。え、私はヨーロッパを中心とする、ま、国際経済金融の、え、分析を行っております。 [音楽] 本日はヨーロッパとアメリカの関係の変化という観点から、ま、トランプ第 2 規制政権の、ま、世界経済の変化について考えるようなお話を申し上げたいと思います。 え、慶王技塾大学総合政策学部教授健 はい。え、こんにちは。え、慶技塾大学で国際政治学を教えております母と申します。 え、公撃財団法人国際文化会館で、え、 プログラム部門の責任者もしておりまして 、え、そこで今日本日モデレーターの、え 、鈴木先生とも、え、大変あの密に仕事を しているということです。え、本日はです ね、トランプ政権2.0を形作るこの知性 学的なあの視点から、え、迫ってみると いうことを試みたいと思っております。 よろしくお願いいたします。先生方、 どうぞよろしくお願いいたします。 それではここからはモデレーターの鈴木先生に進行をお願いいたします。 はい、ありがとうございます。それではここからは私が進行させていただきます。ま、あの今回の、え、ウビナーはですね、トランプ 2.0 と地形学的パワーの時代と、え、変容する世界で日本はどう来そうのかというテーマであのお送りしたいと思っております。 ま、まさに多分皆さん聞き慣れない言葉だ と思いますけれども、地形学パ、的パワー という、え、ところは、ま、私、ま、 後ほどあの報告の中でもお話しさせて いただきますが、ま、現代の世界において ですね、この、ま、トランプ関税、え、 政策、これはまさにですね、この、ま、 これまでの知性学、つまり、え、国家官 関係を、ま、地理的な要素を含めたその、 ま、パワーで、え、見る、ま、この際の、 ま、知正学の世界においては、ま、軍事力 や、え、外交力、ま、経済力といったもの がこの大きな要素として見られてきたわけ ですけれども、しかし、ま、地形学の世界 においてはですね、ま、そのいかにして この国家が、え、他国に対して依存して いるのか、またその他国が、え、他国を 依存させているのか、え、そうしたこの、 ま、経済的な関係が大きなあのパワーに なるという、こういう、ま、あの、前提で お話が、え、組み立てられるということに なるかと思っております。で、あの、こう した地形学的なパワーの概念を、ま、 踏まえてですね、この現在、ま、トランプ 政権が進めている完税政策、え、これを ですね、ま、まさにこの通称と安全保障の 問題が結びついて同盟国に対してもこう 様々な圧力をかけるという、こういう形に なっている。ま、この、え、トランプ関税 政策っていうのが果たして一体何を意味 するのか。そしてそれは世界をどのように 変用させていくのか。え、さらに言えば、 ま、あの、これ経済の問題に非常に直結 する話でありまして、ま、サプライ チェーンのこの断ですとか、ま、それを こう政治的な圧力として、え、使っていく 。それが結果的に、ま、日本の経済やこの 社会にどういう影響を与えるのかという ことについても、ま、考えていきたいと 思っております。と同時にですね、 やっぱりアメリカがただ単に、え、この 力任せにですね、この完税政策を 押し付けるという一方で、ま、今中国とは 、え、非常にこの、ま、長期に渡るこの 完税交渉を進めています。それはやはり アメリカもですね、この中国に対して、ま 、一定の脆弱性を抱えており、そしてその 脆弱性にを握られてるがゆえにですね、え 、このまえ、交渉もなかなか進まないとで 、様々な情報を容疑なくされるような状況 が生まれてきているんだと思っております 。ま、そういう意味では、ま、あの、 アメリカのこのアメリカとの関係を、ま、 米中関係として見ていった際にですね、 これが、ま、これまでのような、ま、 ライバルとか対立とかっていうだけでは なくて、ま、相互に情報をしながら、え、 この、ま、強調していく側面っていうのも また見えてくるのかなという風にも思い ます。で、こうしたそのアメリカ、ま、 トランプ政権が持つこのパワーというもの が、ま、結果的にどういう力を持っている のか。そしてそれがこの新しいこの国家を 主導、国家が主導する、え、経済システム そういったものを作り出すのか。また、あ 、中国がそうしたアメリカの行動に対して ですね、一定程度の、え、この、ま、 歯止め、抑制になるのかどうか、ま、そう いったことも含めてこの各国がですね、今 この経済安全保障ということを、まあ、 念頭に置きながらですね、こうした、ま、 米中、ま、両大国のですね、え、持って いる地形学的なパワーに対して、え、ま、 またその地形学米中領国が作り出す地で、 学的なパワー、これを、え、こう、これが 変えていく世界の中でどう生き延びていく のかということが、え、問われていること なのかなという風に思っております。です ので、ま、本ウェビナーではですね、この トランプの第2期政権が、え、経済保障に 今与える影響、また米中交渉の、え、公防 ですとか各国の戦略という、ま、観点から 今日はお話を進めていき、そして最後に ですね、日本が取るべき戦略の方向性に ついて、え、考察したいと思っております 。え、ということで、ま、あの、私の方 からは、ま、最初の前置きはこのくらいに して、え、早速ですけれども、え、皆さん からのあの、プレゼンテーションを、あの 、まずは、あの、お聞きいただいた上で、 え、その後ディスカッションに移りたいと 思っております。それでは最初にあの、底 先生よろしくお願いいたします。 あ、ただ今ご紹介預かりました ジェトロアジア経済研究省の、え、底と 申します。え、私はですね、あの、主に、 え、中国の、え、視点から、ま、トランプ 2.0のインパクト、え、そしてそれに 対する中国の対応、え、日本企業の、え、 課題などについて、え、解説させて いただきたいと思います。え、まずですね 、あの、中国側、え、の立場に立ってみれ ばトランプ、え、2.0には、え、どう いった特徴があるのか、ま、大きく整理し ますと、あの、3つの、え、ポイントが 上げられます。え、1つ目はですね、あの 、通称問題は安全保障のも、え、課題とし て位置付けられている、え、という点です 。え、トランプに、え、とっては、え、 この貿易、え、赤字の削減の問題にしても 、え、製造業の、え、会機にしても、え、 これは安全保障の、え、課題であると、え 、そのためにですね、え、世界各国に対し て無差別的な、ま、総合完税を、え、貸し ている。え、中国に関して、え、申し上げ ますと、え、完税問題とフェンタニール 問題の、え、結つき、え、ま、これも安全 保障、え、重の、ま、スタンスの現れかな という風に思います。え、2つ目の、え、 特徴になりますが、え、ハイテク問題は、 え、トランプ2.0においては、え、この ディールの対象になってしまった、え、と いう点が、え、特徴的であります。え、 トランプ、え、以外の、え、アメリカの 政権はですね、基本的に、え、快適を、え 、これをあの安全保障の、ま、典型的な、 え、課題として扱ってきました。え、国際 交渉の場でこれを議論する余地が非常に 限られていたわけですが、え、しかし、ま 、商人出身のトランプということもあり まして、え、この状況が大きく、え、 変わってしまいました。ま、中国に対して はNIAとかAMDエアが、え、開発した 、ま、先端反動体は、ま、条件付きでは あるものの、え、ある条件のもで、え、 その体中輸出を認める。その代わりに、え 、アメリカ政府は、あの、15%の移出税 を、え、取ってしまうと、え、また昨今の 、ま、あの、完税交渉において、え、 TikTokが取り上げたるのも、え、 このハイテク問題の、え、ディール、 ディールの対象に、え、据えておきますと いう、え、ことの現れかなという風に思い ます。え、3つ目の、え、特徴になります が、ま、体中抑制にあたっては、え、非 同盟化が、え、健長になってきている、え 、という点として、あの、まとめられるか と思います。え、ご存知のように、えっと 、前政権のバイデンの時代はですね、あの 、フレンドアショアリング、え、そして、 ま、同盟国と、え、補合わせて、ま、反動 体などの輸出規制をかけることが、え、 非常に、え、一般的に、え、特徴的に行わ れていたわけですが、ま、トランプ政権は 今のところこういった動きがほとんど 見当たらない。え、それに対してですね、 ま、同盟国に限らず、え、関係国全般に 対して、ま、高額な、ま、迂快輸出関税、 え、などの手段を通じてですね、ま、 グローバル札幌園において、ま、体重、え 、封じ込めを、え、図っている、え、と いう状況でございます。では、え、こうし たアメリカの動きに対して、トランプ 2.0、え、の動きに対して中国側はどの ように対応を、え、しようとしているの でしょうか?え、答えは、あの、3つです 。え、まずあの短期的にはですね、え、 やはりあのこのレアース、え、これを武器 として、ま、え、断固たる、え、対抗措置 を、ま、講じていく。え、長期的には、え 、米国に対する、ま、市場面と、ま、技術 面での依存を、ま、徹底的に、え、削減し ていく。え、さらに、え、3つ目の ポイントですが、ま、グローバルサウスえ における、ま、中国の、ま、生産の面、え 、そして技術の面での影響力を強化し ながら、ま、中国を中心とする新たな、ま 、経済権の形成を図っていくと、ま、この 、え、3つ、え、の特徴が、え、指摘でき ます。え、では、あの、この先、え、 データでもって詳しく、え、見てまいり たいと思います。え、こちらのグラフは ですね、世界のレア生産産業における、ま 、中国の地位の変化を、え、示しており ます。え、2023年時点、そして、ま、 あの、予測地になりますが、2030年の 、ま、数字を比較しております。で、主な 指標は2つございまして、え、ま、採掘、 え、世界の、え、レアースの採掘に占める 、え、中国の、え、割合、え、そしてもう 1つの指標、こちらはあの加工と精錬です ね、それに占める中国の、え、割合を、え 、示しが示されているわけですが、ま、 あの、ご覧いただいた通り2030年に なってもですね、世界の、え、レアース 採掘全体に占める中国の割合は、え、5割 以上。え、そして、え、加工精錬に至って は8割近く、という、ま、高い水準が維持 されて、え、おります。 え、次のグラフ、え、こちらはですね、 中国の、え、輸出に、え、占めるアメリカ 、え、そして、ま、アセアンの、え、割合 を、え、示しております。え、2018年 、ま、あの、貿易戦争、え、が勃発して 以来ですね、え、この青、え、のグラフに 、え、青の折レ線に、え、示されている 通り、ま、アメリカの、え、シェアが、 あの、ずっと減少傾向をたどっております 。え、その一方で、え、オレンジ色の 折レ線は、あの、アセアンを指しており ますが、アセアンのシェアは、え、ずっと 上昇傾向にありまして、え、2023年 以来、え、ま、中国にとって朝は、え、 最大の移出先に、え、なりました。 え、中国はあの市場の面のみならずですね 、ま、技術の面においても、ま、産業政策 を通じて、え、いわゆる科学技術の、ま、 自立事況を実現し、ま、対米依存を、ま、 徹底的に、え、軽減していく、え、提減し ていく、え、構えを示しております。え、 ま、あの、最近の、え、中国の産業政策は ですね、もうアメリカ政府の動きによって 形づくられてきていると、え、いう結論を 出しても、ま、過言ではありません。え、 具体的に、え、説明したいと思います。え 、まずですね、え、アメリカによる先端 技術の輸出規制に対応するために、ま、 中国側は、え、このキーコア技術の、ま、 自主開発を、え、推進しております。え、 私のあの資料の最後の方にあの中国におけ る、ま、反動体、え、そして反動体を作る 装置、え、材料、え、さらにEDA、え、 ま、開発ツール、え、の国産化の状況の、 え、資料がございますが、え、ご覧 いただいた通りですね、ま、あの、非、え 、先端反動体分野を中心に、え、実は国産 化が、え、かなり顕に進んできております 。で、2つ目にですね、で、アメリカに おいて、え、製造業の、え、空洞化問題、 え、これはあの、深刻な、え、安全保障の 問題に、え、なってしまった。ま、この ような、え、教訓を組み取って、ま、中国 の産業政策においてはハイテクと製造と 結びつきを、ま、強化する、ま、このよう な、え、動きが今活発に、え、なっており ます。ま、特に、え、中国として特徴的で あるのはですね、え、ま、巨大な、ま、 製造業の現場という、え、メリットを 生かして製造業の現場を中心に、ま、先端 技術の活用を代替的に、ま、今進めており ます。え、ご存知の方が多いかと思います が、ま、あの、第4次産業革命に観点関連 する、え、先端技術を、ま、業縮した、ま 、向上の存在があります。え、これはあの ライトハウスと呼ばれているんですけれど も、ま、世界全体で189 箇所のライトハウスのうち今81箇所は 中国に立致しております。で、3つ目の ポイントですが、ま、アメリカは2020 年から、ま、重要進興技術というのを2年 に1回、え、発表しております。こちらに 対抗するために、ま、中国側は、え、寝、 え、生産力と呼ばれる、え、産業政策を 2023年から、ええ、実施し始めており ます。え、資料、え、後ろの方に、あの、 資料にあの、はっきりと書いてあります 通り、ま、この進出生産力に関連する17 分野、え、そしてアメリカの重要進行技術 リスト内容は、え、中身はほぼ、え、一致 しております。 え、中国はですね、あの、大米依存を、え 、減らしていく一方、あの、グローバル サウスを中心に今、あの、大外進出を非常 に活発に、え、進めております。で、 こちらのグル、え、これはですね、あの、 え、2018年までの、え、5年間の中国 の大外直接投資、え、そして18年から 23年までの直接投資の比較を、え、行っ ている、え、1枚のグラフです。えっと、 地域別の状況を比較してみました。え、ま 、あの、ま、赤い、え、丸で、え、表示さ れている通り、あの、2018年、え、を 、え、転換点にですね、あの、アセアン、 え、中近都アフリカ向けの、ま、直接投資 が、え、休増している状況が、え、見て 取れます。 特に、え、こちらで、あの、留意して いただきたいのはアセアンですね。え、ま 、あの、2021年以降、ま、中国の製造 業の大外直接投資に占める、え、アの、え 、割合が圧倒的に大きいですけれども、え 、今後さらにこれが増えていく、え、 見通しとなっております。その背景とし ましては、え、先ほど申し上げた、ま、 トランプによるう規制というのが、え、 指摘できます。え、これを受けてですね、 ア国は一気にあの原産値基準というのを あの、非常に高い水準にまで、え、 引き上げていきました。え、このことを 踏まえて、え、今後間違いなく、ま、中国 における、え、アの、え、物づりの分野で の投資は、あの、さらに、え、増えていく 、え、見通しとなっております。 え、生産の面のみならず、えっと、テック 、え、テクノロジーの分野においてもです ね、え、中国は、え、中国、え、初の、ま 、先端技術、え、これを基盤とする エコシステムの、え、グローバルサウスへ の移転、演出を大、大体的に今進めており ます。で、こちらのスライドにですね、え 、第4次産業革命に関連する先端技術、 5G、AI、EC、え、ソーシャル メディアなど、え、掲げておりますが、ま 、これらの分野のどちらにおいても今 グローバルサウスにおける中国企業、中国 の、え、スタートアップ、中国の プラトフォーマーの、え、進出が、え、見 られております。1つだけあの、 HAウェイ、え、中国象徴するテク企業の HAウェイの、え、事例をご紹介したいと 思います。え、こちらのスライドにはです ね、ま、グローバルサウス、え、アセアン 、アフリカ、ラテアメリカ、え、中東に おけるホアウェイの、ま、5時、え、関連 設備の、ま、投資状況、え、そして5時を 、え、HAウェイの5時技術を基盤とする エコシステムの、ま、構築の状況が、え、 示されております。ま、ご覧いただいた 通りですね、え、もうアセアン、うん、 の場合、え、ミヤンマとベトナム以外は ほとんどウェイの、え、5時機器を採用し てます。で、アフリカの場合、え、ま、 ほとんどこの地域の、ま、あの、情報通信 インフラは最近huaによって整備されて きたと、え、言っても、え、過言ではあり ません。 え、では、えっと、最後にですね、え、ま 、あの、トランプ、え、2.0によって、 ま、国際情勢が非常に、え、コ明してきた 。え、それに対して中国は、え、ゴロバル サウスを中心に新たな、え、経済権の構築 を、え、図ろうとしている。え、こうした 状況の中で、ま、日本企業としてはどの ように対応していくべきでしょうか?私は 、え、このことに関して、あの、3つの 質問に答える必要があると考えております 。で、日本企業は米中を外すという選択を 取りるのか。え、次に、え、日本企業は 米中で2尺択一が本当に必要なのか。で、 3つ目にですね、日本企業の真の、え、 強みとは何か?で、1つ目の、え、質問に 対して、え、私は、あの、このことを 考えるにあたって、え、市場の問題、え、 生産の問題と同時にですね、技術進の問題 を、え、視野に入れる必要があるという風 に考えております。ま、結論から言うと、 あの、第4次産業革命に関連する先端産業 においては、ま、米中が大幅に、え、先行 している、え、という、え、背景がござい ます。え、その背後には、ま、 スタートアップの育成を支える強固な エコシステムの存在、え、が、え、指摘 できます。ま、こうした状況の中でですね 、え、ま、あの、新たな産業革命に 取り残さないためにも、ま、米中の市場や 、え、技術体系に同時に対応しうる、え、 組織能力の構築が日本企業に求められて いるのではないかという風に考えます。 えっと、こちらに、あの、中国、え、 アメリカのこの、え、先端技術の、ま、 リードの状況が示されていますが、え、ま 、全体的に見るとですね、例えばASPI 、え、あの、オーストラリアのシンク タンクの報告ですが、それによると、え、 44技術のうちアメリカは7技術、中国は 37技術でリードしていると。で、個別 産業、え、に関しては、あの、右側の グラフは、あの、この生成AIモデル、え 、各国が開発した生成AIモデルの数を 示しております。え、やはり2021年、 22年以降ですね、あの、米中が大きく リードしている状況が見て取れます。え、 中国はあのチャATGPTのような、ま、 クローズと、え、ソースのモデルでは遅れ を取っているものの、ま、あのディープ 飼クに紹介されますように、あのオープン ソースに関しては非常に、え、高い影響力 、え、強みを持っています。え、世界の、 え、このオープンソース、え、生成AI モデルの、え、15モデル、上位15 モデル、え、実は全部中国、中国が開発し たものになります。で、2つ目の質問、 日本企業は、え、米中で2社択一が本当に 、え、必要なのか?え、私この、え、質問 に答える際にはですね、この体制終練と いう、え、視点を、え、提示しておきたい と思います。ま、要はあの米中の、え、 経済体制が実はあの競争すればするほど だんだんと似てきていると。そのために、 え、2社択一の必要性がなくなったという のが、ま、私からの、え、問題定義です。 えっと、2つの報道を紹介したいと思い ます。え、左側はブルンバーグに掲載され たアメリカの全称代表、え、マイケル、 フロームさんの、ま、気構ですけれども、 ま、そのタイトルはUSis lookingalotlike China。アメリカは中国にすごく似て きたと。で、右側はフィナンシャル タイムズの報道ですが、Why dondrumphasopenthe doortostate capitalismトランプのアメリカ は、あの、国家資本主義の方向に走って しまったと。うん。 えっと、これのメカニズムを、あの、 分かりやすく説明すると、あの、中国は 国家資本主義で大きな政府、え、そして あんまり健全ではない市場経済。一方で アメリカは小さな政府と同時に、ま、発達 した市場経済を持っているんですが、え、 しかしながらですね、米中がお互いに競争 しようになると、え、アメリカとしては やっぱり中国の朝鮮に対応しなければいけ なくなった。そのために国家による経済へ の介入をどうしてもやらなければいけなく なる。ま、この点に関して、あのバイデン と、え、トランプの対応にちょっと違いが 見られますが、ま、バイデンの場合は産業 政策を非常に大事にする。それに対して トランプはですね、企業への直接投資あの 出資することによって株式を、え、場合に よっては、え、拒否権付きの株式を、え、 黄金いわゆる黄金官保、取得する。ま、 こういうことをやってます。で、一方で 中国はアメリカと対応する 競争するために市の、え、各側面において 実はあの制度学習を積極的にやっていると だんだんと2カ国のこの2つの大国の体制 が、え、近に似てきているわけです。ま、 あの、時間の関係であの深く申し上げられ ませんが、これはですね、あの、ベース 冷戦の時代にもよく見られた現象で、ま、 オランダ出身で、あの、初代のノーベル、 え、経済学、え、に輝いた、あの、 ピンバーゲンという、え、方があの提起さ れた概念で、え、ございます。最後に、え 、日本企業の審議の強みとは何か?え、 これを考えて、え、みたいと思います。え 、結論から言うとですね、え、ま、 トランプ2.0によって国際ビジネスの不 確実性が、え、高まる、え、中日本企業、 え、は、あの、ま、先進国の各国の企業を 見渡しても実は日本企業は主要国の市場と 技術への高いアクセシビリティを依前とし て保持している。この点を私はあの、非常 に高く評価したいと思います。 えっと、例えばですね、大米投資に関して は、あの、日本は6年連続で世界主義で、 イノベーションに関しては実は中国市場の 日本企業は今研究開発を1番重視している 。これはアメリカに進出した日本企業より もずっとその、え、数字が高い。で、 さらにですね、インド、ま、次の世界の 工場の、え、候補地と見られているインド 、1番頑張っているのは実は日本企業です 。えっと、あの、黒率、え、を達成した 企業の、え、割合も8割近くありまして、 で、さらにあの、投資の意欲も他の地域と 比べるとイン動に進出する日本企業の方が 実は1番、え、王勢で、え、ございます。 で、こちらはあのトヨタ、え、の事例です が、え、自動運転に関しまして、え、ま、 アメリカの、え、スタートアップ、え、 先端企業に投資すると同時に、ま、中国の 、え、企業にも、え、投資していると、え 、そして、え、中国の技術を活用すること によってですね、中国市場での業績の回復 を、え、実現していると。ま、さらにあの ドバイ、中東のドバイにおいてトヨタの、 え、車にあの中国の、え、児童運転の システムを搭載して、で、アメリカのウb と協力しながら、え、この児童運転の実証 試験をやっていると、ま、あの、よくその トランプ2.0あるいはその米中対立に よって、え、ま、技術の分断、世界、あの 、ビジネスの分断が深刻化して、え、 しまうと言われているんですけれども、実 はこういった先端技術を巡るビジネスにの 分ではむしろあのその国境をまいた連携が 今活発化している。ま、そのような側面も 見落とすわけにはいかない。ま、最後に あの結論になりますが、ま、こうした状況 の中でですね、やっぱり日本企業に求め られるのは、え、米中双法を取り込み ながら、ま、世界の主要市場と技術を、え 、自社の成長へと結びつく、結びつける、 ま、強人差と、え、柔軟性にあるのでは ないかという風に、え、考えております。 え、私からの、え、報告は以上になります 。どうもありがとうございました。はい。 え、底先生、どうもありがとうございまし た。あの、大変充実したお話を伺いました 。ま、あの、アメリカと中国が似始めてい るっていうのは、これはまた、あの、確か に、あの、そういう側面もありつつ、 まだまだ違いも色々あるんじゃないかと いう風な思いも、あの、なきにしもあらず ですが、ま、あの、1つやっぱり重要なの はトランプ関税は物の完税がメインであっ て、ま、投資に関しては、ま、むしろ積極 的にこの投資を受け入れるということで、 この資本の動きと物の動きっていうのが、 ま、必ずしてもこう一致してない。ま、 もっと言うと物の動きは管理されるけれど も資本の動きは管理されないというところ に、ま、この現代の、ま、国際政治経済の 、ま、1つの特徴があるのかなというのを 、あの、お聞きしながら思ったところです 。それでは続きまして、えっと、伊藤先生 にお願いしたいと思います。よろしくお 願いします。はい、ありがとうございます 。え、私からはトランプ2.0の、ま、 米王関係ということで、ま、アメリカと ヨーロッパの関係から、ま、この国際情勢 を読み解いてみたいと思います。で、少々 欲張りましてですね、あの、自由貿易体制 、ま、完全に関わるお話とそれから私自身 今大変興味を持っているのが、あの、国際 金融通貨体制が揺らぐのではないかという テーマでして、ま、ちょっと欲張りなん ですが、その2つについて、あの、ご紹介 をさせていただければと思います。で、今 ご覧いただいている資料なんですけれど、 こちらはあの、ま、冷戦集結後の、ま、 ハイパーグローバリゼーションの時代から 、ま、世界金融危機を経てで、米中対立 などが潜化しつつ、ま、コロナ禍でが迎え ウクライナ戦争があり、ま、昨年は選挙 イヤーで、ま、今年、ま、トランプ2.0 と、ま、大きな、ま、この1980年代 以降の、ま、世界の流れを見ているものと いうことになります。これ、あの ヨーロッパの文脈で読み解くということな んですけれど、ま、あのハイパー グローバリゼーションの時代には、ま、 アメリカと共に自由で開かれた国際秩序の 支え手だったということになるわけです。 で、世界金融機の後は、ま、米王共に、ま 、由来でその揺らぎは、ま、特に ヨーロッパ、あの、県内の債務機の拡大 などもあって大きかったということに なろうかと思います。で、ここで、ま、 中国の影響力が拡大したことによって、ま 、中国での、ま、過剰な依存を、ま、 リスクとして認識するようになったという のが、ま、2010年代の半ば以降、あの 、トランプ大規制権化で米中対立が戦化し た時期だったと思いますし、ま、この グローバルに広がる、ま、供給網のリスク というのはコ中で1段と、ま、鮮明になっ て、ま、中国の中国リスクの削減というの がより、ま、重要なテーマにヨーロッパで もなったということかと思います。で、 さらにもう相互依存の、ま、罠といった ような点では、ま、ロシアのエネルギーの 問題というのが、ま、ヨーロッパにとって は大きな打撃になったというのは ウクライナ進行以降、ま、大きなあの変革 を余儀なくされましたので、ま、皆様ご 承知の通りかと思います。で、ま、選挙 イヤのはヨーロッパでも選挙がありまして 、ま、この時の1台テーマ、ま、2代 テーマというのがありました。え、軍事面 での戦略的自立の強化と、ま、米王米中に 大きく水を開けられた、ま、競争力の強化 というテーマだったんですが、ま、この テーマ、ま、2025年、ま、結局 トランプ大統領が選ばれ、第2期政権が、 え、誕生したことで1段と、ま、重要性を 増しているということでもあるんですが、 この第2期政権はまず共に支えてきた国際 秩序に、ま、背を受ける。え、と、え、 アメリカが提供してきた国際公共罪に、ま 、対価を求めるようになった。あの、政権 としての性格としては、あの、むしろ権引 主義的な様子を強めているようにも見える 。ま、そうした中で、ま、ヨーロッパが 目指す、ま、戦略的事実、ま、競争力の 強化はですね、重みを増しているんです けれど、アメリカとの相互依存関係によっ て、ま、その歩みを、ま、妨げられている といったような側面もあるのではないかと いうのが、あの、私の、え、見立てで ございます。で、今、あの、こちらにです ね、トランプ第2期政権の政策、ま、 私自身、ま、監視を持っているものを中止 にということでいくつか、ま、まとめさせ ていただきました。あの、1つはこう価値 を巡る、ま、ヨーロッパとの関係で言えば 対立ということになるんですが、ま、 リベラルへの攻撃というのが非常に激しい ということが1つです。それから、あの、 国際強調との決、ま、国際機関などへの 関与の縮小ということも、ま、もう1つの ポイントとして申し上げられようかと思い ますし、ま、この点はヨーロッパにとって 非常に悩ましい問題であるということです 。それから今、あの、鈴木先生がずですね 、あの、お金の流れと物の流れに対して アプローチが違うということをおっしゃっ ていたんですが、あの、私もですね、この 点、あの、非常に強くあの、認識しており まして、あの、トランプ政権というとどう しても完税とかですね、先ほど生産からの お話もあった企業への関与がありますので 、非常にこう保護主義的なという、ま、 枕言葉がつくことがあるんですが、今ご覧 いただいている資料の下の方ですね。 例えばあの金融規制について、あるいは 暗号資産ビジネスについて、それから人口 知能についてこういったものについては ですね、アメリカが強みを持っている分野 であり、次の国家安全保障について非常に 重要な意味を持つ領域だというようなこと で、これバイデン政権までのアプローチで は、ま、リスクをコントロールしながら 推進していくという立場であったものが、 むしろこれはこう規制を思い切って緩和し て、ま、投資を拡大して促進していくんだ というような立場になっていると。ま、 この点でもですね、あのリスクに慎重な 立場を飛ぶヨーロッパとの、ま、溝が 膨らんでいるし、そこから生じるリスクに ついてヨーロッパは非常に警戒の姿勢を 強めているというようなことも申し上げ られます。 ま、とはいえということですね。あの、今 3ページ目に上の方にですね、あの、 ヨーロッパとトランプ政権のアメリカと、 ま、いかに、ま、違うのか。ま、エリトシ のヨーロッパ、あの、社会中度物価的な軸 で言えば、ま、恩件からリベラルの ヨーロッパ、ま、それに対して保守の度合 が強い。カエリートの、ま、アメリカで 国際秩序重視のヨーロッパで、それに対し て軽視する、ま、アメリカで他国間主義の ヨーロッパと、ま、大国主義、単独主義の アメリカ。ま、溝は深いんだけれど、この 、え、写真でご紹介しているようにですね 、あの、ヨーロッパ例えばトランプ政権 から重された、え、ナの国防費5%という 要求に対しては万額で答えるというような ことをやっているということです。で、 これ第1規制政権の時はですね、例えば 価値に巡る、価値を巡る発言などのについ て、ま、色を定するというのがヨーロッパ のあの一部のこう指導者のスタンスであっ たように思うんですが、あのそういった スタンスというのは封印されてるというの があの根期トランプ日記政権と一政権の あの大きな違いではないかと思います。 トランプ政権にあの面と向かって反論する というようなことは行わないようになっ てる。で、何が違うのかということで、ま 、1つあのトランプ2期政権がですね、 トランプ一政権よりも、ま、よりこうあの 、ま、保守の度合とかです。 リベラルの思考とかそれからあのアメリカ 大主義がの政策の推進力が強いということ もあるんですが、やはりこうウクライナ 戦争というヨーロッパの安全保障の危機が 現実化していて、アメリカなしでは ヨーロッパを防衛できないという現実が ですね、このあの価値の部分で曲げてでも 、ま、アメリカの、ま、容器を飲んでいく というようなヨーロッパの姿勢になって いるように思います。で、4ページにご 紹介しているのはこれ、米アメリカとEU の完税合意なんですけれど、この完税交渉 についてもですね、最初の時点では ヨーロッパではあの市場の規模が物を言う と、それから大体不可能な製品を ヨーロッパ企業はアメリカに供給している ので、それが交渉上のレバレッジになる はずだというような、え、意識がありまし た。ところが実際に起こったのは何かと 言うと、 の側は一方的に引き上げた関税を、ま、 負けてあげる。で、その見返りとして ヨーロッパの方は、ま、製造業製品の、ま 、完税は完全撤廃というような、ま、不 平等な条約を受け入れると。で、これ元々 ですね、アメリカの総互関税自体が、ま、 国内でも違法と言われている上にWTOの ルールにも、ま、明確に違反するもので あるということなんですが、で、その アメリカに対して、あの、ま、協議をする ということ自体もですね、WTOルールを 揺らがすものということが言えようかと 思うんですが、ま、さらにですね、EOと してこのWTOが敵が定める、ま、自由 貿易のルールに適合しない条約、ま、完税 合意を結ぶということも大きな情報だった ということになるわけです。で、これは ですね、やはりこう安全保障の問題との 関わり、あの不要者受け入れざる負えない という妥協の背景には、ま、安全保障の あの依孫関係という問題もあると思います し、ま、この間特に5月ですね、あの米中 のあの報復合戦というのを見ていて、ま、 とてもああいう混乱に満ちたようなことに 巻き込まれるわけにはいかないというよう な判断もあったのではないかと思います。 で、ちなみにということですね、あの、 ヨーロッパとEUとの、あ、アメリカと EUとの完税合意では、あの、非完税消壁 ということで、あの、ヨーロッパの規範を ですね、一部見直すというようなことも 入っております。で、これ自体は、ま、 ヨーロ、アメリカがかなりこう適使してき たもので、ま、ヨーロッパもあの実はです ね、あの、競争力の観点から見直さざる 負えなくなってきたものというようなあの 構図になっております。この辺り、あの、 具体策は出てきていません。あの、どう いう方向に進展していくのか注目したいと 思っております。それから太米投資輸入 拡大防衛装備品購入の3点セット。ここは あの日本とあの被る合意の3点セットと いうことなんですが、ま、内容的にはです ね、実はあのヨーロッパの場合はかなり 実態に乏しい、あのなぜならばEUにこれ を約束する権限がないからだということで もあるんですが、ま、そこはあの少し日本 との違いかなと思います。で、ヨーロッパ はですね、ま、アメリカに対してはもう 自由貿易のルールを曲げるということを 余儀なくされたという反面で、自由貿易 協定のネットワークを広げることによって 自由貿易の、ま、ルールを守ろうという ようなことに力を入れています。あの、 これはですね、世界貿易の中で輸出しても 輸入にしてもアメリカが占めるのは15% 。残る国々で、あの、特にこう自由貿易の ルールを守りたいと考えている国々が結束 すればなんとかあの事前の策であるにして も、ま、あの実情を守ることはできるので はないかというような考え方があるからと いうことになるわけです。で、イギリスに ついてもですね、あの、若干触れさせて いただきたいところがありますというのも 、あの、非常にこうアメリカとの関係と いう意味ではこのイギリス特殊なあの 位置付けにあると考えるからなんです。ま 、元々ですね、あの、英語権、あの、価値 観を共有する法律体系も共有する、ま、 特別な関係ということは言われていたん ですが、ま、完全協議もいち早くまとまり ました。これ、あの、他の国で問題になっ たような貿易赤字がないからだというよう なことも言われているんですが、あの、 トランプ大統領としてですね、イギリスに 対する思い入れはちょっとこう一段特別な ものがあるようにも思われるということ です。あの、ちなみにこの6ページの スライドにですね、あの、このアメリ、 イギリスはアメリカとの完税をまとめる 一方でEUとも、ま、協議をして、それ からインドともFTAを合意を、ま、 ちょうど同じ頃にしてということですね。 やっぱりこう多格的な視点でアメリカ等の 関係も管理しながら、やはりこう色々な ネットワークを広げるというような動き イギリスもやってるということです。で、 ちなみにこうアメリカとイギリスの関係性 の特別さを特に感じた場面というのは、 あの、先週の第2回目の国訪問の場面と いうことで、ま、トランプ大統領の、ま、 規則発言の封印というのは、あの、非常に 印象的な場面でもありました。で、 チャールズ国王とトランプ大統領共に特別 な関係を強調するということでもあったん ですが、その中でこうトランプ大統領の スピーチ1番下のところですね、英語権の 価値観と人々を守る、ま、そういった文合 が入ってきました。あの歴史を共有する、 文化を共有する、そういうことへの 思い入れと共にですね、あのこういうこう 価値観みたいなところも共有しているんだ よという思いが、ま、強いということが 伺われたところです。で、さらにですね、 あの、ここでは実はあのアメリカは ヨーロッパに対して、日本に対して、韓国 に対して体米投資を疑したわけなんですが 、このイギリスに対してはですね、実は アメリカの企業家を連れていって大きな あの投資契約のあの発表をするというよう なことを打ち出しました。あの、領域とし ては、あの、データセンターとかですね、 AIとか、それからエネルギーとかそれに 関わる研究開発というようなこと。この8 ページの下にあるようなですね、協定も これAIと、ま、原子力領域、量子 コンピューター、あの、アメリカが推進し ていきたいというところについての、ま、 パートナーシップ協定みたいなことも 結びつき、え、結んだということになり ます。これはですね、この実はAIの規範 もアメリカがリードすることによって アメリカの、ま、意識を埋め込んだものを 国際標準化していきたいというような戦略 をあのAI行動計画というアメリカの文書 の中に盛り込んでいます。あのそういった ことのまずあの一歩目としてこのイギリス とのえがあったのではないかという風に 思っております。で日米ですね。あの、 ここはこう完税がない結果として、え、 大米投資のところに非常に大きな上が かかったなというのが第1印象でござい ます。で、大米投資の中身について、あの 、ここでは、ま、詳しくは申し上げられ ませんけれど、ま、ご承知の通りその、え 、プロジェクトはですね、最終的には、え 、トランプ大統領が選定するというような ことになっております。これこう日本の 国益とこの枠組といかに結びつけるかと いうところは非常にこう大きなあの課題と いうことになるだろうと私は思っており ます。で、最後にあの若干お時間を頂戴し てですね、あの国際通貨の問題についてお 話をしておきたいと思います。11ページ の上にある図標はですね、あの左側に経済 規模、あのその隣に貿易でそこからこう 右側のあの部分にはですね、あの国際的な 取引で使用な通貨がどう使われてるかの 割合というのを示させていただいています 。あの、経済規模、貿易に関するウェエト という意味では、ま、中国が大きくなって いるし、ヨーロッパとの差もですね、 小さいんだけれど、それに対してアメリカ のドルが果たしている役割は非常に大きい ということになるわけです。ただこのドル 鬼軸という体制は体制自体はもうすでに 肉尊ショックの時に崩壊しているという ことで、システムなき軸ということになる わけです。で、結局なぜそうなったのかと いうならば結局こう支配的な通貨として 満たすべき要件全てを満たしているあの 流動性のある金融市場であったり、それ から資本移動の自由であったり、強大な 軍事パーであったり、そういったものを 持っている唯一の国がアメリカで、ま、 ユロは、ま、軍事的なパワーは書いている し、え、金融市場は処本市場中心ではない し、安全資産の提供能力という意味では 国際市場がバラバラだ。ま、人民源は やはりこう資本移動の自由が確保されてい ないというところが大きな問題になって いるということかと思います。で、こう いったそのドルの優意性がトランプ大統領 が繰り出している、ま、国際秩序の、ま、 揺さぶるような政策によって揺らぐのでは ないかという議論がある中でドルマレの 証拠を見い出そうというような様々なあの 試みがなされています。で、ここにあの 色々とこうデータなどを示させていただい てるんですが、ま、確かにドルは、ま、 指数で見ると安くなっているということは 申し上げれますと。ただあの一方的に安く なってませんね。株は買われてますね。 それからユーロは通貨として、ま、確かに 価値が上昇していますと。特に、え、安全 保障のあの投資を拡大しますといった場面 とアメリカが相互完税を打ち出した場面と ではこのユーロ高の進行というのが進み ましたので確かに1部分的に投避通貨で あるということは言えそうだと。ただ ヨーロッパの、ま、原点、現在と言うん でしょうか、あの、国際市場がバラバラと いう中にあって、今第2の2番目に大きな 国であるフランスの国際利回りが上昇して いる。これはあの政治の分断によって、え 、拡張財政に止まめがなのではないかと いうような懸念から来ているものという ことになるわけです。ま、あの、日本の円 についてはですね、利上げバイアスが かかっているにも関わらず、やはり円基調 が収まらない。で、そうした中で、ま、 世界最大のあのGDP費で見て、ま、あの 債務を抱えているのが日本なんだけれど、 その日本の国際利回りも上昇してきている というようなことで、このあの財政リスク というのは以前の世界ではあまり大きな あの問題として結果としてならなかった ものがやはりこれから先の世界ではですね 、あの非常に大きなリスクとしてあの問題 化する可能性があるということをあの一点 指摘しておきたいと思いますし、あの次の ページはですね、ドルバナであの代替資産 として金の価格が上がっている。暗号資産 の価格が上がっている。で、暗ゴ資産に ついて言えば、ま、トランプ政権の政策に 関わるあの 価格押し上げ期待みたいなものが影響して いるということではあるんですが、ま、 あの、逆に言えばですね、金融システムの 不安定性、ま、リスク、ま、そういった ものが蓄積している側面があって、じゃあ それを単を発する形で国際的な金融機が 起きた場合、アメリカは今までの世界機の 時に果たしたような世界のあの最後の貸し てといったような役割りを果たしてくれる んだろうか。ま、そこにやはりこう疑問を もたざるを負えないということです。あの 、実はこうアメリカがつまづくことによっ てユロの国際的な地位が上がるんだという ようなあのスピーチをですね、あの5月に ラガルドECB総裁がやったことがあるん ですが、私自身は今の認識としてはこの下 に書かれているあの全総裁のドラ木さんが おっしゃったこう経済規模が地性学的影響 力と国際貿易関係における有意性を もたらすというヨーロッパの幻想が消去っ た都市として記憶されるというような、ま 、建設の方が響くという気がいたします。 で、ヨーロッパがなすべきことというのは ですね、ま、当然当合い ながら、ま、統合を強化したり、ま、戦略 的な自立性を強化したり、同国と連携をし たりということなんですけれど、ま、その 道の量ですね、あの、アメリカがあの、ま 、予測不可能な、ま、政策によって同国、 同盟国に圧力をかけることによって、ま、 混乱させるというような側面もありますし 、それから、ま、伝統的な生内での対立、 理害対ですね。ま、さらにここに来て、ま 、主要国における、ま、中東政治の生徒の 指示の低下、ま、特にドイツフランスで 目立っているというようなこともござい ます。ま、こういったことからもうやる べきことは分かっているんだけれど、 なかなか手、手を取って進めない、ま、 ヨーロッパの、ま、非常に厳しい状況に あるということをお話しさせていただき ました。あの、時間超てしまいまして、 あの、申し訳ありません。ここまでにさせ ていただきたいと思います。はい。 伊藤先生、ありがとうございました。あの 、またヨーロッパの現状、またあのドル 離れの問題、あのこうトランプ政権がこう 変えていく世界っていうのは必ずしもあの 今までのものを大きく変えていくってわけ でもなくていろんなところをこう若干あの なんて言うんですかね。こう、え、侵食し ながらでも根感にあるやっぱりこのドルの 役割っていうのはやっぱりまだまだ まだまだ変わっていないというにこの 変わりきれない国際秩序みたいなものが 見えてくるのかなという風にあのちょっと お話を聞いてて思いました。え、それでは 続きまして、えっと、さんにあの、お話を 伺いたいと思います。よろしくお願いし ます。はい。え、よろしくお願いいたし ます。あの、私の今日の、え、問題定期は 、え、知性学の変化、え、トランプ政権 2.0に向き合う世界という、あの、 かなり大きな、え、テーマで、ま、お話を させていただければと思っています。で、 あの、冒頭、え、鈴木先生の方から、ま、 地形学に関する、え、この、え、 フレミングというかどういう風に捉えるか という話が、あの、ありましたけれども、 ま、仮にあの、地形学という概念を知性学 的目標を、ま、経済的手段によって追求 すると、え、いうことで捉えると、ま、 その全体にあるこの地形、地正額の トレンドを、ま、どう捉えるのかというの は、え、本日の大きなテー明である地形額 を考える際にも大変有でだろうということ で私なりの見方を、え、準備したという ことで、え、ございます。で、あの、その 前提にあるマクロトレンドということで、 今、あの、トランプ政権2.0を語る時に も一体この時代性として、ま、どういう あの背景があるのかということをレビュー するのは大変有であろうという風に、え、 思います。ま、そこにはこの、え、25年 とか、ま、そのぐらいの、え、スパンで見 た場合のやはり大きなあの分水で例時代的 な変化があったという風に捉えるのが適当 だと私自身は、え、考えております。ま、 というのはこの市範世紀前の25年前、 我々がどういう議論をしていたかというと 、ま、グローバルはもう不可費の減少で あって、え、経済的な総合依存というもの が世界ではこれ不可逆的に進んでいくので あると。で、この世界においては国境を 超えた一も金情報があのお互い繋がり、え 、合っていて、え、それをあの、え、最高 のコバリューチェーンとして仕立てていく 企業経営者こそがグローバルなあの軽戦略 の基本にあるべきであるという、こういう ことでした。で、それとあの、え、色々 当時から新国とか経員主義体制っていうの はあったんですけれども、え、経済成長を 続けていけばいずれ、え、こうした国々は 、ま、あのG7とかW、あのWTO OECDのその文脈の中に統合されていっ て、で、それはその自華民主家を通じた 平和的な発展論を、え、果たしてで、 そして日ずれその進興国は国際システムに 統合していくんだという、こういうあの 前提がかなりこう共有されていた時代だと いう風に、え、思います。で、ところが今 私たちが生きているあの、え、世界という のは2010年代ぐらいにこの変化が加速 したと捉えているんですけれども、え、 この経済的な総合依存が必ずしも、え、 平和を約束しないと。で、今起きている 様々なあの国際、え、紛争もですけれども 、え、考えてみればあの経済的総合依存と いうのはロシアもあるし、ウクライナも 国物、え、いろんなこの、え、ま、機械、 え、製品を中心としてあったわけです けれども、ま、それが直ちに別に戦争を、 え、抑視したというわけではなかったと。 で、こうした現象がいろんなところに、え 、進んでるということだと、え、思います 。で、また、あの、アメリカのこの グロバルな関与が、ま、徐々にこの相対化 され、え、減っていくということで、あの 、力の不近衡がいろんなところで起きる わけですね。で、今あの、え、色々こう シリーというそのスウェーデンの、え、 この戦略機関が出している、あの、この、 え、軍事費に関する、え、こう統計調査 みたいなのが毎年あるんですけれども、ま 、この10年間、え、戦後を進める中で かつてないほどのこの、え、軍事費の拡張 というものが世界中で、え、起きていて、 で、アメリカの隊調と共に多くの進興国は 軍事費を増やすということですから、ま、 その点で言うと力の不近衡が起きやすい、 え、状態になってその力の空白が生じた ところには軍事進行が誘発されやすくなっ ているということですね。で、3番目に、 え、昔の前提というのは研修主義技は いずれ1人当たりのGDPが伸びると社会 が多言化して、え、そのいわゆるこの統制 的なあの、え、ガバランスが通用しなく なるので、え、自動的にそれは、え、自由 民主主義と転換していくんだという、こう いうストーリーがあったわけですね。で、 確かにこの80年代、90年代を通じて 冷戦の崩壊や、ま、様々なこの検員主義 体制のあの転換というものが起きた、え、 時にはですね、え、きっとそれがもう世界 の流れなんじゃないかという風に思ってい たんですけれども、ところが2000年代 に入っていくと、え、この研主義体制と いうのが、え、経済が発展しても 1人当たりのGDPが伸びたとしても、え 、それが変わらない。え、変わらない どころか、むしろその指導者に対する権力 が集中するという現象が、ま、起きている という、これが非常に重要なポイントで、 え、経済発展、1人当たりのGDPの伸び と政治的な自由化というのは比例減少で なくなってしまったというのが、え、現代 の、え、大きな特徴だった。て、この パズルをどう解くのかっていうのが結構 大事なポイントなんですよね。で、ただし このミクロ現象として見ると、そうした あの、え、指導者に対する権力の集中と いうのはまさに、え、指導者の成功を過信 しやすいし、相手を過消評価しやすいと いう点でいると、ま、今回のプーチン 大統領がなぜウクライナを進行したのかと いうところで、まあ、2週間もあれば ウクライナは占領できるんじゃないかと いう甘い見通しが、え、生じやすいという 状況にあり、ま、それはもしかすると他の 検市議体制にとってもそのような現象が 生まれやすいということで、ま、極めて その、ええ、戦争の起きやすさという点に おいてはまさに不安定な状況が加速してる ということだと、え、思います。で、 そして国際法も国際秩序の前提となるよう な規範もですね、徐々にその、え、戦争の 抑としての力を失っているということに なると、え、あと頼るべきものは、え、 パワー軍事力だということになって、ま、 各国が軍事費を増やしているということな んですけれども、ま、パワーを前提とする 抑思力というのは、ま、あくまでも仮説に 過ぎないということなので、一体じゃあ、 GDP費の何パーセンを使ったら抑視力 って良くなるんですか?というのは、これ は仮説に過ぎないということなんだと思い ます。で、この仮説をどう成り立たせるの かということを、ま、疑震暗記になると、 それはいわゆるこの、ええ、ま、アームズ レースと言いますか、え、軍事拡張の スパイラルに入りやすい世の中になると いう、こういったことが、ま、結構今起き てる現象だという風に思います。で、 そして、え、これから起こりうる世界と いうのはまさに新興国が、ま、対当し てブリックスプラスの、え、影響力という ものが増えてくるということは、これは もう明確な話なので、で、その、え、対当 する国々が民主化するとは限らないとする と、ま、グローバル化と、え、そしてその 、え、ま、いわゆるハイブリッド権威主義 みたいなものが平存するような世界に我々 は、ま、向かっているというのが、これが あの国際出序のマクロトレンドとして、ま 、非常に重要なんじゃないかという風に 考えているところでございます。で、 トランプ政権2.0なんですけれども、え 、トランプ政権第1期、第2期が生まれて きた背景で、あの、共通するものがあると 私は思っていて、トランプ政権第があの、 え、ま、あの、選挙でトランプ大統領が 勝利した背景というのはまさにこの リーマンショックからアメリカ経済が回復 する家程において生じた選挙であると。で 、第2期は実はそのコロナショックから アメリカ経済が回復するにおいて、ま、 レバレると、じゃ、回復しているアメリカ 経済の中でなぜじゃあ、え、その民主党が 勝ち続けられないかというと、ま、その中 に見られる所得中とか中間層のその満足と いうところにおいては極めて、え、不満が あの蓄積した状態になっていたと。 アメリカの1人当たりのGDPは増えて いるんですけれども、ところが所得中央地 はそんなに変化しない。何が起きてるかと いうと、中間層が割りっているという、 こういった感覚で、え、その社会を見る人 たちがアメリカに増えたということだと 思うんですね。で、それとじゃあなんで 自分たちがそういう現象に送られているか というと、悪いのはエリートであると、 そして悪いのは移民であるというところで 、ま、こういったパワーを中心に、え、出 てきたのが、ま、トランプ政権の大きな 特徴だという風に思います。で、そこから アメリカがどういう風にこう世界を見る ようになったかということで、ここにも やはり大きな転換があると。で、それを 日々皆さんニュースを見ながら感じてると いうことだと思うんですけれども、我々が 長く親しんできたアメリカの大国の姿と いうのはCパワーとしての国であると。 つまりアメリカは長らく自らを守る国軍と いうものを、ま、持って、ま、持って アメリカ軍っていうのはあるんですけれど も、ところが農産コマンドというアメリカ 軍、アメリカ自身を守るコマンドができた のは実は2001年、え、911が起こっ てからということで、じゃあアメリカ軍は 何をしていたかというと、実は世界の秩序 を保つために多くの地域軍を、え、世界に 展開させて、ま、そこで世界の市場を守る ことがアメリカの、え、平和と反応に つながるという、こういうまさに対国とし ての、え考え方を持っていたということな んですけれども、現在のトランプ政権は このような考え方に対しても、え、まさに 意義申し立てをしてアメリカが重要なのは まさにアメリカの本土であるとアメリカ第 一義であって、で、そこから見る世界に どのような形でディールで対応していくの かということが、ま、大事なんだという。 私学的に言うとどちらかというと、え、 領土の周りにバッファーゾーンを作って、 そのバッファーゾーンを安全にすることに よって領土自身を守ろうという、ま、こう いう発想に近いということなんだと思うん ですね。で、アメリカは海にあの囲まれ てるわけですけれども、それでも、え、 ミサイル防衛のゴールデンドームを作ると かですね、あるいはアメリカ、メキシコ、 カナダの国境を固めるといった極めてその ランドパワー的な発想によって今世界を 見ようとしているということだと思います 。で、それを証拠にですね、この1月から 展開されてきた外交というのはアメリカを 重地図の中心に見た同新園的に進んできた ということで見ると非常に分かりやすいと 思います。ま、最初にあったのはカナダ、 メキシコ、それからパナマ。え、もちろん 中国は最初からあったんですけれども、ま 、そこからグリーンランドに進み太平洋を 、え、ね、ま、まさにまで、ナ藤に行き、 そこから、ま、ウクライナ、そして イスラエル、そしてイランという形で まさに同新園的な順序で、え、多くの物事 が進んでいった、ま、大陸的な発想で進ん でいったということだと、え、思います。 で、それもですね、非常にこう トランザクショナルな形で、え、解決し たい問題に直面してそれをディールによっ て解決しているという姿を示してきたと いうのが、ま、トランプ外交の大きな、え 、展開だったという風に思います。で、 そこからアジオを見てみると、必ずしも そのトランザクショナルな姿というものが 全面に出たというよりも、え、どちらかと いうとこれまでの合意を確認するという姿 で多くの世の中は由来いでいるんだけれど も、アジアでは状態、継続性、変化よりも 継続性が重視されたというのが最初の数 ヶ月、え、であったと思います。え、日米 首脳会談も米首脳会談もそのような形で、 え、進められていったということなんです けれども、多くの人々はですね、これは実 はアメリカにとって中国が戦略的に最も 大事なので、その戦略的な相手に向き合う ためにインド太平洋王はプライマリーな、 え、シアター戦域であるからだから継続性 が大事なんだという解釈を取っていたよう に思うんですけれども、私は当初よりこの 味方に会議的でした。これは単なる順番の 問題ではないのかと。まず同園はあの ヨーロッパに向かい、え、そして中あの、 え、その中東に向かい、そしてそれは いずれアジアにも向かってくるというのが 私自身の味方ということになります。で、 これをもう少しですね、噛み砕いて、あの 、分析していきたいと思うんですけれども 、ま、なかなかこのトランプ政権、あの、 理論的に読み解くというのは難しいし、 あの、アメリカ外交の伝統的な、え、 ウォルターラッセルミードのスペシャル プロビデンスにおける4塁とかアメリカ 外交を学んだことがある人には馴染み深い 、え、ものがあるんですけれども、 なかなかそれを当てはめて分析するという のは不可能に近いと私自身は考えています 。だとするとトランプ政権が今推進して いる中心的な概念に耳を傾けつつ、それが 何を意味しているのかということに 付き合うということが、え、大変なんです けれども、やるしかないという風に思っ てるんですね。で、そうして考えてみると 、トランプ政権の特徴、外交的な側面を 考える最も重要な概念というのはアメリカ 第1主義だと思っておりまして、もう1つ は経済ナショナリズム、そして最後が、ま 、力による平和。ま、これはあの、共和党 の、え、選挙工量の中にも掲げられた重要 な概念ということになるんですけれども、 ま、これらが座標軸の中でどう表されるか というと、横軸に競争対抗重視、ディール 重視という、え、その邪軸を置き、え、 縦軸にですね、それをアメリカが直接的に 手を下して介入するのか、それとも アメリカが関わらなくで、どちらかという と同盟国にやらせるという、え、こういう アウトソース型のものを取るのかという この4証元で考えてみると実はこの123 の考え方はトライアングルを形成してお 互いが引っ張り合ってきたという、ま、 こういう見方をしてで、そして多くの閣僚 はこの右上の第1証言、え、競争的な世界 観で持って直接介入するというのが トランプ政権の姿なんじゃないかという風 に前提を置いてきたんだという風に思うん ですけれども、ところが第2期になって みるとこの考え方はより左下つまり ディールを重視しで、アメリカが最終的に 世界の問題に関わらなくていい世界を 目指すために今ディールを重視していると いう考え方にかなり近いという風に思って いるわけです。つまりその右上で我々見 たがるんですね。え、トランプ政権は中国 に対して非常に厳しい姿勢を取る。だから 、あの、軍事的にも強い、え、同盟国も 重視するといいなという風の思っていた わけですけれども、ところがウクライナの その和平交渉や、え、そして今、え、米中 首脳会談を目指す姿勢というところから 見るにあたり、これはおそらくむしろ左下 の概念で今の外交政策は展開してるのでは ないかというのが、ま、これが今あの半年 、え、以上経った時点での、え、仮説の 置き方ということになります。ま、そうし た観点でアジアどういう風にこう見ておく のかということを最後に申し上げたいと いう風に思うんですけれども、ま、基本的 に発足する時に多くの主要が言っていたの はまさに第1証の右上としての姿だったと いう風に、え、思います。え、厳しい中国 に対する姿勢、それに対する、え、どの ようなアメリカが向き合っていくのかと いうことが、ま、中心だったわけなんです けれども、ま、ところが、え、これ数ヶ月 経ってみると、え、先ほど来お話があった 、え、まさにその4月における総互関税の 発表に伴って、ま、全世界的な、え、形で その経済的なディールをして、そこから 同盟国と言えど、アジアと言えもそこから 自由ではなかったということで、で、特に そのアジアの、え、サプライチェーンとか を考えていくと、ま、東南アジア、え、や その、え、インドですね、ま、多くの国々 に対して極めて効率のその完税、え、の アナウンスをして、ま、そこからこう ベンチマーク方式で徐々にその物事を解決 するということになっていったわけです けれども、え、日本や東南アジアにも やはりそれは、え、加工を残したわけで ありまして、え、貿易転換効果や最終的な その、え、アメリカとの経済関係という ことで考えると、ま、これはどちらかと いうとアメリカが盗南アジアをむしろその 引き離してしまうと、え、いうことに、え 、繋がったという印象がございますし、え 、特にこのクワットというところで考える と日米合引というものが実は最終的に インドが自由な世界に近づくのか、権威 主義体制と共にあるのかというのは世界 出場を考える上での決定的に重要な要素に なると、え、日本から見ると思えるんです けれども、え、アメリカから見ると今 インドとの関係というのはかなり難しい 状況に入ったということになると思います 。で、最後にですね、やはりこれからあの 考えるべきというのは、あの、え、これ ヨーロッパについてもそうだったんです けれども、ま、同盟国に対する負担が、え 、どの程度、え、な、あの、ま、いわゆる 均衡のもに成り立つかということで ヨーロッパは早々にですね、これを5%と いう水準を設けて、え、真水の、え、防衛 費増、そしてその、え、防衛インフラを 含めると1.5足して5%という、こう いうあの方程式によって、え、米関係を 一旦落ち着けたわけですけれども、え、 このような方程式がまだアジアには、え、 落ち着くところまでは行っていないという ことなので、ま、この交渉これから始まる ということなんですけれども、これから 日米米間、え、そして米5といった多くの 国が、え、どのような形で同盟関係をその 均衡に持ち持ち持っていくことができるの かということが、ま、問われる大変重要な 局面に入ったという風に捉えております。 え、時間になりましたので、一旦ここまでで終わりにして、また、あの、議論の中で、え、詳しいことを述べていきたいと思います。 はい、ありがとうございました。あの、ま 、一般的にですね、ま、トランプ政権は この中国に対する厳しい態度を取るんだと いうことを、まあ、今でも、あの、そう いう風にあの、考えてらっしゃる、主張さ れる方っていうのも少なからずいるわけ ですが、ま、今のお話を聞いてみるとです ね、どうもそれは単にあの順番の問題だと いうことで、あの、これはどうやら、あの 、アメリカと中国の関係というのは我々が 想定していたような、え、この対立的な軸 を前提にして議論するわけにもいかないん じゃないかと。ま、特にやっぱりアメリカ ファースト、ま、特あの最近のですね、 あの、え、防衛戦略を見てもですね、 やっぱりアメリカが自国の領土防衛という ことを考える。ま、それはあの先ほどの ジ務さんの説明の中でも、え、このランド パワー化していくアメリカというこういう ような話があって、ま、これはあの非常に 刺激的で、え、興味深いお話だったかなと いう風に思います。えっと、そうしまし たら、あの、今度は私がですね、えっと、 あの、ちょっと最後のスピーカーという ことで、え、ま、あの、今、あの、ジェム さんの方からはこの知性学的な調流の変化 というお話をいただきましたが、私の方は 、え、ま、地形学という観点からこの、ま 、現代の、え、あの、ま、このトランプ 関税というものを位置づけてみるという ようなところに、あの、話をも、ま、進め たいと思っております。え、それでは、 あの、ま、まず、え、最初にですね、あの 、え、そうだ、これ自分、えっと、最初に ですね、ま、あの、ちょっと先ほど、あの 、人房さんも、あの、歴史的な流れの中 から、え、ご説明されましたけれども、ま 、現代のですね、ま、政治経済の話を 考える中で重要になってくるのが私は、ま 、この地形学的な転換というのが今まさに 起きていると。で、それはどういうことな のかということで、ま、先ほど伊藤先生も あの相互依存の罠という言葉をあの使われ ましたが、私も以前からこの総合依存の罠 という言葉は使っておりまして、で、そこ ではですね、やっぱりあのこの冷戦が 終わった後、このまああ、自由貿易という のはガッドIMFが、ま、成立した 1945年こずっとこの80年間存在して いたんですが、やっぱりこの、え、総合 依存、ま、特にあの重防は各世界的に拡大 したのは、ま、冷戦が終わって、ま、中国 や、え、このロシアが、あ、この貿易の 枠組の中に入ってきた頃から、で、それを 私は、あの、第1の総合依存の罠という風 に呼んでいるんですけれども、この第1の 総合依存の罠というのはまさにですね、え 、先ほど事さんもおっしゃったようにこの 彼らを、つまり旧共産権の国々をこのより 自由貿易の中に取り込み、そして豊かにし ていけば、ま、自由民主主義が成立するん だという、こういう、ま、ある種の、ま、 考え方期待っていうものがあったと。で、 それは、ま、結果的にはそうならなかった わけですけれども、その結果ですね、 どんどんとこの、ま、投資を進め貿易を 拡大していくということをして、え、いっ たわけですが、それはあのしもですね、 あの自由貿易が進みますと当然比較位の 原則が働きますので、国際文業が、あ、 この進んでいくと、で、国際文業が進んで いくと何が起こるかと言うと、ま、国内に 勝ち組負け組っていうのが生まれてくる。 で、え、この競争力のある産業はどんどん 伸びていくけれども、競争力の弱い産業は 、え、どんどんと、ま、沈んでいくという 、こういう関係になっていく。で、それが ですね、さらにこれも伊藤先生があの触れ られてましたが、やっぱり第2の総互依存 の罠というところでこのリーマンショッ クっていうのがやっぱり1つ大きな、ま、 あの天気となってですね、え、リーマン ショック以降のこの、ま、西側諸国、ま、 いわゆるこう伝統的な重機をやってきた 国々の方が、え、非常にこの、ま、回復に 困っている中で、ま、国家資本主義を、ま 、表望する中国ですとかロシアというのが この早々にこのリーマ色から立ち直って いくということで、ま、必ずしも自由民主 主義というのがこの危機に強いわけではな いっていうのも明らかになりつつこの民主 主義対権威主義というこういう構図が 明らかになった中でも、ま、精霊系熱の ようにですね、この政治は冷たくこの対立 はあっても経済は暑いという形で、え、 この、ま、経済的な総合依存がさらに進む ということになって、で、この総合依存が 進めば進むほどそこから、え、離れること 、デカップルすることができなくなると いうことで、その状況で罠にはまった状態 で見動きが取れないところに今その経済を 武器化してそしてその武器化した相手、ま 、武器化してそして罠にはまった絵物を この、ま、取りに行くというような形で この経済が武器化していくというのが、ま 、現代のこ第3の総合依存の罠。まさに 地形学の時代っていうものが始まる、そう いうこのきっかけになったのではないかな という風に思っております。で、そんな中 で今、ま、話題になるというか、ま、あの 、バズワードになっていくのがこの経済 安全保障というこういう、ま、流れ、あの 、ことだと思います。経済安全増保障と いうのはまさにその相互依存の罠にはまっ て相手がこの経済を武器にして自らを攻撃 してくる際にですね、それに対してこの 他国からの圧力や威圧に対して自らを守る 手段それに対抗しうる能力というものを 持つことっていうのがこの経済安全保障の 基本的な考え方になるだろうという風に 思っています。で、その経済安全保障の 考え方の、ま、キーワードになるのが、え 、戦略的自立性。ま、つまり他国への依存 を減らしていく。これはあの、え、底先生 の話の中にもありましたけれども、中国は まさにですね、そうした他国への依存度を 減らし、自立的な経済をよりこの強めて いくことで自分たちの弱さっていうものを この、え、解消していく。他国への依存と いうのは、ま、特に一国特定の国家に 対する依存というのは、それは、ま、ある 種の脆弱性と取られる、ま、要するに攻撃 を受けたら、ま、自ら守る手段もない状態 で、え、この、ま、傷ついてしまうという ことになる。ただし、それは当然ながら コストの問題があります。ま、え、その 例えばこうレアス、ま、レアースはこれは あの中国が大量に生産してるからなんです けども、ま、いろんなものがこの、え、 中国に依存しているというのはそれ やっぱり中国の製品がいいもので安いから で、その経済的合理性に従っていけばです ね、中国からの輸入が増え、そしてそれは 必然的に中国への依存を強めるということ になるわけです。これは、え、政治的に 見るとですね、それは脆弱性になるです から、こうした脆弱性を回避するためには 、より高いところからでも買わなければ いけない。より条件の悪いところからでも 買わなければいけない。そうしてこの サプライチェーンを多減化するというのが この脆弱性を回避し、自立性を高めると いうことになるわけですけれども、え、 それは経済的な合理性から考えて果たして 適切なのかどうかというようなこと。特に やっぱりこの、え、地形学の時代っていう のはまさにこの、え、国家の戦略の部分と 企業の戦略の部分というものが必ずしも 一致しないという、こういうところが 大きなポイントになるのかなという風には 思っています。で、もう1つのキーワード が戦略的不可欠性ということで、この 不可欠性というのはまさに、え、この サプライチェーンの中で唯一無理の存在に なる。それがまさに地形学的なパワーに なるんだということなんです。ま、あの、 これはも先生のお話の中で、ま、あの、 存分にお話ありましたけれども、中国は そのレアースをはめとしてこの、え、世界 に不可欠なものを握っていることによって それを止めた時にですね、世界経済に 大きなダメージを与えることができる。 中国が失うものは、ま、レアースの輸出に よって得られるような外とかその程度で 住むわけですけれども、え、その中国に レアースを依存していた国々は、ま、自動 車産業であれ、その機械産業であれ、え、 防衛産業であれ、え、非常にこの困った ことになるということで、ま、非常に強い レバレッジが働くというようなことになる わけです。で、そんな中でこの、ま、経済 安全保障を考えていく中で今の、え、重要 なポイントになってくるのがこうしたこと が起きているのは、ま、自由貿易の仕組み 、つまりWTOのルールが、まあ、ま、 機能不全を起こしている。で、それによっ て、ま、WTOのルールをに反した行為を してもですね、バせられないというような 状況が、え、生まれてきている。ま、それ が結果として経済を武気にした国際政治、 まさに地形学という形でこのルールでは なくパワー、ま、地形学的なパワーに 基づく国際秩序が、ま、できていくんじゃ ないかというような、ま、状況に今我々は 直面しているということなんだと思います 。で、そんな中で、ま、繰り返し地刑学と いう言葉を使ってきましたが、この地学と いうのは、ま、非常にあの、ざっくりと、 え、定義してしまうと経済的な有意性を 国家のパワーとして活用し、他国に対して 影響を与えるということなんだと思います 。で、その時に、ま、あの、重要になって くるのは不可欠性というキーワードなん ですが、不可欠性の中にも、ま、複数の 種類の不可欠性があるだろうという風に 考えております。1つは物の不可欠性です ね。まさに中国の、え、このレアースです とか、え、そういったこのサプライ チェーンのチョークポイントを握っている というような状況ですね。チョーク ポイントというのはその小さな力であの 相手をめ締め上げると相手がもうあの ギャンと言うというそういう状況です。で 、これはしばしばですね、やっぱりこの 生産工程の蒸流ですとか、え、この材料、 ま、そういったところにこの重要な、あ、 こうした、ま、長期ポイントを握っている ような産業があるということで、ま、自動 車産業ですとか電気産業ですとかこう、ま 、いわゆるこう火流に当たる部分っていう のは、え、いろんな国が参入して、 いろんな企業は参入するので、なかなか この不可欠性を得られ、え、得にくい ところである。ま、むしろ不可欠性を得る のは、ま、上流部分というのが、ま、あの 、1つの傾向としてあるかと思います。で 、もう1つが市場の不可欠性で、これが まさにトランプ関税を読み解く上で重要な んですが、ま、先ほどあの伊藤先生の ところでは、え、ま、あのイギリス、あの 欧州のですね、フォンデアライン委長は、 ま、このアメリカはなんだかんだ言って 15%しかないじゃないかと。だからあと の85%でうまくやればいいんだと言うん ですが、15%ってのはやっぱでかいん ですね。で、やっぱりこの15%の市場を 失うということはやっぱり企業にとって、 ま、特にその、え、非常に豊かで消費、ま 、積極的な消費傾向のある、え、この アメリカという市場を抜きにしてですね、 例えば自動車産業ですとかその、ま、 コンスマーに、え、向けた産業っていうの はもう基本的には成立しないというぐらい 、ま、やっぱりこのアメリカ市場というの は世界の経済にとって不可欠な存在になっ ている。ま、とり分け、それが例えば地理 的に近いカナダですとかミキシコっていっ た国々はもうその、え、GDPの中に 占めるですね、このアメリカとの貿易と いうのが、ま、下手すれば20%近くに なるような非常に大きな割合を占めると いうことになっています。ま、そういう 意味でこのアメリカは市場の不可欠性を 持っている。そしてその市場の不可欠性が あるからこそ完税をかけるとみんな困ると いうことになるわけです。で、この完税を かけて困った、ま、国々、特にアメリカへ の輸出に依存しているカナダやメキシコに 対してはより厳しくですね、この、え、ま 、移民を止めるだとかフェンタニルを 止めるだとかそういうようなことを要求し ていくことになる。で、え、ま、あの、逆 にその依存度が、ま、小さい国に対しては そういったレバレッジがなかなか効かない ということになってるわけです。で、ここ で、ま、1つの鍵になるのがやっぱり中国 との関係で、中国はそれでもやっぱり アメリカの市場の不可欠性に依存している というところが、ま、大きなポイントに なるのかなという風に思っています。で、 こうした、ま、市場の不可欠性をテこにし たトランプ政権ではありますけれども、 この市上の、え、この不可欠性も既でに 申したように、え、カナダメキシコに対し てはフェンタニルですとかこの移民の圧力 っていうのをかけて、で、日本韓国、欧州 に対しては投資を要求するという形でこの 完税を、まあ、1つの武器にしてですね、 え、その、ま、代わりにということで アメリカへの投資をこの呼び込むという形 になっている。で、さらに加えてですね、 ま、インドかブラジルに対しては、ま、 あの、先ほどのジ務さんのお話の中にも ありましたけども、こう、あの、 プレッシャーをかけるというようなことで 、え、この超的な関税をかけ、ま、 ブラジルに至ってはですね、ブラジルの 国内の司法にこの圧力をかけるために完税 をかけるという、ま、ややあの、え、効果 があるのかないのかよく分からないような 方法をあの、使っているわけです。で、 これらの国々に対してはなんだかんだと 言ってもアメリカの完税というのは、ま、 相当な効果があって、ま、日本を含めです ね。え、日本は5500億ドル、ま、韓国 3500億、え、EUは、ま、 6000億ドルのこの投資するという約束 。ま、あの、先ほど伊藤先生の話にもあり ましたけれども、EUは必ずしも 6000億出すとは言ってもこれは ちょっとあの、その権限がないんじゃない かという話もありましたが、ま、いずにし てもそういう投資をあの、やるというこう いう話になったわけですが、中国との関係 に関しては、え、ここはちょっと違う。 これはもうあの、底先生のお話になった 通りですが、私の言葉で直して言うと中国 は市場の不可欠性に対して物の不可欠性で 対抗した対抗措置を取ったということだと 思います。ま、レアスの輸出規制をはめと する様々な管理貿易を進めることによって アメリカからの情報を引き出すと。で、 これが、ま、結果としてですね、え、この 、ま、反動体、ま、トランプ政権が止めた 、え、NVDのH20というこの、ま、 反動体をこの、ま、え、また再開させる ですとか、え、ま、台湾に対するこの武器 の共有に、え、関しても、ま、それを、ま 、あの、一時停止するといったことを、ま 、やったということで、ま、こうした中国 のものの不可欠性というのが、え、相当な この影響を、ま、アメリカに及ぼしている というところがあるのかなという風に思い ます。ただですね、アメリカが持つ不可欠 性というのは市場の不可欠性だけではない んですね。あの、物の不可欠性はあんまり ないんですが、ま、あの、多分防衛装備と かは、あの、もの不可欠性のうちに入るか もしれませんが、え、多分アメリカのその 不可欠性は、ま、やっぱりあの鬼軸通貨の 道路ですね。先ほどあの伊藤先生も おっしゃられた、ま、そういうこのドルを 使ったもので、しかもこれは単に基貨で あるというだけではなくて、既熟通過で あるがゆえにこう経済制裁ですね、あの 例えばイランですとか今あの実施してます し、え、こうしたあの2次制裁をかけると いうのもこの鬼軸通貨を持っていることが 大きなあの要素にあるかなと思います。ま 、それ以外にもアメリカ不可欠になってる のは、ま、皆さんの使っているこう スマートフォンですとか携帯にも入って いるGPSのようなこであったり、あとは 、ま、これ皆さんが使っているこの例えば あのGoogleマapだとかああいう ものもこれもやっぱりアメリカの企業に よるこのサービスということで、え、こう した点はあの大きなま、不可欠性になっ てるだろうと思います。で、最後に、 じゃあこういう中で日本がどういう 立ち位置に立つべきなのかということで、 え、考えますと地形学という観点から言う と完全に日本が単独でこのパワリティクス に参加できるような力は残念ながらないと 。で、その代わり、ま、やはり、ま、日本 はそれなりのこの、ま、経済規模があり、 また、あ、様々な、あの、こう不可欠性の ある国でもありますので、まずは日本に とって重要なのは他国からの威圧を回避 するための経済安全保障、ま、経済的な 自立性を確保するということなわけです けれども、ただその戦略的な自立性という のを、ま、進めるにあたってですね、この 、え、コストとリスクのバランスが重要で あることと、またその時刻で賄えないもの 、ま、オフシャアからこの調達せざるを得 ないものに関してはできるだけこの信頼を 、え、している信頼できるソースからの 調達ということが求められるということに なるかと思います。ただしそれは、ま、 場合によってはコストがかかることでは ありますけれども、その他国からの威圧を 受けるということは当然ながらそこに、ま 、犠牲になるのは企業の活動なんですね。 ま、例えばレアースが止ま るっていうことはこれはレアースを使って 、え、生産する自動車産業ですとか、え、 ま、機械産業ですとかそういったところに 直接のこの、ま、影響が及ぶわけです。 ですから企業も多少コストをかけてでも その、え、調達先を、ま、分散していくっ ていうことが、ま、リスク回避のためには 必要だということで、こういったところで 、ま、国家、ま、政府と企業の間でのこの 対話ですとか、戦略のすり合わせ、え、 情報共有といったことが、ま、求められる のかなという風に思います。で、もう1つ 重要になってくるのはこの戦略的不可欠性 を構築するということなんですけれども、 この戦略的不可欠性を構築する際にですね 、やはりやっぱりその技術的な有意性を 持つ、ま、日本は残念ながら物の優意性、 不可欠性とか、え、市場の不可欠性を獲得 できないのでやっぱり技術的にこの、え、 ま、研究開発を進めて唯一無理のものを 作っていくと、ま、日本は今炭素繊維です とか、ま、世界に大きなシェアを持って いるそういうあの分野ありますけれども こうしたものをボンと広げていくという ことが求められる。それがま、日本の地形 学的なパワーだということになっていくと 思います。で、え、こうしたその、ま、 もう1つその自分たちが市場の不可欠性を 獲得するために重要になってくるのは やはり日本一国では十分な市場は持てませ んけれども、例えばCPTPのようなこの 貿易協定ですとか、ま、もっと言えば さらに統合された市場、ま、え、完税同盟 ですとかそういったものを作っていくこと によってより魅力的な市場、他の国がここ に、ま、日本やその日本との、ま、連携を 組む国々との、ま、商売ができないという ことになると困るというような状況を 作り出すということが、ま、求められてる のかなという風に思います。ま、それは 同時にですね、このルールを作る、ま、 単にルールを作るだけではなくて、その ルールを自分たちの身のたに合わせて他国 にその自分たちの基準やルールを、ま、 受け入れてもらう。そうすることによって 、え、この自分たちにとってですね、え、 この、ま、安心できる、え、貿易、あの、 ま、平等な形で、え、このこう貿易が できるようなそういう仲間を作っていくと いう作業が、ま、これから求められるので はないかなという風に思います。という ことで、ちょっと長くなりましたが、私の 話はこの辺で終わりにさせていただきたい と思います。 えっと、そうしましたら、あの、ここで、 えっと、一通りですね、あの、皆様の、ま 、私も含めて、あの、プレゼンが終わった ところで、え、ここからはですね、あの、 ディスカッションの方に移っていきたいと 思います。ま、あの、ディスカッションに 関してはですね、あの、ま、皆さんのあの プレゼンテーションの中でちょっと気に なることを、ま、それぞれ個別にあの質問 させていただきたいと思いますし、また、 あの、事前にあの、このウェビナーが 始まる前にですね、頂いた質問について、 え、このも答えいただくかという風に思っ ております。ま、まずですね、あの、 ちょっと、え、皆さんのお話を深掘りさせ ていただきたいという風に思っているん ですが、あの、まず、あの、底先生にお 伺いしたいんですけれども、1つは やっぱりその先ほども私不可欠性という風 に説明しましたが、中国のレアース、中国 のレアースはなんでこんなに強いのか、ま 、その、え、実際にレアースって結構 世界中であちこっちで取れるわけです けれども、しかしながら中国が、ま、政連 も含めてですね、プロセシングも含めて 中国レア数を、ま、国際的なその マーケットシェアとしては圧倒していると 。これっていうのは何かその戦略的に進め られてきたのか、どういうこの狙いがあっ て、このレア数のこのグローバルシェアが こんなに大きくなったのか、その辺につい てごいいただけますでしょうか?あ、 ご質問ありがとうございます。えっと、 あのポイントは3つございます。1つ目は 、あの、当然ながら中国ではあの、 レアースの埋蔵量が、あの、世界的に見て も、あの、第1位という前提があります。 で、2点目はですね、中国はあの、 1980年代以降、ま、戦略的にレアスの 、ま、加工精錬技術、え、を、あの、国を 上げて、え、その研究開発に取り組んだ、 ま、その結果今は特にあの大規模生産に 関する、え、精錬技術は、ま、世界の中で もダトリードしているという状況にあり ます。で、3つ目にですね、あの、この トランプ2.0になって中国のレア数が 特に強くなったのはですね、えっと、ま、 あの、中国政府は、あの、ライアースの 業界に対して、あの、業界の再編を政府の 力で、え、結構強引にやりました。ま、 それまでに、あの、ま、民間企業中心に ですね、何百社、あの、レアースの関係 する業者、輸出業者も含めて乱立してい ましたが、ま、中国政府の、ま、あの、 その、え、介入によってですね、今は、 あの、国有企業として4社に再編されてい ます。この4社に対して、ま、あの、管理 貿易を行うわけですので、えっと、あの、 ま、輸出、あ、管理のあの、コーストが 非常に、え、低くなって国としてあの、 介入しやすくなったと。ま、あの、 レアースの、え、その密友、え、そして レアースの、え、研究開発に携わるあの 技術者、あの、国外への留出、ま、これら に関して中国政府は、あの、きちんとあの 、管理できるようになったということが 非常にあの、大きな背景になっているのか なという風に思います。 はい。ありがとうございます。えっと、 そうしますと次は伊藤先生にお伺いしたい んですけれども、ま、先ほどもちょっと私 の報告の中にも触れましたが、EUは、ま 、元々その投資を、ま、約束するような 権限がそもそもないにも関わらずですね、 あの、タンブルで、この、え、トランプ 大統領とフォンデアライアン長がこう、ま 、完税交渉をしてで、ま、あの 6000億ドルの年っていうのが一応、ま 、数字としては書かれたわけですよね。で 、ま、あの、文面を見ると、ま、必ずしも 約束とか義務とかっていうことにはなって ないんですけれども、しかしながら、まあ 、まあ、でもなんでこんな数字が出てきた のかと。で、なんでこんなことを言って、 なんかとアメリカ側もじゃあそれでいいよ と合意したのか。 そのなんか権限がないっていうのは多分おそらくあの普通に考えれば分かることだと思うんですけどなのにこれがディールの中に入っていったっていうことについてやはりちょっとなんか分からないところもあるのでちょ伊藤先生のお考えを聞かせいただければ これはですね自身の考えという感じなんですがあの日本人の研究者だからこそ思うのかもしれないんですがやはりあのその直前に日本の合意が先 にまとまってますよね。で、そこでやはり こう5500億ドル という大きな投資案件をまとがまとまった ということを非常にこうトランプ大統領 自身があの、ま、大きな成果だという風に 見なしたんだと思うんですね。で、やはり あの雇用の創失効果とかそれから製造業を 取り戻す効果であったりとか、ま、そこが やはりこう指示者にアピールしやすい、 あの非常に分かりやすいあのま、合意だっ たという思いがあったのではないかと。で 、そういう中で、ま、ヨーロッパとのあの 協議をして、で、そこでやはりあのEUは 日本よりも大きいんだから、あの、ま、額 はもっと上だろうと、あの、実はあの時の あの競技って1時間ぐらいでまとまってる んですね。非常にあの予想以上に短く まとまったということで、ま、おそらく あのEU側としては、ま、大きな山という のはやっぱり完税の部分にあったと思うん ですが、で、それ以外のところでこう なんか防衛装備品の大量購入とかですね、 あの、ま、ちょっとトランプ大統領として 入れて欲しいことを、ま、入れるという ところか、もう1番最後の、ま、ディール としてですね、やっぱりこう求められて しまったというところなのかなと思います 。ただ、あの、これおそらく、あの、鈴木 先生もよくご存知だと思うんですけれど、 あの、もう加盟国のあの、エネルギー選択 加盟国の権限であったりとか、それから、 あの、そもそもやはりこう民間企業があの 、やる投資をですね、あの、EUが約束 するというようなことは、あの、本来で あればちょっとありえないようなことでも あって、ま、かなりこう強い批判にさらさ れてるという状況でもあります。はい。 ありがとうございます。日本とのこの合意 もそうなんですけれども、EUも、ま、 やっぱりなんかこうその場の雰囲気という か、あの、トランプ大統領のはったりと いうか、ま、あの実態とは関係ないところ でこんな数字が出ましたっていうことを とにかくアピールしたいっていうのがまず 第1にあって、本当にそれが実行されるか どうかってのは2の次、3の次のそういう この合意の仕方なんではないかなっていう 風に思うところは、あの、多々ありまして 、で、実際に本当にその実行とかそういっ たあの5500億ドル、6000億ドルっ ていう数字、ま、これ考えてみればあ、ま 、日本で言うと80兆円、ま、日本の GDPの10数%に当たるわけですよね。 15%とか20%ぐらいそのくらいになる ような数字をこのま、出すっていう話は、 ま、早そう簡単には普通決まらないはずで 、ま、かなりそういう意味では、ま、なん というかエイやってこう決めちゃった部分 っていうのもあるのかなという風には思う ので、ま、逆に言うとそういう合意だから こそなんかそれをクソ真面目にこのな、 なんかあの履行しなきゃみたいな風に思う と結構大変だ し、現実的に無理なんじゃないかと思うんですが、すげ、こう現実性であると思います。 いや、あの、ま、あの、今例えば、あの、 日本が最初に合意して、次に、ま、EUが 合意して、ま、最後に残った韓国が、ま、 やはりあの自動車などで競合する関係に ありますので、結局やはりこう何かを まとめなければいけない中で 3500億ドルという数字が出てきて、 これもやはりこう韓国の国力からすると 相当、ま、無理筋だということで、ま、 かなりこう問題になっているという風に 聞いてるんですね。で、そういう意味で こう実現可能性というのは、ま、かなり あのEUのこう既存の投資残高から考えて も難しいというのは1つ言えることだと 思います。ただ、あの、一方でですね、 あの、ここのところのAI関係の例えば データセンターの建設とかですね、それ から、あの、それに関わるあの、 エネルギー電力必要になりますので、ま、 原子力の投資とかあのそういうもののって 結構金額がむという側面があるので、こう 従来の考え方からすると、ま、それはあり えないんじゃないかというようなことが ですね、あの、技術確信の中で、あの、次 のトップを取っていく という意識の中では、あの、競い合う形でそのぐらいの多額の投資をするという判断も、あの、一方であり得るのかもしれないと思います。 はい。まあ、でも、あの、いくらデータセンター作っても 6000 億ドルっていうのは、ま、ちょっとあの、多分桁が違うかなっていう感じもしなく、 あと、ま、結構日本は、ま、真面目にあの、こう覚え書き作りましたのでね、あの、帰ってちょっとあ、そこにから拘速されてしまう部分もあって、ま、あの、ま、難しいことは間違いない。 と思います。 はい。え、それではちょっと神先生にもお伺いしたいんですけれども、ま、先ほどあのランドパワーに転下した、まあ、米国という、ま、こういうお話があって、これはあの非常に、ま、おっしゃる通りだなと思うところもありありつつもですね、このランドパワーになる国っていうのは基本的にこの派遣になれない、なりにくいっていう格をつんじゃないかと。 ま、歴史的に見ても、ま、例えばスペイン であれ、オランダであれ、イギリスであれ 、やっぱり派遣国家というのはCパワーで あるっていうのがま通常であって、で、 そのCパワーからランドパワーにこの シフトしていくアメリカっていうのは、ま 、派遣国家としての地位を降りているって いう、そういう側面としても捉えることが できるのかっていう質問と、同時に先ほど のランドパワーの例で、ま、ロシア、中国 、ドイツっていうのが並んでたんです じゃ、中国はこれから、ま、よくこの、ま 、アメリカとの派遣競争っていう観点で ライバルであるという風に言われるわけ ですけれども、じゃ、中国はランドパワー 的な行動ビアをする限り、あの、派遣国家 にはならないっていう風に考えても よろしいのかどうかっていうこの2点に ついてちょっとお伺いできればと思います 。はい。あの、これロバートギルピンって いう人が、あの、ま、昔、え、国際政治学 の非常に重厚な本を書いていて、その特に この帝国を維持するコストに、え、直あの 、着目しながらその派遣維持というものが いかに難しいかっていうことで、で、世界 の派遣国を見てみるとそのずっと昔の モンゴル帝国を除くとほとんどの派遣国 っていうのはCパワーなんですよね。ね、 オランダにしろ、イギリスにしろ、 アメリカにしろということなんですけれど も、その前提となっているのは、やはり その支配した地域をできるだけこう自立的 な力をあの重視しながら派遣安定のコスト というものを長続きさせるということが あって、で、じゃあランドパワーなぜでき ないかというと、やはりこの上位下脱的な そのガバナンスの仕組みを周辺国から同円 的に増やすコストが発見維持のコストが実 はあの、まま、なんかこう発見から得 られるベネビットよりも上回ってしまうっ ていうのが結構大きなあのポイントで、だ からこのイギリスがなぜ発見を失ったかと いう時にあの重要だったのはやはりその 植民地、特にこの、え、インドとかですね 、ああいったところのコストを重んで しまったということが大きいということで いくと、あの、え、国境接している国から 同園的に広がっていって派遣に至るという 道はものすごく難しいというのが世界史的 な教訓ではあのあるということだと思い ます。で、中国は今何をしようとしている かというと、基本的にあの、ま、人類運命 共同体という非常に大きなコンセプトを 掲げながら、ま、グローバルイニシアチブ 4つのイニシアティブというのを掲げて、 ま、安全保障、え、開発、え、そして文明 、そして9月1日からそれにガバランスが 加わるというあのことなんですけれども、 ま、それを通じて、ま、中国があの徐々に この国際公共剤の提供者、え、としての 地位を獲得しつつ、え、その影響力を、え 、拡大していくということを念頭に置い てるんですけれども、ま、それがじゃあ 鬼軸通貨を担うとか国際貿易を最終的な その過手として連打をブラストリゾートし てとして支えるとか中国に不利になったと してもその秩序維持のコストを払うみたい なところまで行くのかというとそれは なかなか見えないということなんだと、え 、思うんですね。ま、結論から言うと、 やはりアメリカが作ったシステムというの は世界史的にも極めて、え、その実はその 末長く重要視されるものであったと。え、 多くの国が自由な形で関わるという点では 重要だということなんですけれども、え、 それを代替するということがいかにこう 難しいかというのは改めて、え、今世界が 感じているということだと思います。 はい。ありがとうございます。ま、あの、 先ほどの伊藤先生の話の中でもうやっぱり このドルの話があったりとか、やっぱり もうアメリカがこの派遣を、ま、降りてい るっていう側面はありつつもそれでも やっぱりアメリカが作ったこの国際秩序の システムムっていうものはそう簡単には 壊れないし、アメリカもそう簡単には 降りれないという状況にもあって、で、 それをこう、まあ、一部、ま、あの、 トランプ政権は武器として使う。ま、これ は自由貿易もそうですけれども、ま、その 急自分、ま、アメリカが作ってきたこの システムを、ま、若干壊す形ででもその いろんなこう補助システムって言うん でしょうかね。え、これはこの継続しつつ こうある程度このまそれをこうなん、 なんて言うんですかね。を派遣で自分たち がこのかけたコスト分を取り戻そうと 要するにペイバックしろというような、ま 、そういうこのモードになってるんでは ないかなっていう、ま、状況なんだろうな という風に思いますと同時にあの、ま、 しばしば言われるその米中の対立っていう ものがこう派遣を争う対立ではないんじゃ ないかっていうところも今のお話ちょっと 示唆されることかなという風に思いました 。えっと、そうしたら、あの、まだまだ 聞きたいことはたくさんあるので、えっと 、改めてまた、あの、底先生に、あの、お 伺いしたいんですけれども、あの、中国が 、ま、比較的最近出したこの寝出生産力 っていう言葉ですね。ちょっとややあの 言葉としてもなんかやあの 何を言ってるのかよくわからないっていう 感じのするものなんですがま、ま、ハイ テク部門においてアメリカとこう競争する とで中国ま今あの不動産不教も含めて中国 の経済っていうのはま、必ずしもかつての ようなこう高度経済成長の局面にあるわけ ではないんですけれどもやっぱりま中国は それでもなおあの非常に今このえ大きな 人口があって、で、大卒でもこの、え、 就職が難しいで、ま、やっぱりこうなんて 言うんですかね、え、こう非常にこう雇用 の部分で、え、ま、いろんな問題が起きて いると。で、こういう時に、ま、この寝出 生産力って言われるような、やっぱりこう 高度なハイテを育てるっていうことは、ま 、言ってしまえば高度な能力、スキルを 持ってる人たちにとってみると非常に、ま 、あの、チャンスだろうけれども、逆に 言うとこう今雇用がどんどんま、失業は 増えている。この特に弱年出業は非常に 大きい中で こうしたあのスキルを必要とするような ところに、ま、入れる人しか入れない。 多くの人たちはその弾き出されてしまう。 そんなこの産業政策をやっているってことは果たしてこうなんて言うんですか?中国のためになるのかというか、その中国の、え、この雇用に、え、おいてプラスになってんのかっていうところはすごい私疑問があるんですけれども、ちょっとこの辺について伺えますか? あ、はい。え、あの、今、あの、おっしゃったことは、あの、中国経済を理解する、あの、大変重要なポイント、であるという風に私も認識しております。 ま、一方ではですね、寝生産力など、ま、 先端産業において、あの、技術進法があの 、日進している、え、状況であります。え 、他方ではですね、あの、不動産バブルが 崩壊しまして、え、内重が低明してまして 、あの、え、若者中心に出業率も、あの、 高まってきています。ま、この一見矛盾し た状況をどのように理解するべきか、え、 ま、いくつかあのポイントが、え、あり ます。え、大前提はあの、ま、中国政府が 実施した産業政策は、あの、他の国のよう に、ま、生産性の向上という、ま、比較的 単純な目標に置いていないという点をまず 理解していただきたいですね。あの、その 経済合理性とか生産性の向上よりも、ま、 むしろその大米競争、え、という前提で、 あま形づえられてきているのではないかと いう風に思います。え、ま、これはですね 、あの、2つの側面があります。ま、1つ は、え、ま、先生もおっしゃっていた、 あの、戦略的あの不可欠性を作ることです ね。あの、アメリ、先端技術において アメリカに、ま、依存しないために、あの 、独自の、え、研究開発を進める、え、ま 、あの、人口知能もそうですし、反動体も 、ええ、そうですけれども、ま、あの、 戦略的、え、不覚性を、あの、しっかり 大国として持っていくというのが、ま、1 つの、え、側面でございます。で、2つ目 はですね、えっと、あの、え、なん、な、 何と言いますでしょうか?ああ、あの、 アメリカの経験、アメリカの教訓を しっかりあの、念頭に置いている点も全 あの重要です。ま、つまりアメリカはあの 生産性の向上、え、経済合理性を求める ためにですね、あの徹底したあの アウトソーシングゴグローバル valリューチェーンの戦略を取って しまったんですが、ま、そのことによって 産業国動化が、え、生じてしまって、あの 、ま、能力の流出能力の弱体化という点で は、あの、それが中国にとって、あの、 非常に大きな教訓に、あの、見えてしまい ます。そのためにですね、あの利益の追求 よりもまず、あの能力を、え、形成して 構築してそれを維持していくということが 重要だと。そのように多分中国政府が、え 、考えているわけです。ま、実際にですね 、最近あの非常に多くの実証研究が出て まして、ま、補助金とか中国政府による、 ま、あの政府インド基金などはほとんど 生産性な、え、向上とあの間であの ポジティブな因果関係があの見い出せない という結果がはっきりと出ています。です ので、やっぱりあの、その生産性を 乗り越えた視点が重要であると。最後に 申し上げたいのはですね、おそらく中国 政府の頭の中には、あの、1990年代の シリコンバレーの対当の経験があります。 先端分野で、あの、最新の、え、技術進法 の、え、流れに乗り遅れないでAGI、え 、汎用的人口知能の開発に成功することに よって、ま、一気に、ま、中国の経済構造 を変えていく、ま、そういうような、ま、 野的な、え、目標を持っているのかもしれ ないですね。はい。はい、ありがとう ございます。辺、あの、またなるほどと 思わせるお話で、ま、アメリカがアメリカ の経験からこう教訓を学んでい るっていうのは、ま、その通りかなという 風に思ってまして、ま、やっぱりアメリカ の最大の今弱みはこう製造業が失われて いること、ま、特に、ま、やっぱりこの 経済的な成長が進んでいくと当然ながら やっぱり生産コストが上がっていくので、 ま、それによってですね、ま、あの、付加 価値の低い産業っていうのはこう外に出て いくっていうのは、ま、一応のなんという か合理性というか、合理的に説明できる ことなんですけれども、ただま、それを こう極度に進めてしまったゆえにアメリカ はやっぱりこの、ま、製造業、ま、特に 造戦ですとか鉄鉱ですとかそういった ところで、ま、競争力を失ったということ が、ま、中国はすごく認識してい るっていうのは非常にこれやっぱり興味 深いところでありながら同時にですね、ま 、その生産性の問題と絡めて言うと、今 やっぱり中国で起きてる加藤競争、ま、加 過剰生産ですね、ま、オーバー キャパシティとよく英語では言言われます が、この過剰に生産をして、まあ言って しまえばもう値下げ競争をやる、ま、よく あの打ち巻きみたいなような表現で説明さ れますけれども、こうしたやっぱりこの、 ま、利益率を削ってですね、この加藤競争 が進んで、それによって、ま、等が、ま、 非常にこの激しいこの市場の競争が、ま、 多くの企業を達してっていうここに、ま、 今まだ中国が非常に元気でその、ま、何度 会社を潰してもまた立ち上がる人たちが いるから、あの、なんとかなってるとは 思うんですけれども、他方でやっぱりそう いうこう生産性を超えたですね、え、こう やや過剰な競争だとかってやってるとこも やっぱり製造業の裾のこうどんどんあの ような結果になるんかという風にも思うん ですが、この過剰の話はあのご指定の 通り過剰の結果今中国の生続において、ま 、内巻きか英語で言うと インボリューションと呼ばれる現象が落ち ているんですね。あの、生産規模は伸びて ばかりいるんですけれども、えっと、生産 性が上がらない、ええ、実質的な、え、 実技術進歩を伴わない現象が、え、承知 できています。で、この点、あの、ま、 あの、まず背景から説明しますと、これは 中国の中央政府が意当的に、え、産業政策 として推奨した結果というよりもですね、 あの、地域競争の結果です。中国では、 あの産業政策は地方政府によって作られ ますが、これを実行するのが地方政府です 。地方政府は独自の、え、先端産業を持ち たい。そのために優一を行う、補助金合線 を展開する。その結果、どの地域でもあの 巨大な生産能力が発生してしまう。え、ま 、せ、司法政府の、え、過な介入によって 過剰生産が生じてしまったという、え、点 をまず申し上げたいです。で、次にですね 、あの、中国政府としては、あの、この点 を、あの、最近非常に強く意識しまして、 ま、様々な、え、手立てを、あの、打つ ようになりました。ま、最も重要な政策は ですね、あの、地方政府に対して、あの、 特定の企業を誘致するために補助金を、え 、提止、あ、あの、出すこと、提供する ことは、あの、制度的に禁止すると、え、 そのことによって行政に歯止めをかけると 、ま、え、そのような政策が散出されて ます。ま、さらにですね、企業側としては 、あの、国内の過剰生産で、あの、 ちょっと手も系を維持していくのが難しく なってますので、だとすれば、あの、海外 に出ていくしかないと。え、私たち、あの 、ジェトロは、あの、え、ま、世界各国の 、あの、対日投資の窓口になってますが、 最近はあの、中国の企業による西投資の ブームが実は発生しています。で、なぜ 日本に出てくるのか、ま、あの、え、 トランプ関税とか、ま、ベチ対立という、 え、原因に触れたあの企業さんもあるこ ありながら実は最も多くの企業の方は、 あの、その内巻きから出ために加藤競争 から脱出していくために海外に出ていく しかないということを、あの、申し上げ、 口を揃えて申し上げている状況でござい ます。 はい、ありがとうございます。 えっと、そうしましたら、ま、あの、伊藤先生の話もまた非常にあの、聞きたいことはまたくさんあるんですが、あの、最後の方にご紹介されたマリオドラギー、ま、元イタリア大使、あ、イタリア首相の はい。 あの話の中で、ま、あの経済規模が知性学的影響力と国際貿易関係における有意性をもたらすとの EUへの幻想が消え去った年として 2500、え、25 年は記憶されると新たな統合の形を目指さなければならないっていう、ま、こういうところはあの引用されてお話をされてまして、私もこれあの聞いた時このままドラギ術っていうかドラギ公園ってすごくま彼はあのドラギレ ポートっていうのも最近出したりして、ま 、非常にこう、なんて言うんですかね、 EUの、ま、今のあり方に対する、ま、 建設的批判というか、ま、もっとやれる ことがあるはずだという、こういうことを 、あの、すごくあの、なんていうか、率直 に述べている、ま、そういう人だと思うん ですけれども、この なんて言うんですかね、EUがじゃあ次に 本当にどこに向かっていくのか、その新た な統合の形って何なのかと。はい。 防衛3.5+1.5 っていうこういうのがあるわけですけれども、ただま必しも EU とはとは違う話だと思いますし、ま、あの先ほどの、ま、地形学っていう言葉で言うとやっぱりこう、あの、 EU ってやっぱりこうパワーとして持てる部分っていうのもすごい限られてるんじゃないかと思うんですが、 ちょっとこ その新たにこうドラギが言うようなこう向かっていくべき方向ってどんな方向があるという風に思われますか? はい。あのおそらくですね、これ重要な今の局面を乗り切るために鍵になるのはやはりあの金融資本市場の共感の部分に私はあるのではないかなと思うんですね。 これ、あの、ま、ドラギーレポートの中で も、ま、1つのあの柱として出てきている んですけれど、あのヨーロッパは結局こう 非常に豊富な貯蓄があるんだけれど 回らない仕組みになっていて、で、なぜ 回らないかと言うと、ま、あの結局、ま、 より魅力的な投資先、投資商品が、ま、 アメリカにあるからということであって、 ま、そういう意味であの経済成長自体も あの上げるような色々なあの政策をし なければいけないということもあるんです けれどの金融市場の機能を損ねている1つ の理由としてやはりあの色々な規制によっ て結局のところ単一市場になってない問題 というのがあります。で、そういう意味で は、あの、ま、そういうこう規制によって 分断されている部分みたいなところを極力 取り払う形で、ま、効率的な金融市場を 作るという問題は、あの、もう長年これ まで言われてきたんですけれど、結局実現 、政治的な意思が伴わずに実現してきて ないと。ただ、あの、ま、おそらくやる べきことの1丁目、1番知的なことでは ないかなという風に私は思っています。で 、もちろんですね、あの、金融資資本市場 の強化の中では、あの、それこそこう共通 国際市場みたいなものを作るということと か、あの、ま、財政のより統合度を上げて 、ま、共通機みたいなものを作るみたいな 話も、あの、これもやはり、あの、 ヨーロッパ全体として必要なあの戦略的な 分野に優先的に投資資金を配分していくと いうことを実現する大事なんですけれど、 ま、なかなかそれあの、非非常に大きな あの元々理害対率があったあの領域である 上に今の政治状況ではなかなかあのその話 を推進するということは難しいので私とし てはその比較的こう一般的な関心はそれ ほど高くがない金融規制の緩和みたいな ところからですね あの今の実情にあったでもあの現状打開 しる打開策ではないかなと思います。はい 。ありがとうございます。あの、残りが もう10分を切ってしまいましたので、 えっと、皆様から頂いたですね、あの、 質問について、あの、お答えいただければ という風に思っております。で、まず神 さんからですけれども、えっと、トランプ 2.0に伴い、残念ながら世界的に ポピュリズムが力を有し、日本においても そのような傾向を感じている。自国優先 主義、ポピュリズム肺外主義、反、え、 中東太陽、ウクライナ対応における欧米の 特に米の配の中で日本は今後どのような 政策外交方針を持つべきでしょうかという 、ま、ご質問ですが色々あのテーマは 詰まってますが、あのお答えになれる範囲 で はい。の、ま、とても複雑なこれ問題なん ですけれども、この世界、特に欧米証国、 グロバルサスもそうなんですけれども、 ポピュリズムの対当は必ずしもトランプ 2.0が主要員とは私考えてない、え、 ですよね。で、あの、ポピュリズム、ま、 短期的利益を中心とする利益における政治 の優先順位がそこ集中してそういう方が 選ばれる現象で、あの、我慢してでも戦略 的な目的を達成しようという政治合意が 達成できないような政治状況みたいな ちょっとやあの、あの、賢まった定義なん ですけれども、なぜ生じるかって多分3つ か4つぐらい要因があって、1つやっぱり このグローバリズムから取り残された感 っていうのがものすごくその中で特にその 、え、儲かってる人はいるのに自分たちの 所得中央地質審議みたいなのが伸びない みたいなことをなんかこう外部因に転下 する衝動っていうのがあの結構ポビリズム にとっての1番大きな原因になってそれが 多くの先進国で生じやすくなってい るっていうのがあのこれが大きい要因だと 思います。で、2つ目にこのやはり移民の 問題、え、そしてその自らの アイデンティティがその移民の増加によっ て脅やかされているという感覚も ポピュリズムの非常に大きなあの同員に なってるということと、ま、さらに言うと そのエリート支配とか既存の制度が必ずし も自分たちの生活や安全を構造するために あの役立たないという不審感えということ と、え、そのエネイブラーとしてのSNS ですよね。で、この4つが掛け算になると ポビュリズムっていうのはものすごくこう 生じやすくなるということ、え、だと思い ます。で、多くの国にとってはこの4条件 がすごく揃いやすくなっていて、で、日本 もその例外ではない状態が起きつつあると いうのが今の状況だと思います。で、あの 、当然この 軽係数とか、あの、上位20、20との その差というものが、あの、どういう風に こう広がっていくのかという、あの、見方 もあるし、それとやっぱりインフレですよ ねによってその実質が増えないみたいな 感覚を多くの人が持つと、え、やっぱり こう不満が高まると。で、今インバウンド もそうですけれども、日本におけるあの 在留外国人数もあの増えていくとですね、 その、え、特に社会において移民の、え、 率が10%ぐらいを超えてくるようになる と、ま、結構生地としての人の不満という のは高まりやすくなるという、こういう 研究はあの、あって、日本も、ま、多くの 、え、都市部、自治体、え、特にその工場 が多い地域とかで、ま、そういった現象が もう起きやすくなるので、え、前回のその 山陰戦に見られた、あの、ま、ある、ええ 、政党があの伸びたという現象にはそう いったポピュリズムのその、え、根があの あるんだろうという風に思います。で、ど どうしていけばいいかって、ま、あの、 30秒ぐらいで、あの、述べるとそんな 簡単なあの、ソリューションはないんです けれども、やはりその多くのこの格差とか あるいは人々のこの、え、ま、あの、 いわゆるこの安定不安の解消とか、あとは その外国人の共存みたいな話で、やはり この社会独特のナラティブを作っていく 努力っていうのはものすごく大事だと思っ ておりまして、で、そしてその政治もまた その短期的な利益を求めるだけではなく 長期に向かって何を我慢し、何を獲得する かというこの、えっと、社会的な合意の 形成みたいなところがポピュリズムを 乗り越えていくための、え、おそらくこう 処方戦ということになるんだろうという風 に思いますけども、そのためには政治的な 安定性が間違いなく不可欠ということなの で、え、ポピュリズムは政治的な不安定の 中に忍び寄ってきますから、ま、それが あの、え、どうなるのかというところが 日本の課題ではないかと思います。はい。 ありがとうございます。 えっと、そうしましたらまだあとちょっとだけ時間があるので、え、伊藤先生にあのご質問で、 え、完税政策は米国雇用にマイナスの効果だと思う。 結局トランプの目的である米国雇用は守られないのではないかっていうご質問いただいてるんですが、この点について あの、ま、これはですね、あの、ま、ちょっと複雑な部分がありましてというのは、あの、トランプ政権のやってる政策っていろんなあの政策がありますので、完全政策だけではないと。で、実はあの労働は今あの不足の方がどちらかというと問題になってる。 これあの移民の規制があの強化されてると いうことで結局あの雇用が減少している 主な要因もこの必ずしも完税政策ではなく てあの供給の制約の方から来てるという ことだと思います。で、それからあの完税 事態がですね、あのこれを向上化していく ということが目的というよりは、ま、 ディールを引き出すことが目的であって、 で、ディールの中には先ほどのこう話題に なった投資の誘致みたいなことも含まれ てるということを考えると、あの、必ず しもこう雇用にマイナスという風には、 あの、言いきれないんだろうと思います。 ただ、あの、先ほどのこう、中国のお話で もあったところなんですが、じゃ、こう 誘致した、誘致されて、ま、投資が行われ た、そこで生まれる雇用というのがその、 ま、マが派が求める雇用の質のものなのか という問題は、ま、ベッド、あの、あるか なと思います。はい、ありがとうござい ます。まだまだ議論はつきないところでは ありますけれども、あのこの、ま、 トランプ関税、またあの知性学的、地形学 的なごっていうのは、ま、これからも続き ますし、またあの我々が、ま、見たことも 聞いたこともないようなことをトランプ やり始める可能性もあってですね、え、 これからもまだまだあの目が離せないと いうか余談を許さない状況であります けれども、こんな中でですね、ま、あの、 え、日本がどうやってこの競っていくのか 、ま、あの、今日色々なあの資産にお話を 、ま、伺わせていただけたいただけたかと 思います。あの、是非ですね、え、この、 まあ、このウェビナーを、ま、1つの糧に して、え、今後、あの、皆様の、え、この ビジネス、また、あ、この学業に、え、 何かお役に立てれば、あの、妨害の喜びで ございます。ということで、あの、この辺 で、え、マコ事務局にお渡ししたいと思い ます。え、鈴木先生、底先生、伊藤先生、 え、神登壇誠にありがとうございました。 え、ご視聴くださいました皆様には事前に 登録していただいたメールアドレスに アンケートのお願いをお送りしています。 お忙しいところ恐れ入りますがアンケート へのご協力をお願いいたします。え、次回 の国際情勢ウェビナーは決定次第、え、当 財団メンバーズや、え、フォロワーの皆様 にはメールでお知らせし、え、等また 当財団ホームページに掲載いたします。え 、なお10月3日金曜日10時より ウェビナーAIがバランスの最前線を開催 いたします。え、それでは本日の ウェビナーを終了いたします。ありがとう ございました。

<プログラム>

1. 3:12 – プログラム説明、スピーカー自己紹介 (事務局)

2. 4:36 – 趣旨説明 (鈴木一人氏)

3. 11:29 – プレゼンテーション (丁可氏)

4. 30:39 – プレゼンテーション (伊藤さゆり氏)

5. 51:56 – プレゼンテーション (神保謙氏)

6. 1:10:03 – プレゼンテーション (鈴木一人氏)

7. 1:27:58 – ディスカッション・事前質問に基づくQ&A

8. 1:27:58 – 閉会

<内容>

米国のトランプ大統領は、関税政策をてこに強気な貿易交渉を展開しています。通商と安全保障を結びつけ同盟国にも容赦なく取引を迫る姿勢は、米国の新たな交渉戦略の形を浮き彫りにするものです。過度な中国依存を見直し、重要物資の調達先を国内や同盟国へと切り替えてきた国々は、いまその相互依存を武器に米国から厳しい要求を受ける状況にあります。

他方で、米国も自らの脆弱性を突きつけられています。対中交渉は膠着し、中国によるレアアースなどの輸出規制を前に、半導体分野では譲歩を余儀なくされました。すでに合意に至った国々も今後は米国を経済安全保障上の“リスク”と見なし、自国の脆弱性を補強しつつ、制度的・経済的な手段の構築に向かうことが予想されます。

トランプ政権の「パワー」は、どれほどの効力を持つのでしょうか。国家主導で産業を動かせる中国に対し、市場原理に基づく米国がどこまで産業界を統制できるか問われます。そもそも、このパワーは同盟国や友好国が米国に与えてきた影響力の賜物とも言え、各国が米国以外の市場を模索し、自国の経済安保体制を強化するなかで変容していく可能性もあります。

本ウェビナーでは、トランプ2.0が経済安全保障に与える影響について、米中交渉の攻防や各国の戦略への波及という観点から読み解きます。そのうえで、日本が取るべき戦略の方向性について考察します。

パネリストには、経済安全保障研究の第一人者である東京大学教授の鈴木一人氏(モデレーター)、中国の産業政策をハイテク分野から研究するジェトロ・アジア経済研究所主任研究員の丁可氏、欧州の経済・金融政策に精通するニッセイ基礎研究所常務理事の伊藤さゆり氏、アジア太平洋の安全保障や日本の外交・防衛政策を熟知し多角的に分析する慶應義塾大学教授の神保謙氏を迎えます。

<開催概要/講師略歴>

https://www.cfiec.jp/activities/webinar-2025-09-26/

<講演資料>

公開終了

※ お申込みいただいた方のみ、期間限定で共有しております。

※ 2025年10月2日に公開終了しました。

※ 個別のお問い合わせは承っておりません。恐れ入りますがご了承ください。

<アーカイブ公開期限>

2026年3月26日まで(予定)

———————–

※ 次回のCFIECウェビナーにご関心のある方は、以下のPeatixアカウントをフォローしていただきますと、次回の開催内容が決定次第、告知が届きますので、是非ご登録ください。

https://peatix.com/group/8592861