【戦後80年特別企画〜先﨑彰容×落合陽一】戦後80年の歩みを分析し日本が進む道を展望する 先﨑彰容×落合陽一 2025/8/12放送<後編>

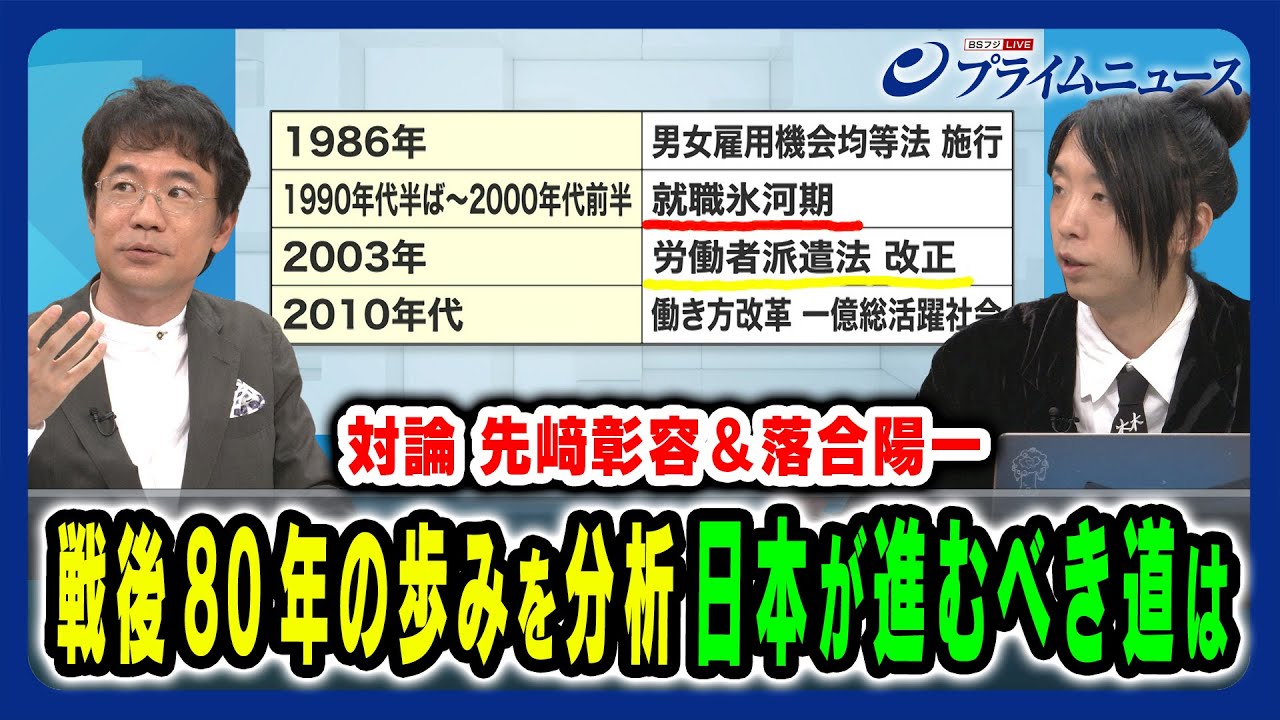

ここからは日本人の働き方やライフ スタイルの変化について伺っていきます。 政府が行ってきた日本人の働き方に関する 政策や雇用環境などをまとめております。 ま、月さん、ま、このように 1986 年から男女雇用機会均等法施行されたりなの、この日本人の働き方、ライフスタイル変化してきましたが、これどのようにご覧になりますか? ま、あの、2 番目に就職河機ってありまして、ま、私が絶賛その世代なんですけれども、そこっていうのは福沢幸の言葉で言うと、要するに一心にして、つまり 1回の人生において爆末と文明会って 2 つを見たじゃないですけれども、やっぱり 2 つの世界のちょうど駅にあるんですよね。 おうん。で、ここの2003年になると、 その労働者派遣法改正ってありますけど、 確か2000年だったと思うんだけど、大 規模交理店舗法っていうのが確かあの改正 だか廃止だかされて、ま、要はですね、 これも要するにアメリカ型の大型店舗、え 、高外に作ってそこに車で乗り付けてこう そこで1日過ごすみたいなライフスタイル とかね、そういうのとこう連動して 2000年代日本の国の形が大きく変わっ てったとこなんですよ。で、これが何が 大事かって言うと、要するにこの製造業に まで、あの、雇用切りというか非正規労働 者っていうのをこう認めていくのは 2000年代と同時にそれからその町を出 たところの商店街っていうのではなくって 、そうじゃないところで、あの、私たちが 週末を過ごすっていうライフスタイルに 作ってったのも2000年代なんですね。 おそらく20 代のですね、前半の方なんていうのはそこのところで人生を送ってるので、そもそもそういう社会の変化が起きたってこと自体は知らないと思うんですけれども、だ、そういう意味で言うとその 2000年代に入ると1 つは雇用における派遣切りみたいな現在でいうところの非正規雇用の方が増えてったっていう社会構造。それから何週末の日本人のライフスタイルっていうのが変わってったってのがあるんです。うん。 で、え、ここからあのシャッター街と言わ れるね、いわゆるこう商店街が衰退してい くっていうことが生じる。で、これが何が 問題かって言うとですね、例えばそういっ たショッピングモールみたいなところでお 金を落とすとその落としたお金は地方で 落としても全部中央の本社に吸い上げ られるわけです。地元に落ちないんですね 。ところが地元の商店街で1万円を使って 洋服を買ったところ、あの儲けが1万円 ありましたと。したらそこの洋服屋さんて いうのは近くの居酒屋に行って夜1杯 引っかけて5000円使いましたと。その 儲かった居酒屋っていうのは違うところに 行って子供におもちゃを買ってあげまし たっていう風にあの地方で経済が循環する んですよ。これがあの中央に吸い取られて しまったことによって地方のまま衰退に つがってしまったとも言えるのでまそう いうことが大体この年票で言うとあれです よね。戦後80年のうちのここ340 年ぐらいうん。 を雇用とか見た場合ってことになるんじゃないですかね。 ま、確かに故郷納税はそのカウンターパンチなわけですから。そうですね。 はい。 で、ただま後でも戦前戦後で我々の労働時間が変わったかっていうと、我々の予価時間って通勤は昔から長かったんで、 ま、精変わって1.5時間1 日の労働時間が増えたか増えてないかだと思う。 思ってか、あの、論文的にはそうだと思う んですけども、ただその上でやっぱり、 あの、えっと、大きく変わってきたとする なら、ま、人口減現象カーブに入ってき たってのは1個大きいなっていうのとで、 男女雇用機会等法が施工された以降、ま、 もちろんあの、男女雇用機会日本まだ全然 平等じゃないので、平等じゃないですか、 ああ、管理職の比率も全然良くないので、 もった除況機会を、え、等しくすべきだと 思うんですけど、だその上で、えっと、 人工減現象という観点では、ま、少子化が 進んでいくっていうの は、ま、あの、どの国でも起こっていることではある。つまりあの男女は自由な働き方をしていて、女性の社会進出が非常に増えると、ま、こ、あの、え、主正率が低下しがちというのは、ま、あると思うんですよ。ま、もちろんそれを政策によって書いた国もあったりはするんですけども、え、主税率を上げるって意味では。 [音楽] うん。 ただその上で考えると、ま、我々の国のライフスタイルっていうのは、え、ま、大きくこう 4回変わってきて、で、ポストコロナで 1 回多分大きく変わったことは多分あの時間の時間が全然変わってなかったところがポストコロナで一気に 3 時間ぐらいガラっと変わって、で、それが今戻ってきて、あの、人の過ごし方の時間っていうのは多分明治機と比べて 100 年ぶりぐらいにドラマスティック、ドラマティックに買たのはコの中だったと思うんです。 うん。はい。で、で、今もう1回変わりと してのは多分AIで、AIによって労働の 仕方多分変わってくるんですけど、ただ その上であの日本風のメンバーシップ型 雇用があるじゃないですか。ま、要は社員 になって最初から育ててでジョブ型雇用が あって、で、派遣で増えたのはジョブ型 雇用だと思うんですけど、で、今アメリカ のジョブ型雇用型マーケットどうなってる かったらAIによってめちゃくちゃ レイオフが進んでるわけですよね。ま、別 にAIでやるからジョブがこのもそもそも 言わないよね。 でもうちの国で起こってることは別に AI によってジョブが切られるとそんなに多くは起こっていないわけですよ。 これはなぜか言ったらメンバーシップ型においては AI がある時にどうこの労働状態をあの違った仕事を生み出すことによって変えてかないといけないかってことをやってだから我々の国は多分そんな観点では何着陸するはずなんですけど それをハードな着陸する国が他にいっぱい欧米で出てくるはずです。 そうなってくると、あの、正常不安にはかなり繋がるはずなので、それを我々は、えっと、対岸から、えっと、どうやってこれを我々の国で起こさないかってことを考えないといけないっていうのは今の、え、タイミングポイントかなと思います。 うん。あの、アメリカでは確かにそのハーバードの MBA 出た人がなかなか就職できないような状況に労働者に対するジョブ採用が起こらないってことなので、 そうするとあの権力構造をじてきてきてきたアカデミックなシステムっていうのが一旦壊れ始めているてことなんですよね。 うん。さんは、その現在ですね、今の日本人の働き方だったりとか、その仕事感みたいなものっていうのはどういう風に捉えていますか? 仕事感っていうと、でも我々の国って労働っていうのは汗水晴らして楽しいことの 1つじゃないですか? でもAI と退避した時に西洋文明における労働っていうのは悪やバツだと思うんですよね。 うん。うん。 で、それとは結構ないがあると私は思いますけど。 あ、千崎さんはいかがですか? その今落合さんが言ったことで日本人って汗垂たらして働くことが楽しいことだっていう話がありましたけどこれ 1980年代に日本が第 2 位の経済大国で凄まじく反動体とかも伸びた時にアメリカで日本一出論っていうことが言われたんですね。要するに日本叩きですよ。 で、その時にある学者がアメリカの学者が言っていたことなんだけれども日本人っていうのは自分たちの生活が全く豊かになっていないにもかわらず猛烈な勢いで働いて第 2 の経済大国になってるあの人たちのようことがよく理解できんっていう風に言ってるんですよね。 そこにはもしかしたら今言ったようにもはや宗教的なとこにまで入ってくような彼らにとって労働はバツなんだけど我々は働くということそのものが自己目的化していてそうそれであんまり美味しいご飯が食べられないとか小さな家に住んでるんだけどなんでそんなに経済大国を目指してのかが欧米から見たら意味不明っていうそういうことだったのかもしれません だからそういうことをね言われて日本バッシングされたの でだけどえっとこの前ね小林高幸さんがどこかこのプライムニュースでかなおっしゃってたのか忘 れてしまいましたけれども、この 80 年代の日本叩きっていうのは日本には叩きえのある国だったんですよ。 うん。うん。うん。 ところが今度の関税政策における日本叩きっていうのはやっぱり 80 年代のを見る影もないような形でね、こう日本側がいろんなことを飲まされたりとかしてるのがじたる思いだってことを小林早さんが言ってたと思うんですけれども、そのことでちょっと僕があの第 2 番目として言いたいことは先ほど来合さんが人口現象のフェーズに入ってるって言ったじゃないですか。 こういう時代において日本がどういう筋をっていう話になった時に例えば何 3 割ぐらい人口が減少するかもしれない。長期的に見た時はと一体この時どうすんだって言ったら子の力を高めるしかないって言ってやっぱり教育の話をする人が私の知り合いの方とかでも多いんですね。経営者のトップの方とかでも。 で、ここのところをちょっとだけ深掘りする必要性があって、この力を高めましょうと。 そして日本人の教育をちゃんとしましょうっていうのはスポーツ業界においてはすでに成功事例があるわけですね。今の 30歳前後大谷翔平さんという人が 1 番分かりやすいあいう天才が出てくる。そうじゃなくて卓球においてもバトミントンにおいても天才たちが水泳においても次々に出てきてるって意味でこの力を高めるってことには成功してるんです。 ただ公的なものとか政治的なことに興味がない。つまり国家に興味がない。 大谷翔平も何のかんの行ってもアメリカに行ってしまった。 そして今の日本人のエリート教育っていうのは場合によっては、ま、ちらほラですけれども、東大決ってハーバードに行ったとかそういうことがまだニュースになってるぐらい、ま、的なんだけれども、要するに自分の子供をエリートにするってことがイコールグローバル人材であり、それを下手をするとお茶さんがさっき笑いながら言っていたテクノリバタリアンの一角に自分がなるっていうことがうちの息子はこんなんですっていうことになってしまってるんですね。 うん。 ただ僕みたいなこうなんて言うんだろう?日本というかドメスティックな日本型の人間はそういうのに対して苛立っていてこの力を高めようとする時に今起きてることっていうのは一部の天才 100 人ぐらいの我が息子にものすごい投資してもう小学校中学校事件からやらしてそしてグローバルな人材になるかあるいはそこに出てきたように非正規労働者の人たちが増えちゃってるっていう風に真ん中ぐらい大体こうそこそこ高度な教育受けてそこそこ高度なことをこなせる人間が ある一定の数いいるっていうこうなんつうの中の上ぐらいのところを質を高め続けてきたのが日本だったのに今そこのところが内が頭しになって何人かのこの子の力が強くて確かにこうお金も稼げるしいいこともたくさんあるんでしょうけれどもその一方でそれに預かれない人達っていうのも増えてきちゃってるから社会全体の中に不満であるとか屈が高まっちゃうので僕はこの結構日本の偏差値教育っていうのは倍あのま々あるけれ もはいい部分もあって、やっぱりある一定の人たちをこうある人数大量に作れるっていうシステムとしては、あの、そこそこいいシステムなんじゃないかなと思ってる部分はあります。 千崎さんのお話の中でその偏差値教育というのがありましたが、お合いさんはその辺りどのよう察教育は僕平等だっていうのがずっと言ってるんですけど、 つまりペーパーテストって勉強すればできるっちゃできるじゃないですか。 ま、もちろん、あの、勉強できない環境にある子がいるとかそういったことはもちろんあるんですけど、じゃあるんで、必ず小平等やったら平等ではないんですが、比較的平等な方だと私は偏差値教育に関思ってて、 理由はなぜかというと、例えばじゃあ今あのさっき言ってたような、ま、グローバルテックリバタリアンになりそうなご家庭で勉強されてる方々が一体どんな受験勉強してるのかって言ったらスタンフォードに入るのにじゃあ有名なスタンホードの先生と共同論文がないといけないとか じゃあそういったようなワークショップをオーガナイズした経 とかがないと取ってくれないから、じゃあスタンホードやハバードの教授や MIT の教授に推薦上を書いてもらうようなサマーインターンであっちの研究室行って一緒に論文書できますかみたいなことをやってるわけですよ。ていうのに比べて参考書で勉強するだっていかに平等かです。 確かに親の経済力が でも経済力人的ネットワークの問題じゃないですか?それだって親があれあのハバードの教授みんな友達だからって言って言える親ならいいですよ。 ね、MIT の、あ、じゃ、うちの子供行きたがってるんで、宿泊先とか全部取ってビザもやるんで大丈夫ですってやれるのは、ま、僕の周りには結構いますけどでもその人たちじゃないじゃないですか。 それって全然違う。受験勉強の筋が全然違いますよね。 今日戦後80 年のざっくりで言うと高度経済成長期っていうのは大量生産だった大量企画の時代だったでしょ。偏差値もある意味それに適合的なんですよ。 もっと遡れば明治時代に国民国家を作って いくためにはある一定数の優秀な官僚とか ある一定数の国民に優秀になってもらわ なきゃいけない。このシステムね、この システム自体が今日言ってるけど崩れてき てるわけでしょ。政治の世界においては 一等支配だったのが多当化してで、だから 個人においては大体全員が偏差値教育で こう10人柄げになっていたのをもっと 1人1人ね、塾よりも個別指導教室の方が 流行っているように1人1人に丁寧にやっ て方がいいっていうことになってる。 で、それ自体は日本社会が柔らかくなっているし、ソフトになってるし、子供たち 1人1人に丁寧ですよ。 僕らの頃に比べても圧倒的に今の子供で丁寧に取り扱かれて私なんて小学校の頃何されたかよくもう覚えてないぐらいむちゃくちゃ埼玉県の地方の効立小学校で何やってたかつったらよくわかんないけどなんか でもびノび育てま超伸びノび育ってましたけれどもだからその時にもうちょっと勉強しといたらあのテクノリバタリアになってたのかもしれないんだけどもただ今言ったようにだけどそういうのって人脈であるとかお金でしょ で1 番悪いのはこっからが僕の言いたいことでそれを日本がそうしなきゃいけないと思って日本 に持ってきた場合だけどこれだけ緩やかで勝つ平等な社会なのでぜ高校時代に何をしましたかとか体験がねみんな同じような切り方の体験しかしてないんですよ。 文化祭で頑張りましたとかその程度のこと を評価基準にしてAO入手を異常に増やし て入ってきてもらった場合ただ単に歴史の こととか数学についてもあまり知らない けれどもアメリカに行ってその何あの なんかいい大学の教授と共同論文とかて いう体験それからなんか大自然の中に特別 な形で入っていたような体験そうじゃない 体験しかないコ部な人たちを体験で選んで いたら縮小再生 さんしか起きないじゃないですか。 ま、間違いなくそうなんですよ。 だから日本は日本なりのだからアメリカがそういうことで成功してんだったら日本は日本なりのシステムを作ってきたわ上で日本がじゃあそのこの力をつけるにはどうしたらいいかってどうやったら落ち合いさんが出てきたのかっていうことを調べてそのケースでやってくしかないじゃないですか。 て思うんだけどな。違う。 まあでも私はあの経済産業省の密当事業とかあとは各国の国際会議とかで論文発表したりとかあいうのに支えられてるんで日本型の教育システムの枠の外で教育されたりとかすることも結構人生多かったんですけど はい。そっか。 で、そうやって考えてきた時でも 1個問題だなと今思ってるのは、ま、 AI が出てきてな、賢いことってのが人間にとってどういう意味があるのかってなった時に初めてこの偏差型教育っていうものと、あの、どう対話していかないといけないのかっていうのは結構今出てきてる。 つまり、えっと、賢くて何かの処理能力が早いっていうのが市場価値として結構重要だったのが、ま、市場がそれを求めて亡くなった時に、じゃあ違った受験勉強や違った偏差値と同じような神話はどう形成されるのかってことを今ちゃんと考えないといけない。 ああ、 つまり数学が得意なのもちろん今でも素晴らしいことだし、あの、エンジニアが得意なのも、あの、歴史分かってのもそうなんですけど、それが、あの、答えは比較的補助みたいにサポートしてくれる時に、ま、覚える方の教育でもないよ。 その社会の中で例えばあの人は一信頼を得るってことができるのかっていうことを単純にコミュニケーションだけの問題に閉じないようにするにはどうしたらいいかっていうことが今多分あの教育制度を作る上では多分議論されてることだとは思います。 確かに。ま、大学入手もやはりその栄養 入手型がだんだんこう枠として増えている とかそういう方向性にあるのかなという 印象があったんですけど、その親の経済的 な環境だったりはその都市部と地方だっ たりというところの格差みたいなものも やはり考えてどう教育の方針を立てていく かっていうところだと まあ具体的な話に突っ込んでもあれなん ですけど23言いますと例えば大学も今 から30年前ぐらいかな要するにアメリカ の大学は 遊んでるようなところにあるからって言ってみんな大学が一度郊外に移転したんですよね。そこでゆっくり教育しましょうって。だけど結局のところそれはうまくいかなくてみんな日本の大学っていうのは大学でデビューしたいから都心にあった方がいいじゃんかって言って結局都会計したじゃんにも関わらずですよ。 にも関わらず確かあれだっけ?え、立明館アジア太平洋大学とかあ、あの合津の方で、あの秋田の国際共養大学とか全然違う形でむちゃくちゃ簡単に言うと地方にあるのに国際的な人も集めそこで触れて日本人がこう生き生きとしてるっていうこういう作り方があったわけじゃないですか。だからその はい。ま、つば台もそうですね。 ね。つばもそうですよね。だからそういう形でこうなんつうの日本なら日本なりの勝ち筋っていうのを自分たちでやっぱ物語を作っていかない。 と、ただ単に外に移転が流行ってるから移転すると痛い目に合うぞっていうそういうことです。 ま、そういう意味ではそのなんかこれまでの教育のこうあり方みたい、ま、ゆり教育をやったりやめたりなんとなくそこも軸が取れていないっていうような印象がどうしてもあるわけですよね。うん。 で、改めてその国を引っ張るような人材、なかなかその人材が今こう集まらないような価値観になりつつあるという話もありましたけども、やっぱり国を引っ張るような人材をどうやって育てていけばいいのか。ま、 国を引っ張るっていうか、僕はよく思ってることは なんかグローバルの人材っていうのはグローバルの人材を引っ張ってこれる人なんですよ。 うん。 だ、僕例えば研究者やってるじゃないですか。 じゃあ、あの、海外、海外で有名な AI 企業いっぱいあるんですけど、あそこの人代明日から日本で僕と一緒に研究するために働けますかっていう話を直接できるかどうかがグローバルデかどうかなんですよね。 はい。 これがすごく重要で、ま、だからそういう人が来るたに、ま、一緒にご飯食べたりの話したりして盛り上がってふと例えばその人がライフイベントがあった時に、あ、例えば子供生まれたとか結婚したとか例えばあとトランプが生まれたとかね、そういうことがあった時にあのこの国を選んでもられる瞬間にその人を引っ張ってこれれる人材であるかどうかがすごくあの問われてる。 それは自分が外に行って活躍するのもちろん重要なんだけど、あの、自分が外に行って活躍もしてるから、その人たちと話してこっち来てっていう時に来てもらえるってことが今の我々に求められてて、それは外に行ったっきり帰ってこない人を作るんじゃダメなんですよ。 はい。 外に行ってネットワークの中にいるから例えばじゃあ日本に遊びに来たら誰もがみんなそこであって話してじゃあどうなのっていうことがちゃんと交換できたりすることがすごく重要なんだけどそれをどう育組んでいくかをちゃんと科学技術政策としてはやってかないといけないんだがそこにが弱みが今はありますよね。 まだ国の政策としてもそこまではい。 そう、ここちょっと増やしてきて多分これからもっと増やしてくと思うんですけど、 それをかにしてやるか。 周りにそういう人材っていうのは生まれていますか? 生まれてきて、そのためのお金がほしつきそうだなぐらいです。あの国の予算としてね。 ここからはこれからの日本と日本人はどういった道を歩んでいくべきか伺っていきます。合さん、ズバリーの強みというのはどういったところですか? うん。やっぱ飯がうまいところじゃないですか?これでも結構重要だと思って重要です。 アルチャーが長くてご飯も美味しくてでなんかあの例えば天才と喋れる人を作るっていうのがすごい重要だと思うんですよ。 天才を天才を外に排出するじゃなくて天才と喋れる人を作って世界中の天才をこっちに呼んでこないといけないから。 そういった時に彼ら日本に来るとやっぱ日本は飯がうまい。本ん当シリコンバレーには食うものが何もない。ニューヨークで飯うまい飯なんて全然ない。日本の 10 倍ぐらいする。でも日本は飯がうまいって絶対言う。 で、そうした時に我々がじゃあそれはもう何千年の歴史を使って培ってきた職文化とか文化的なものとあとここにある共同体の中で彼らみたいな人材をどう大切にするかってことをちゃんと考えないと日本は逆にグローバル化できない ドメスティックに見えるけど連れてこないとグローバルなものどんどん なんかこうグローバルな人材を育てるというそのグローバルっていうことのこう概念が少し間違ってるのかなで要するに海外に出てって 海外で活躍する人が増えるということが良いという風に、 ま、海外で活躍してこっちに戻ってきてくれればいいんですけど、就寝向こうに行ったきりだと、ま、もちろん向こうでコミュニティ作ってくれてこっちと橋渡しをしてくれる人代が作れればそれはそれでよくて、中国はそれですごいけ言ってますから、 ま、どっちも必要なんですが逆にグローバルって言った時こっちに連れてこれるグローバルの人体はすごい重要なんですよ。 うん。 新崎さんは日本人の強みっていうかこれからどうあるべきかというとこです。 まあ小論と個人的なことで言うと中小論としてはま、これよく言われることなんですけどあの安全保障とかっていうのは本当にねがどうしたとかそういう話じゃなくて文化資本によっても決まるわけですよね。 だから一生懸命その一時期その映画を国作で、え、韓国が作ったりとかっていうことをやったわけであって、だから日本もこれだけ文化的なコンテンツが色々あるんだから日本の印象っていうのは印象っていうのは、ま、情報でありインテリジェンスにも場合によってはなるもんですからそういったものを戦略的にもっと世界に広めるっていうことはもっと親たかにやらないといけないだろうっていう風に思います。 うん。うん。確かに。それから落合さんが 言ってんので、個人的なことで言いますと 、私がアメリカに短期的に留学していて、 前からお付き合いのある大学の、ある大学 の先生がいるんですが、その人日本学者な んですけれども、その人の息子さんがね、 え、あの系の雑誌を作っていて、で、その 系の雑誌に集まっていたメンバーの1人が バンスであり、それからオレンキャスと いうですね、そういう若手で40代 前半ぐらいの人たちなんですね。 今こういう人たちがアメリカの中でどんどんどんどん力を持っていて、トランプの後はそういう人たちが実際に社会を担っていくはずなんですね。イーロンマスクと鋭く対立しながらですね、入ってくるはずなんです。 で、そういったところのパイプとか人脈っていうのについて、え、ま、この前自民党でもおしりしたけど誰も知らないし、だけどそういうところに裏からでもいいし、ま、僕でも構わないんですけれども、こうなんて言うの?人脈を作って、そしてそこの人たちがようやく私の知り合いがですね、引っ張ってきて、オレンキャスという人、あの、国際交流金かなんかのお金でようやく引っ張ってきたんですけども、もっとなんて言うのかな、目のどころが早くって、そしてもっとこう起動的にあの動いて、そしてそういう人たち と、あの、日本食をたくさん食べていただいて、それで、あの、日本っていう国と仲良くなっておけばそういったことがあれでしょ。あの、実際にそういう人たちが、ま、もっとトップの算についた時に大事だっていうのは我々我々は日韓関係で嫌というほど見せられたわけでしょ。前の大統領っていうのはお父さんが東京の大学に留学かなんかしてきていて、で、そこのところに来ていて、日本っていうことをこうね、若い頃から知っていて、で、その思い出をあの、作るためにあの、なんだっけ、オム屋さんかなんかに行ったっていう。 そういう話って、あの、実はオムライス食べただけの話に聞こえるけれども、重要なその外交ツールになってるわけで、そういったことまで含めてパッケージとして日本はもうあの戦略を組み立てて、そして大さんの言うようにそういった人たちにがそのなんていうのトップの座に着く前からね日本っていうところに特別の感情を抱いてもらうとかね、そのぐらいのこうなんて言うのかな、コーナー合わせた戦略をやっていただければなと思います。 うん。うん。今の話2 点あったと思いますけど、その強みになり得うる、その勝ち筋になりうる分野って言うんですかね。その文化的なところで言うと、例えばゲームとかアニメとか音楽とか言われてますけれども、その辺り具体的な分野で言うと、 ま、例えば文化的なコンテンツゲームアニメ、ま、要はソフト産業って言われてるものは今日本で自動車産業の自価総額を超えたじゃないですか。 はい。つまり日本っていうのは自動車の国 でもあるんですけど、あのそれを超えて コンテンツの産業も増えてきて、で、世界 で1番強いIPは長らくディズニーとか だったんですけど、ポケモンがIPでそれ を超えましたよね。そういう意味では我々 の国からは明らかにIPもコンテンツも 育っていて、で、ソフトプラットフォーム 、仕事するためのソフトプラットフォーム 我々全く持ってないんですよ、うちの国 って。例えばGoogle、Apple、 Amazon,Microsoft全部 持ってないだけあのゲーム見たらNEND 堂だってSYだってあのプラットフォーム 持ってるわけですから。それ言うと日本人 にプラプラットフォームが作れないって いうのはあのなんかな考え方で作れてるん ですよね。ま、ある場所では。 で、それが世界のトップを走れて、走れてるわけで、で、そういった意味では日本人が苦手だったこのメンバーシップ型雇用の中にあるジョブ型の仕事作りのためのソフトウェア産業って多分結構苦手だったと思うんですけど、 カルチャーかけるソフトウェアの産業っていうのは比較的日本人強くなったと思うんですよ。 この20 年間振り返ってもそういった意味で、ま、じゃあそこでしっかり文化っていうのをどうやって育組んでいくかってことと、文化とソフトアっていうのが合わさった時に我々はどういうソフトコンテンツが作れるのだとか、他の国の人が訪れたくなる日本ってどう作るんだとか、あと他のグローバルリーダーが、ま、例えばあの政治でこれ、これ今若いくて今後グローバルリーダーになってく人たちがこの国にどう愛着を持ってもらえるかってことを、ま、 10年20 年かけてしっかりやってかないといけなくて、そのためにはその人たちと繋がって呼び込める人たちをどうや で、あの、もっと増やしていくかなんですよ。 愛着を産生むってのはやっぱりこの国の良さを知ってそれをプレゼンできなきゃいけない人材僕はよく日高山とかで天覧会やって今もやってんですけど高山で天覧会やってんだけどそこに友達を片道 5 時間かけて連れてこないといけないわけですよ。 はい。 つまり海外から来たサンフランシスコが来た今後有名になるような人たちをどうあそこに連れていくかとか あと今だからプライトベジェットジェットで飛んでるような人たちをどうやったら万博の私の旅に入ってもらってリング登ってもらって良くなるかってことを毎日今バ期間だからやってるわけですね。 あ、 でもそれがすごく重要なん。今後 20年考えたら 確かに仙さんがお茶さんみたいなとかあと 10 年いればっていう言ってる意味が今日分かるような気がするんですけど いや、だからこういう発想を持った人がちゃんと自由に羽けるようにサポートするのが国なんであって、その国が全ての温度を取る国ではないんですね。 あの、民間の人たちがこう、あの、色々な活力を持っているところにどうその火を大きくするかっていうのが国のやることなんでていうことです。 うん。ここでお 2 人に今改めて日本人が学ぶべきことというテーマでご提をいただきます。では千崎さんからお願いします。 よいしょ。 うん。ま、歴史の市なんでふって読んで いただければいいと思うんですけれども、 ま、今日あの落合さんとあのこれまでにも 何回かあの別の箇所で対談なんかもさせて いただいたんですけどお話がやっぱりこの 歴史をね俯瞰しながらしかも最先端のこと やってらっしゃる方が歴史を俯瞰されてる ということで僕自身がやってるのがこう 歴史を学んでるんだけれどもま日ね 明治時代の話なんかもしましたけれども それが何かこう今を考える時にねこう 生き生きと蘇くようなそういうことが できるので、そうすると自分自身の心がね 、一旦落ち着くんですよ。人間ってこう モヤモヤしてるものがスパンと言語化さ れると心が落ち着いて、ま、世界が見えた ように見えるんだけどここには危うさと 意味があって、その危い方でね、こう世界 がこう変わった、覚醒したくてもっと 落ち着いた形で歴史を学んでほしいなって いう、そういう意味で書きました。 ありがとうございます。ではおち合さんお 願いします。はい。私は新物集合と書き ましたがはい。 なんで新物集合かって言うと、あの、日本人って日本語のあちこちにすごく宗教性が高いことが含まれているんと思うんです。だきますって言った時は宗教性高いしね。手を合わせるとか、ま、でもそれは宗教だと多分思っていないっていうところがあり。 ただ明治以前に戻るとすると新物集合の、 ま、自然数杯の中に浸透があったりとか、 あと仏教伝い時間かけて、えっと、それが 合わさっていったりとか、ま、そういった 我々の言葉であるとか、我々の文化を作っ てきたものっていうのを、あの、新しい 宗教というよりはもう古典的なものをどう もう1回学び直しながら文化って何だっ たっけっていうところの中に日本人が保持 的に寄費してしまってきた宗教性っていう のがあるような気がしていて、それをもう 1回学び直した方がいいなと私は思って ます。ありがとうございます。 [音楽] [音楽]

▼ チャンネル登録よろしくお願いいたします!

https://www.youtube.com/@primenews?sub_confirmation=1

戦後80年特別企画の第2夜。終戦から日本はどう変容し、我々国民は何を得て何を失ったのか?先﨑彰容と落合陽一が徹底議論!日本人が持つべき矜持とは

『戦後80年特別企画2 戦後日本の変容と日本人の矜持を議論』

戦後80年特別企画の第2夜。日本は先の戦争に負けた後、安全保障においてアメリカとの同盟関係を強化しながら、経済では独自の高度成長を遂げた。バブル崩壊後の“失われた30年”を経て現在に至るまで、日本人は何を得て、何を失い、どのように変容してきたのか。思想史家の先﨑彰容氏と筑波大学准教授の落合陽一氏が戦後80年の歩みを分析し、これからの日本が進む道を展望、その中で日本人が持つべき矜持について徹底議論する。

▼出演者

<ゲスト>

先﨑彰容(思想史家、社会構想大学院大学教授)

落合陽一(筑波大学准教授、メディアアーティスト)

《放送⽇時》

毎週(⽉)〜(⾦) 20時〜21時55分/BSフジ4Kの⾼精細映像も好評放送中

※こちらは「BSフジLIVE プライムニュース」の2時間の討論をダイジェストでお届けします。

#プライムニュース #BSフジ #竹俣紅 #長野美郷 #NEWS

▼ 番組HP https://www.bsfuji.tv/primenews/

▼ 番組X https://twitter.com/primenews_

※動画には配信期限があり、予告なく掲載をおろす場合がございます。ご了承ください。