【論考「ポスト冷戦時代」】米露の軍事行動はなぜ冷戦後も続くのか 細谷雄一×與那覇潤 2025/7/7放送<前編>

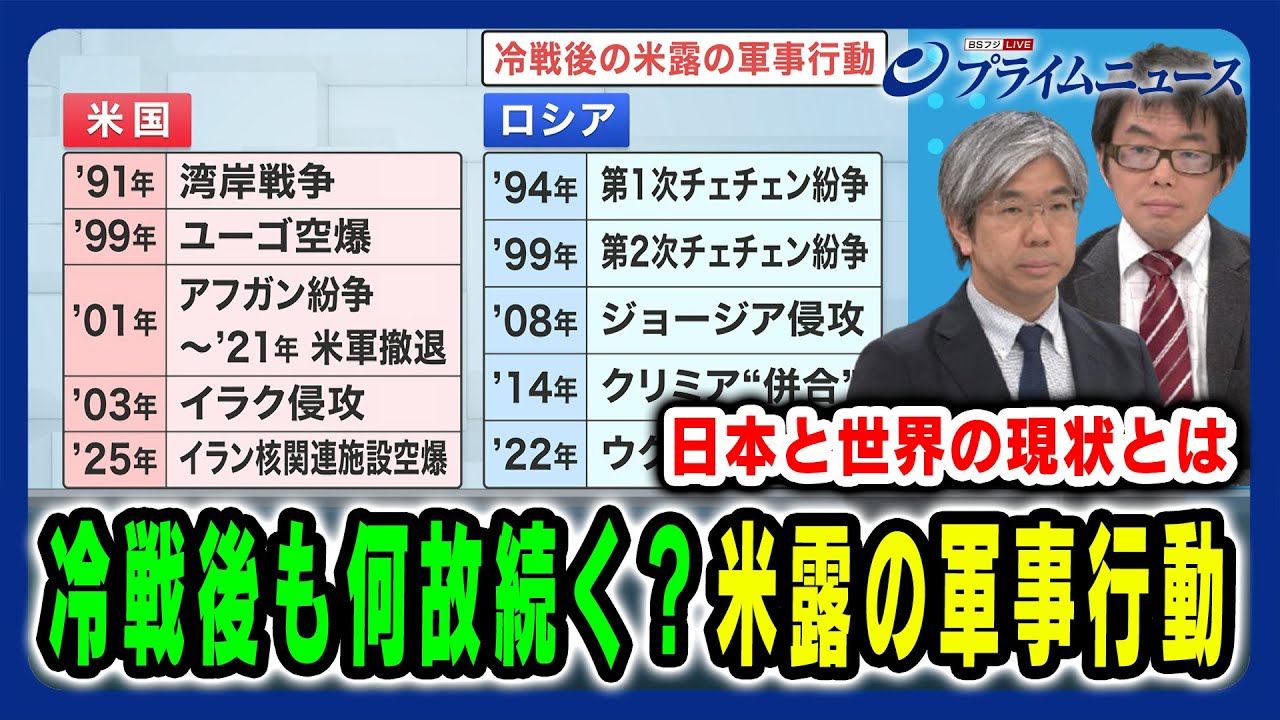

[音楽] こんばんは。7月7 日月曜日のプライムニュースです。 今夜のテーマはこちら。論行ポスト冷戦時代自由と民主義は衰退したのかです。ベスト対立が終焉を迎えた後の世界は平和だったのか。今夜はまずこの問いから始めたいと思います。 え、ゲストの細や優一さんはポスト冷戦の 30年間で民主主義とグローバリズムが 衰退したと指摘されていますが、その背景 には何があるのか。また世界が繋がりすぎ てしまった今時刻第1主義を掲げる トランプ大統領の登場は必然だったのか。 今夜は歴史的な視点から今を読み解いて いきます。それではゲストをご紹介します 。 国際政治や日本の安全保障政策がご専門の慶王大学教授細や優一さんです。よろしくお願いいたします。 よろしくお願いします。 そして日本近大使がご専門で評論家の与葉純さんです。よろしくお願いいたします。 よろしくお願いします。 今夜は歴史の視点から現在について考えていきます。出発点は戦の集結です。 細やさんに伺いますが、戦後のこの歴史の流れから見てトランプ大統領の存在出現というのはある意味こう必然だったのか、それとも突然変異なのかどう捉えればよろしいんでしょうか? はい。はい。あのおそらくその 2つの両面があったと思うんですね。 はい。 あの、ま、今、あの、トランプ政権が成立して、今世界が翻弄されてるあの形となってますけども、ま、あの、ま、仮にトランプ大統領がいなかったとしてもおそらく今ある多くの問題はそのまま残っていったと思うんです。 はい。それはあの、冷戦後の30 年間の間に、ま、色々な問題が蓄積して、ま、言ってみたらアメリカ国民、あの、あるいはヨーロッパもそうかもしれませんが、不満が席してったわけですね。 その、ま、構造的なよりあの深い問題って いうものに目を向けなければ、ま、これで 例えば次の大統領選挙で、ま、あの トランプ大統領、ま、3期目に入らなけれ ばこれで終わりということになるわけです けども、じゃ、これで元の世界に戻って ハッピーかと言ったら全くそんなことは ないと思うんです。従ってこの冷戦後の 30年の今我々が直面している構造的な 問題。 ま、ある意味ではあのウクライナ戦争、ロシアのウクライナ侵略も中東の紛争も、ま、そしてトランプ政権の成立もその構造的な問題というものがその今の問題を生み出してる土上にあるわけですから、その土にある構造的な問題というものにやっぱり目を向けなければいけないんだろうと思います。 うん。その戦後の 30 年というり、え、その中で国際政治のじゃ構造はどんな風に変わっていったという風にお考えなんでしょうか? はい。あの、30 年っていうのは英語であ、ジェネレーションっていうことを使うんですね。これ 1 世代つまりぐっと一周して回ると、ま、そういった意味では、ま、時代が大きく転換するという、ま、単位でもあると思うんです。 で、そのようなこともあって、あの、新聴者のフォイトという Webウのあのマガジンのところに私があの危機の 30 年を超えてという形で、あの、ま、論を書きまして、ま、これはあのカート有名な国際政治学者が、ま、危機の 20 年というあの著書、有名な書、国際政治学の古典ですけれども、ま、これをあのある意味であかって私があの同じような問題式で書いたものでございまして、ま、どういうことかというと、あの、家地は第一世 対戦後の世界が実は多くの問題がある。 そして対立危機もある。従って、ま、軍事 力パワーを用いて、え、問題を解決し なければいけない、あるいはパワーを直し しなければいけなかったのに、ま、多くの 人たちが某平和な時代になってしまった。 従って、ま、軍事力も必要ないし、これ からそういうパワポリティクスがなくなる だろうという、ま、そういうトピア的な 落観論が広がってしまった。 そのそもそものあの第 2 世界につがる危機の原因だという風にこの家地書いたわけですね。 で、同じようにやっぱり我々もですね、日本やヨーロッパの中でもう戦争がなくなるんではないかとあるいはもう軍事力っていうのは必要ない。これからはより強調的調和的な世界になってくんではないか。ま、そういうような我々夢を見てたわけですね。 ところがあの今回のウクライナ戦争を見て実はそれが夢だったと世界中に民主義が広がりグロバリゼーションで世帯が一体化しそして軍事力が必要がない平和な世界ができるてのはこれ夢だったと。で、逆に言うとアメリカやロシアや中国は夢を見てなかったわけですね。世界の構造というのはそのままパープポリティスが続いてるわけですから従って軍事力を強化していくということが当たり前だと思っていた。 ま、そこの認識のギャップというもの、ま 、我々があの、特に日本や、ま、ドイツ、 あの、ヨーロッパということになると思い ますけれども、このパワーの現実という ものをある意味では軽視して、ま、あの、 自由主義、民主主義っていうものが必然的 に世界に広がっていく。これは、ま、 フランシス福山と有名な人が歴史の終わり という論文の中で書いたことですけども、 ま、それに我々はようやくした目が覚めた という状態なんだろうと思います。 その戦争が終わってこのまま自然と平和が続くんじゃないか、訪れるんじゃないか、その考えそのものが要は間違いを産んでいたということになるんでしょうか? [音楽] そうです。で、これが巨大な誤解だったと思うんです。 あの、私もちょうど大学生の時に戦が終わった直後でしたから、ま、そういう希望であるとか、当時の非常に明るい空気ってのもはっきりと覚えていて、私の世代の多くの人たちがその何か新しい時代が到来るという期待感で実は国際政治学を勉強し始めたわけですが、実は我々ら見余っていた、ま、家地がかつて戦艦に批判したようにやはり国際政治の本質のはパワーポリティクスであって、それはあの 2400年前これあの月で という有名なあの歴史家、当時の古代議者 の歴史家ですけども、ま、彼が ペロポンネソ戦争についてこれアテネと スパスパルタの戦争なんですけども、この 2400年このパワポリスの構造変わない わけですね。ところが常に我々は1つの 戦争が終わるとこれでも戦争がない平和な 時代が来るだろうという期待感を持って しまう。ま、そのこと自体はもちろん悪い ことではないわけですけれども、しかし ながら、ま、アメリカも中国もロシアも 軍事力を強化し続けてた。それところが 日本もヨーロッパも十分にそれに対して 用意をしてきなかった。したって、ま、 今回のような、ま、戦争が勃発した時に、 ま、特に日本やツで大きな困惑というもの は生まれてるんじゃないかなと思いますね 。うん。 このお話に出てるパワーポリティクスっていうのは武力を基盤に安全保障を重視した外交政策、権力政治のことということですけれども平和を持続させるためというのはアメリカ、中国、ロシアがこの路線でいるからにはうん、我々にとっても力が必要だと、そういうご意見になるわけです。 はい。あの、例えば日本でもう戦争をしないたびに自衛隊をなすくすくべきだと軍事力をなくせば平和になるんだ。ま、こういう考え方がよくあるわけですけども はい。 日本が例えば軍事力をなくす、自衛隊をなくしたらどうなるかというと、これ力の進行空ができるだけなんですね。つまりパキュムができる。例えばあの第日本帝国という巨大な軍事力が、ま、配線によって崩壊したわけです。 で、その日本の力を崩壊した後に何が生まれたかっていうと、それは平和ではなくて力の真空。 その力の真空を埋めようとする対国がですね。例えば日本の力の真空っていうのは朝鮮半島であって、そして台湾、中国であって、そしてインドシナ半島だったわけです。戦後のアジアの戦争全てそこで起きてるわけですね。国境内戦があり、朝鮮戦争があり、ベトナム戦争日本大日本帝国という巨大な帝国が崩壊した後にその力の真空を埋めようと、ま、いわばアメリカとそう、あるいはアメリカと中国争っていたわけです。 で、今起きてることは、ま、アメリカが世界から軍事力を交代させる中で、今度はアメリカの交代が力の進行を乱み出してるという側面がある。ま、しばらくは、ま、それによって不安定な時代が続くんだろうと思います。 ここまでのお話、与葉さん、どうお聞きになりますか? 私は冷戦が終わったから、むしろ小学校の高学年でありまして、 ある意味でその大学生として迎えられた先生よりも非常にもピュアにより一層なんというかいや、なんか世の中ってすっごく良くなっていくんだな、これ。 に成長したとがございます。 で、結果としていや、でもどうもそういうもんじゃないらしいぞということもだんだん分かってくるわけなんですけれども、そうしたらよりなんていうか、もっとポスト冷静に期待してしまった世代のものとしてあの申し上げますと細さんが今おっしゃったあのま、パワープポリティクスが続く以上軍事力というのはなくせないとこのこれは言わば軍事力というのはこう必要悪である つまり悪ではあるかもしれない。 しかし必要でもあるんだと。 はい。 この両面があるということですよね。その必要枠という言い方が他の外国語にあるのかはよく知りませんが、例えば英語でも少なくともレッサーイービルという言い方は ありますよね。こう より少ない悪、よりマな悪と つまりこう悪くっていうものは世の中からなくならないんだけどしかしそれを必要最低限のレベルにとめようじゃないかと。 うん。 そういう向き合い方というのがあの冷戦崩壊の直後はちょっと取りにくかった。 むしろこう悪がそのものがなくなくせるん じゃないかとちょっと夢を見すぎたという ことをあのおっしゃったのではないかなと いう風に感じます。 で、結果として起きたことは最初にこうい実悪は必要じゃなかったんだと必要悪なんてもなくて悪はゼロにできる思い込みすぎた結果 今度はある時期から悪ることが見えなくなってるんじゃないかと。 はい。 悪だけれども必要だよね。仕方ないから付き上がっていかないぞれを得ないよね。じゃなくて悪なんかなくせるぞって思い込みすぎた結果今度は逆にもうこれ必要なんだと。 だからもうなんかごちゃごちゃ文句言うのは必要なんだからみたいな形でそういう形で徐々にその戦後の平和になると思われていっただってアメリカとソ連ンという世界を 2つに分かつ2 トップがアップしたんだからはい。 これはもう平和になるしかありえないでしょうと多くの人が思ったにも関わらず、ま、アメリカと、ま、ある意味でソ連れの後継がかというロシアですね。これがいや、なんかむしろ戦争ガンガンしてますよねみたいな 不安定な時代がその打つことになったということなのかなと受けました。 はい。今のお話にありましたが、え、冷戦 後ベロというのが関与した軍事行動という のちょっとまとめてみたんですけれども、 このようになっています。ソ連崩壊後勢 勢力拡大を目指すロシアはチェチェン、 ジョージやウクライナに進行。一方 アメリカは主に他国軍として戦争、 Uゴ空惑、アフガン紛争、イラク進行など に関与してきました。 さん、アメリカロシアが戦後もこのような軍事的な行動を続けてきたというのはどうしてなんでしょうか? はい。あの、アメリカとロシアでそれぞれ軍事行動を思起こす思惑が大きく違かったと思うんです。例えば今の図にありましたチェチェンというのはこれあのあくまでもあのロシアの中のあの自治共和国ですから、ま、ある意味ではこれ国内での軍事力使になるわけです。一方で、ま、ジョージやクミアあるいはウクライナというのは外国なわけですけどもこれロシアから見ると外国ではないわけですね。 例えばクミアは元もこれロシアのものだったということ言ってる。そして、ま、元々プチン大統領が今回の戦争したきっかけとなった、ま、 2021年の7 月に出した歴史論文、ま、ウクライナとロシアは 1 つの民族であるということで、ま、ロシアはある意味ではあのソ連崩壊というから自らの勢力権を回復するというような非常に強い使命感があったんだろうと思います。 一方で、ま、アメリカの方はですね、あの、ま、冷戦が集結して、ま、ある意味では冷戦時代っていうのはアメリカとソ連ンていう 2 つの正義が均衡していたわけですね。力が均衡するだけではなくて、正義も緊していたところが、ソ連が崩壊したことによって、ま、アメリカの中では自分たちが正義を独占できる。 つまりアメリカの正義というのは不的だって世界に広げられるということで部分的には湾ンガン戦争というものが国連ア保決議に基づいた軍事力行使ですからこれアメリカの正義と国際社会の世界正義がある程度重なったと思うんですけども、ま、それ以外の例えば、ま、融護空爆というのはこれは国アンポル決議を通してませんし、アフガニスタンの軍事攻撃についてもこれもあくまでも自衛権を拡大解釈しそしてイラクの進行はこれは国際法上 の議が残るあの軍事力行使だったわけです。つまり多くのこの軍事力行使っていうものが実は国際的な正義や政当性っていうものに議々義が残るような軍事力行使だったわけですね。 はい。 ま、これ元々ぜこう起きたかというと、日本とドイツは、ま、第 2 世界で巨大な軍事力、ま、軍国主義的な巨大な軍事力を持っていながら国が廃墟となった。 もう2 度と戦争したくないというような戦に戦争に対する非常に強い悪感が生まれたわけですけども、ま、アメリカ、ロシアと違ってアメリカ国土がもうほとんど実際あの攻撃されていない、ま、無傷であったということと、そして力によってアメリカの圧倒的な軍事力によって正義を実現をしたと、つまりは正義を実現をするためには力が必要である だとしたら第2 世界大戦後にあの正義をこの軍事力によって実現をするということのように冷戦後の世界におい もやはり正義を実現をするためには軍事力 が必要である。圧倒的な力を維持しなけれ ばいけない。この歴史的な記憶というもの が、ま、アメリカもロシアも第2世界大制 の戦争国ですから正義を実現をするために は力が必要だという認識は共有してると 思うんです。 だけども何のためにその力を使うかということでロシアは、ま、それ崩壊という屈辱から、ま、ある意味ではその自らのかつてのセル権を回復したいってことがあるでしょうし、一方でアメリカの場合は世界で色々な問題がある時に自分たちの力を使って正義を実現をするんだ。 ま、こういった力というものが正義を実現をするための不可欠な要素であるという認識がおそらくは日本やドイツと違って戦後も、ま、アメリカとロシアが軍事力を増強し続けた大きな理由なんだろうと思います。 それに中国も追従するような形になっ そう。中国も同様に戦前は弱かったから日本に進行された。 しかしながら戦後はあの中国は圧倒的な 軍事力、核を含めて圧倒的な軍事力を持っ たことに自国は侵略されない。そうすると 侵略されない前提としての自分たちが持っ てる核兵器も軍事力もこれ正義ということ になるわけですね。2度と同じような民族 の辱を味たくない侵略をされたくないと いうことになるとこれは当然ながら軍事力 を持つということがま、国にとって政当化 されるということになるんだろうと思い ます。うん。一般的に冷戦が終わって西側 の価値観である自由と民主主義が共感され 世界に広まっていったように見えましたが 細さんは冷戦後30年間で民主義、新 自由主義、グローバリズムの3つが衰退し たと分析されています。細さんなぜ民主義 は衰退したと考えられるんでしょうか? はい。あのここ非常にやこしいんですけど もね。 1989年にあのフランシス福山という 有名なアメリカの思想家があの歴史の割と いう論文の中でま、アイデオロギー対率が 終わって冷戦集結後には自由主義民主主義 というのは世界中に広がっていくという ことを論文で書きました。そしてその後 今度クリント政権がアメリカで成立します と、ま、クリント政権は拡大戦略 エラージメントストラテジーっていう形で アメリカ世界に関与しそしてあの資本主義 やああの民主主義という価値を世界に広げ てこれがアメリカの利益なんだということ で、ま、価値を広げるということを、ま、 あの、ある意味で始めたわけです。その中 にはやはりおりがあったと思うんですね。 自分たちが正しいから冷戦に勝った。 つまり世界も勝って冷戦も勝って自分たち の価値観というものが正しくそれが世界中 に受け入れられるはずだていう強い確信が あったと思うんです。ま、当然ながらの 拡大というのもそういうような確信に 基づいて中東諸国にこのある意味では完備 国を広げていったわけですけども、ま、 この確信というものがやはり徐々に挫折し ていくわけですね。 まずアフガニスタンであのアメリカ考えるような形での民主義は着しなかった。そして あの楽でも同じような形で、え、自分たちが期待するような政権は成立せずに、ま、あの自分たちが支援した政権が崩壊してその後イスラムが現れてあの内戦にあったわけですね。ま、その頃から徐々にアメリカの中でこの民主義は自由主義っても世界広げることに対する、ま、挫折感が広がっ。 で、さらにはグローバリズムっていうのは 、ま、これは世界が一体になる国境がもう 必要がないんだという形で、ま、世界が 一体になるということを前提に、特に多く の、ま、企業の経営者の方々が、あ、経済 的な合理性というものをもに、あのグ、 最適なグローバルサプライチェンっていう のを考えてたわけですね。で、これが多分 90年代だったと思うんです。ところが、 ま、このある意味では世界にこの価値観が 広がっていくはずだという想定が、ま、 徐々に後半になって崩れてきた。 そしてそのこの価値観を広げようとしてそれが崩れてきたことが私は今の世界の多くの問題の根源になってると思うんですね。 うん。うん。うん。その民主主義のレベルというものを実はこういったものがあるということでご用意いただいたんですがイギリスの経済ミストの調査部門の専門家が 2024 年の民主主義レベルをこのように発表しているということなんです。 ま、これ完全な民主主義の濃い青からです ね、血管のある民主主義水色、そして、ま 、独裁政治体制の恋赤までというような こういった、え、資料なんですけれども、 この調査によると2024年のバイデン 全政政権のアメリカが世界167の国と 地域で29位、血管のある民主主義という 評価だったと。 おさん、なぜアメリカは完全な民主義ではないという風に 2024年に評価されたんでしょうか? はい。あの、このエコノミストとは違う今度は別にあのフリーダムハウスというアメリカの財が行っている調査でも過去 19 年連続であの民主義は交代してるという調査があります。で、これは民主義の数が減ってるということとさらに合わせて民主義の質が低下してる。 例えば報道の自由である。 とか、ま、色々なそういうですね、民主義の基準となるようなあの指標があの民主義国の中でも衰退してる。それが県庁なのが多分アメリカだったと思うんですね。このアメリカにおいても民主義が交代して、つまりはアメリカは国で民主義は交代するにも関わらず、ある意味では民主義は正しいということで、バイデン政権の時にはデモクラシサミットということを行ったわけです。 ところがこのデモクラシーサビットもアメリカの有効を含めそうじゃない国を排除するつまりはあのアメリカが主意的にどの国が民主義かどうかを決める。ま、もちろんアメリカにはそんなものを決める権限はないわけですよね。ですのでこの民主主義というものがアメリカの中で大きくこれが交代してる。 特にトランプ政権においてこれがまた顕になってますから、来年の指標ではさらにこれがまた下がってると思うんですけど、バイデン政権でさえも既すでに下がっていたということですので、ま、この民主主義国においてもあの民主主義の使用が下がってるということで、ま、この民主主義が交代してるということがまた同時に今の世界の色々な変動のあの大きなあの理由にもなってるんだろうと思います。 うん。 その、ま、民主主義国の代表とようなイメージもアメリカの民主義が、ま、現に交代していると いうことになるわけですね。これでもちなみに日本は完全な民主主義という風な評価なんですね。現は そうですね。はい。 特にやっぱりアメリカやイギリスヨーロッパであのこういった色々な問題が出てきてると思うんですけどもこれはあの 1 つ重要なポイントとしてあの韓国の民主主義はナショナルでも暮らし国政選挙なわけですよね。 ところが経済は先ほど申し上げた通り世界が一体化をしてま、グローバルなキャピタリズム主義が市場経済になってる。 そうするとグローバル経済によって格差が世界で広がっていくんな幸せが起きてくるわけですけども、これをナショナルデモラシでは解決できないわけですね。 で、このギャップというもの、つまりはナショナルデモクラシ、国民国家の政府では自分たちが抱えているグローバルエコノミーの問題解決できない。 ま、そのことがどんどんどんどんと国民の 不満となって、で、それが国内の中でも、 ま、格差となったり、あるいは失業雇用 問題につがって、ま、例えばアメリカも そうですけども、ま、自分たちが、ま、 グローバリズムの犠牲者であって、そして 民主主義のエリートが、これは、ま、あの 、ディープステートという言葉あります けども、ま、トランプ大統領を支持してた 人たちが、あの、一部のエリートは自分 たちの利益のために行動して、我々見捨て られた人たちをきちんと助けてくれないん だという、そういうような不毛感、あの 絶望感というものが結局は革命的な変化を 求めておそらくトランプ氏に投票したと いうことになってると思いますので、この グローバルなキャピタリズムとそして ナショナルの民主主義でナショナルな民主 主義では今我々が抱えてる多くの問題を 解決できない。ま、そのなんとなく限界 ですよね。 あの、絶望官というものが民主主義の各国における信頼の低下ということにもつがってるんだろうと思います。 米野さんはまずその民主主義の衰退ということは何を 意味するという風な考えですか? はい。 えっと、あの、民主義が減ってるだけではなく、その民主主義を続けている国でもこう質が劣化しているのではないかということが主にアメリカを例にして屋さんからも話がありましたけれども、 ま、1 つ県中なのは、ま、大ムねうと書かれたりすることが多いですが、ものすごく極端な場合によったらこうできたのも新しいような政党がどんどんどんどん勢力を伸ばして、 あの、昔から長らくずっと続いてきた分違う政党とはどういう風に話し合っていけばいいか。 そういうノーハウが蓄積しているはずの 生徒をこう追い抜いていってしまったり するっていうそういうことが主に ヨーロッパの諸国で起きていたり、 あるいはアメリカのようにこう共和党の 大統領だけどそれ昔の共和党と全然違う 通党になってますよねってことをトランプ さんが始めちゃったりしているってことだ と思うんです。 これはその、ま、民主義の質の劣化と言っていいかその人の価値観も関わるとは思うんですけれども、これはつまりその私たちが生きている社会というのはもちろんそれなりに不満もある、 不満もあるがでも社会全部を根底からひっくり返さなくても、ま、真面目に投票に行けば議会での話し合いを通じて、あの、なんとか解決できるっていう今の世界あるいはその国の社会っていうのはそこそこにまともなんだっていう感覚がい こんな国で失われて、ま、選挙はやる けれども、1番極端に今のこの国は おかしいんだぞとか、世界そのものが狂っ てるんだぞといった。現在の秩序を根本 から否定するような候補に入れたくなって しまうっていうこういうエートスがそれ こそそのま、ディープステートから アメリカを取り戻すと言った人が大統領に なってしまったアメリカのようなものを 始めとして、あの、世界中に広まってると いうことを、ま、おそらく民主主義の劣化 という風に言っているんだと思います。 今年2月に行われたバンス副大統領の演説 で民主主義を巡りアメリカとヨーロッパ 諸国の温度差が浮き彫りとなりました。 バンス副大統領はルーマニアの大統領戦で の新路派候補が周囲になったにも関わらず 政府全体が選挙を無効にしたことやドイツ で躍進した政党が主要政党から不当な扱い を受けているのは民主主義に反すると発言 。 この演説を聞いていたドイツのピストリウス国防省は要認できないとバス副大統領の発言を批判しました。細やさんはこのバス副大統領の民主義に対する考え方をどうのようにご覧になりますか? はい。あのこれちょっと分かりにくいんですけども今説明だいたこのあのバス副大統領の演説というものがま、ヨーロッパではあの大変な衝撃となったんです。 はい。 で、このあの動画も見れますが、もうあのみんな聞いてる人は凍りついてんですね。 そうですね。もう新挙っていう感じですよね。 そう、そうです。なぜそこまでショックだったかというと、ま、 1月20 日にトランプ政権ができた時にはヨーロッパには楽観論があったんですね。やっぱり第 1次 トランプ政権の時に、ま、なんだかんだ言っても、あの、 4 年間、あの、ナは実は強化されていると実はあの、第一トランプ政権の時期にアメリカのあのへの、ま、派遣してる兵力が増えてるんですね。 で、ウクライナの支援も拡大してるという ことで、ま、このあの第1トランプ政権の 経験から、ま、トランプ氏は トランスクショナル非常に取引が好きだ からアメリカの利益になるものを提供すれ ば、ま、ある意味では合意はできる。ま、 トランプ大統領はかなりの程度無視そうだ と思いますので、無価値無視。そういった 意味ではアメリカの利益になる るっていうことと、ま、自己、ま、自分が 表に出てある意味ではアピールする。そう いった意味では、ま、ルッテナの事務総は 見事にそれを生かして、この前のナの事務 、あの、那のあの、首脳会談でも、ま、 オランダの応急に止めて国王にも会って いただくということで、見事にあの、 トランプ大統領のエゴというものをあの、 活用したと思うんです。 ところがあのバンス副大統領全くトランプ大統領と違って、ま、ある意味ではあのま所もあの有名なヒルズビベリーあのエレジって本も書いてますし、ま、ある意味は哲学的、思想的なあのそういったあの深い試作も持ってるんですね。 で、彼のブレーンと言われるのが、あのパトリックデニーと言われているあのアメリカのノートルダム大学の教授の政治思想でありまして、で、このデに翻訳が日本語にも出ておりますけれども、ま、リベラリズムはなぜ失敗したのか、これはあのリベラリズムの思想に対する非常にあの通列な批判なんですね。 え、つまり、あの、本来人間というのは 家族とか共同体とか国家とか、ま、そう いったものの一部であるはずだと。ところ がリベラリズムというものがどんどん どんどん個人主義、え、と歓迎されて しまって、え、分断されていった、そして 孤立し、そして、え、孤独となってしまっ た人間が、あ、貧困の中で誰にも助けて もらえない。ま、そういったリベラリズム を徹底的に突き進めたことによって、ま、 不平等が拡大したり、あるいはあの、その ある意味ではその人々が不幸になったと いうことの、ま、この本の中では説明をし ているとですので、この真住主義であると かあるいはグローバリズムというものが、 ま、アメリカの今の問題の根源であるいう ことで、そのグローバリズムっていうもの を抑制して、そして真獣主義っていうもの を大幅にあの、今までのような、ま、放置 することをしないということで、この リベラリズム批判、ま、あの、彼らは ポストリベラリズムという風に呼んでる わけですけども、あるいはニューライトと 呼ばれてますけども、このあのグループの 人たちが、ま、あの、このバ、あの、その バンス副大統領に大変大きな影響を与えて 、そして、あの、この同じ思想、ま、右派 的であって、保守的であって、 リベライズム批判をする 同じ価値を共有する、ま、ヨーロッパの曲 政党こそがアメリカのパートナーであって 、ま、そういう曲有政党をその排除する ヨーロッパの中道のリベラルな政権という のアメリカの敵であると。つまり今のあま ヨーロッパのリベラルな政権とは協力でき ないんだと。アメリカが提携をするとし たら、ま、あの例えばドイツだったら IFDのような意味を制限し、そして グローバリズムを批判する、そして リベラリズムを批判する。ま、こういった 価値観を持った政党こそがアメリカの、ま 、ま、連携するパートナーなんだという ことで、ま、これちょうどロシア革命の時 にボルシェビキの政党が、ま、あの共産 主義者以外の政権とは協力できないといっ たのと似ていて、ま、非常にその価値が 全面に出たあのスピーチなんですね。で、 そうなってしまうとですね、トランプ政権 であれば、あと4年間、あの、この取引が 好きなトランプ大統領と、ま、ある意味で はお互いアメリカの利益になるような材料 を提供すればどうにか4年間あの共存が できるわけですけども、その後に今度あの バンス政権が誕生するということになると 、これもう価値の面でできない。 この演説がもうヨーロッパの中でこれ以降ま、あの中長期的に考えてもアメリカはもう違った国になってしまったんだというま、そういう絶望感が広がったんだと思いますね。 米さんは今の話どう聞きになりますか? はい。えっと、そのパトリックデニって、ま、バンス副大統領のブレンドされてる、えっと、この方もバンスさんも確か宗教的にはカトリックを共有していて、 つまりだからこう近代より前からある宗教に消している 2人ということになるわけですよね。 で、このデニーさんていう人が、あの、よく言うらしいのが、つまりその民主主義の他にこう自由民主義とかリベラルでもシクラシーというに、こうリベラル自由という価値があるわけなんですけれども、この出の主張っていうのはこう自由と言うと、ま、要は選べるのが自由ですよね。 例えば今日本でも選挙やってますが、どの生徒を選んでもいいですよって選べるのが自由。選択の自由ですよね。 はい。 ところデ兄さんのような人はこう選択の自由っていうのは結局選ぶ力を持ってる人だけを自由にして選びようにも選べない人あるいは選ぶ実力がまだない人を不自由にしてるんじゃないかと こういう思想をどうも思らしいでそしてそれは一概に間違ってると言えないところがある うん つまりその選ぶって結構苦しいことなんですよそのなぜえ選べる範囲広がればどんどん自由になってくし従ってこう多数た多数う 的な、どの政党に入れてもいいですよって民主義も進歩するっていう風に我々思ってきたわけなんですけれども、まず例えばこう非常に貧しい状況にあったりして十分政治的な知識を身つけることができず選べって言われたって選べない人たちっていうのがいる。またその 選んでしまうとですね、 選ぶっていうのは他の可能性もあったっていうことを認めることなんですよ。 すごくよくわかります。何かを選ぶということは何かを捨てるということで 非常にこうプレッシャーがありますよね。 苦しくなってくるところがあ、 あ、はい。 ある。つまりその他もあり得たよね。他もありえたよねって四重言われ続ける生き方っていうのが非常に苦しい。 これはそれこそ例えばその戦争というのを 一度始めてしまうとなかなか止められない というのは80年前の教訓でもありし あるいは今のウクライナ戦争の教訓でも あるいは今のガザ紛争の教訓でもあります けれどもう 戦争するしかないんだっていう風に1度 決めた後でいやるってあるじゃないです かっていうこ散らつかされるのは人間に とって本当に苦しいことなんですね。 なので1回始めちゃうと どうもこれ予想と違うぞとなってもなかなか止められないっていうことをま、 80 年前に以上前に我々は体験し、今まさに目言しているんですが、それくらいその選べることはいいことのはずだっていう民主義の根本にある価値観自体に挑戦し、それは実は間違ってたんじゃないかと。 だから俺はどの宗教を信じるんですすかっ ていう時も選べることはいいことだって 価値観が生まれた近代より前の宗教の方が 好きだね 相当なんていうかそのアメリカが大国だ からという事件ではなくて思想的にそこ まで疑うかっていうそこまで前提を 疑うかっていうあの挑戦であるんじゃない かなという風に感じました。一方で、その 一方でじゃバス氏は今のヨーロッパの民主 主義をどう見るかという時に有政党 を孤立させてはいけない。これはつまり その根ナち的な傾向がある政党でも いろんな人がいっぱい投票して現に多数の 指示を得てるんだったら尊重するのが 民主義だろうね。うん。つまりこれは既存 の世界の前提を根本から疑うという意味で は確かにま、認士が自由という概念に行っ ているようなものと通じているところが ある で、いや、しかしそれだけ自由に選んでいいのかっていうことを疑った人がいや、でも選挙で投票したらこの生徒すっごい伸びたからこれは認めるべきだよっていうそのや、その選んで投票した結果は全部尊重だっていう風にシンプルに言っていいのかっていう うん。うん。 だからバンスという人の中にもまだ本人の中でなんか整理がついてない思想的な課題とか矛盾っていうのがあるのかなという風に 今回あの改めてバンスとそのあのブレーンの はい。 あの話を両方聞いて私としてはちょっと思ったところですね。 うん。その今のお話さんどういう風に受け止められますか? あのとても重要なことをあのおっしゃっていただいたと思います。 元アメリカにもですね、あの、リパブリカニズム共和主義の伝統とこれエリト主義的でより貴族主義的な共和主義の伝統と、ま、より民衆に付いた民主義デモクラッツの伝統とで、これ特にあのジャクソニアンデモクラシっていう言葉があるんですけども、ま、いわばポピュリズムに近いような人々の本の欲望というものにより忠実になる。 ま、それに対して元々建国の知はやはり 既属的な蒸流階級が多かったので、ま、 そういったものを信じてはなかったわけ ですね。で、これが融合してアメリカ民主 主義発展していくわけですけども、ま、今 のアメリカの中にもやはりそういうあの ポピュリズム的なつまり人々の欲望とか 不安というかそれを吸い上げないといけ ないというようなあの非常に強いある意味 では力学がある。 で、ヨーロッパやはりより貴族義的なあの世界っていうものが強いと思うので、ヨーロッパにおいてはリベラリズムというものがある特定の限定された階層であるとか、あるいは教育を受けた人たちに共有されるものとなっていて、ま、そのリベラリズムの中から漏れてる人はたくさんいると思うんですね。 で、一方で、あの、その不満を吸い上げ てるのがおそらく、ま、デニー士であっ たり、あるいはバンス副大統領だったり、 トランプ大統領ということになりますから 、従って、あの、ま、今の認士の思想 やるいはあの、バンス副大統領の主張と いうものはこれ一時的なものではなくて、 ま、かなり強人なものであって、これから ヨーロッパにもあの、広がってく、振動し ていくんじゃないかなと思いますね。 広がっていく。 ただ現時点ではそのアメリカとヨーロッパのその民主主義の価値観っていうのは相当帰りずれているという風な認識はただ一方でやっぱりあの先ほどカトリックのお話をあのヨナさんされましたけどもヨーロッパの中ではやはり家族とかあるいは宗教であるとか共同体というものはより色濃く残ってると思うんです。 アメリカの方が真獣主義的に個人主義と いうのは徹底してますからなので、ま、 デ氏が言ってるのはその向き出しとなった 個人を支える共同体家族だったりあの地方 だったりそういったものが失われてること によって人々は孤立してこれアメリカの方 がより個人主義の私はあのよりむき出しと なって進んでると思うんですよね。そう いった意味では、ま、ある意味では、ま、 ヨーロッパ、カトリックの国が特に ヨーロッパ大陸多くありますが、この カトリック的な意味で、え、個人を 包み込む共同体が存在するという意味で 言うと、やはりアメリカの方が個人主義が 徹底し、またグローバリゼーションの影響 が大きい分だけ、ま、こういった、ま、 認士であるとかファンス副大の思想 が浸透しやすいということだと思いますね 。うん。 [音楽] [音楽]

▼ チャンネル登録よろしくお願いいたします!

https://www.youtube.com/@primenews?sub_confirmation=1

ポスト冷戦時代に民主主義などのユートピア思想が衰退したのではと慶大の細谷教授が指摘。その背景には何が。行き過ぎた“自由”がもたらした功罪を論考。

『論考「ポスト冷戦時代」…自由と民主主義は衰退したのか』

ポスト冷戦の30年は俗に「平和の時代」と言われているが、細谷雄一氏は「民主主義、新自由主義、グローバリズムといったユートピア思想が衰退していった時代である」と指摘し、背景として行き過ぎたリベラリズムによって当初掲げていた理想とはロジックが変わってしまったことを挙げている。一方、評論家の與那覇潤氏は、「欧米によるダブルスタンダードの時代だったのでは」と指摘している。「ユートピア思想の衰退」か「欧米のダブルスタンダード」か。識者2人の異なる視点をもとに「ポスト冷戦時代」を分析し、いま世界が置かれている現状を考察する。

▼出演者

<ゲスト>

細谷雄一(慶応大学教授)

與那覇潤(評論家)

《放送⽇時》

毎週(⽉)〜(⾦) 20時〜21時55分/BSフジ4Kの⾼精細映像も好評放送中

※こちらは「BSフジLIVE プライムニュース」の2時間の討論をダイジェストでお届けします。

#プライムニュース #BSフジ #竹俣紅 #長野美郷 #NEWS

▼ 番組HP https://www.bsfuji.tv/primenews/

▼ 番組X https://twitter.com/primenews_

※動画には配信期限があり、予告なく掲載をおろす場合がございます。ご了承ください。