【名曲探訪】(#3 Part2)「異邦人」アレンジ秘話!日本歌謡界の巨匠、音の魔術師、作編曲家「萩田光雄」のパーソナルに迫る!萩田光雄のアレンジ力が光る楽曲。特にお気に入りのイントロは?

さて、え、こっからですね、萩田尾夫さんのパーソナルな部分に、え、入っていこうと思うんですけれども、ま、先生の長いキャリアの中で僕が 1つこれお伺いしたかったことがハ時代に [音楽] うん。 最初にね、アレンジのお仕事をされる前に ミクサーエンジニアのお仕事をされてたという うん。うん。うん。うん。 事実がありますけども。 これは、 え、最初そういうエンジニアの方に行かれたいというそういう希模があったんですか? いや、えっと、ま、うん、マハ音楽興会、恵比寿にあった はい。 山本学新会の、ま、最初作品局教室という、え、ところで半年、 ええ、 うん。 あの、ま、テクチャーを受けて はい。 え、で、なんか、あの、仕事ませんかって。 ただ、ま、その録音スタジオがね、ま、ちっちゃい 6番スタジオがあったんですけど、 上にあった。 で、ま、そこで、ま、 1人あの人欲しがってると はい。はい。 いうことで、ま、僕の履歴に工学部っていうのが書いてあったのか、それ忘れたんですけどね。ま、ま、は、萩、北た君ならできんじゃないかと [音楽] いうことで、ま、あの、そこでスタジオの アシスタント みたいなことを うん。 やらせてもらったんですね。 え、マイク立てたりとかそういうこと? そうですね。うん。そう、そう、そう。そこの録音、ま、録音っても、え、内部の割と、え、ポ、ポピュラーコンテストに提出する音源を作るとか、 そういう、ま、録音なんですけどね。そこの、 え、色の、ま、録音したり、あ、終わったの編集したり はいはい。 うん。あの、こんな、え、もうそのこと当時はテープですから はい。はい。はい。 それをこうね、編集して うん。うん。うん。 え、わゆる白みっての入れて 1局ずつ分かるようにこうね、 あの やられたんですね。 とかね。ま、マイクのコードをやっと巻いたりと。 あ、そういうことまで。 はい。 ま、録音のは儀士の人いたので。 あ、別にそのミサーは僕はアシスタント。 あ、そうですか。 はい。僕やっぱ元々インストルメンタルが好きで ああ。 別に歌 はい。はい。 ね、わゆる歌物をこんなにやることになるとは思いもしなかったよっていう本音で うん。 インストルメンタル音楽が好きだったわけで うん。うん。 だから自然とቅ曲の方に行ったわけですね。そういう楽器を色々に扱って はいはい。 アンサンブル組み合わせ ええ。 そういうものを組み立ててが出来上がってくる。 うん。 そういうのって変曲じゃないですか? はい。 組み立てが出来上がってくる。 楽器の組み立て。 ええ。 で、歌はもう本当にそれに最後乗っかって完成みたいな うん。うん。うん。 感じだって。こっち側の、え、わゆるカラオケですね。 うん。 平たく言えば うん。それを作る家庭のインストルメンタルの部分がやりたかった。 はい。はい。はい。はい。それが、え、名前が、ま、海洋会で通ってきても作曲に転候しなかった理由ですよね。 おらく そっちの方が好きなんですね。あ、 あの、 だからやっぱりもちろん生演奏で はい。 アンサンブルでうん。 そう。 やっぱり自分の書いた音に飽きて うん。 あの、酔い知れたこともあります。 ああ。いや、当然いいことじゃないですか。 いや、でもあのう惚れは良くないかもしれないですけども、ある意味ではうぼれる要素は必要かなと思いますよね。自信のいものをより出し続けてもしょうがないわけで。 ええ、 さっきのコーナーで うん。え、780 年代、ま、主に生だった頃の スタジオミュのすごみという話がちらっと出ましたけども、 僕も火用局をアーカイブする上で是非聞いてもらいたいのは当時のミュージシャンの腕前だと思ってるんですね。 うん。 で、アレンジャーというのは、え、その譜面を書く段階において、 あ、この人に叩いてもらうと、この人に引いてもらおうみたいなの想像されますか? はい。僕はあった。 ああ、 あの、それない人もいます。 だけど僕は人が変わったら 個性がみんなあるんで はいはいはい。 その人のいいところを出してもらった方がいいと思ってるから、あの、あらかじめミュージシャンが分かっていた場合には、あの、アレンジもそれを想定して書いてた場合も結構あります。 うん。うん。 うん。 逆にね、ウれっこファーストミュージシャン、ファーストコールのミュージシャンだと捕まらない場合もそうだ あるわけですもんね。 そう、そう、そう、そう。もう、あの、みんな忙しかったのでもう誰が来るか本当に分からなくて はい。はい。はい。 毎回違うようなだから毎回逆に違っていたのですごく楽しかった。 ああ。 うん。そこでこう予想外なものが生まれてる。 そうです。そうです。だから自然に、ま、例えば同じものを書いてもね、あら、表現の仕方が違ってくれたら出来上がりも違って、ま、より色合いが違ってくるわけです。 それはそれで僕らの戦力ですよね。逆にね。 はい。はい。はい。はい。はい。はい。 うん。 あの、アレンジという仕事はですね、ま、冒頭にもいました。 通り大変にこう不面を書く量が多いわけで うん。うん。 あのそれ大変な労力だと思うんですけども田さんの場合その不面を書くという作業は主にどういう場所でなさってましたか? ほ自分の仕事部屋 仕事部屋 はは うん。 もう不明を書くのは仕事部屋のみ そうですね。ああ、あの、ま、え、 1 つ冗談に、ま、言ってたりしたのはその恩返師だっけ? あの、昔話があるじゃないですか。 はい。 僕ももう自分が仕事部屋であの閉じこもって書いてる姿はもう誰も見られたくないみたいな ぐらいな感じ多分 あの自分で言うのは変えんだけど聞きしてまる 感じで書いてたんじゃない? それでも誰もあの見られたくないみたいな 姿でやってたと思いますよ。 あ、そうですか。え、は田さんはそのアレンジをされる場合に楽器って使われますか? うん。 まあ、最初は本当にや、そこそ山ハ自体とかは、 え、キーボードもなかったのにギターだけでやってたけど、ま、そのうちキーボードで、ま、いわゆる和音だね、コード はキーボードの方が確かめやすいので はいはい。 まあ、そういうのは使って、ま、あの、そのピアニストみたいは引けないので、 あの、そういう確かめの手段としてはキーボードも使ったし、うん。 それから、ま、もちろんそのうちになって、え、ま、コンピューターとかね。 はい。 うん。そういうものも、ま、扱うようになったら、例えば、今みんなやってるわけだけど、そこで、 え、わゆるデモ音源的な はい。 音を鳴らして実際に音を確かめて、あ、じゃあこれではこれでいいんだなとか、あ、もっとこうした方がいいんだなとかで、そういうことも、ま、機械を使っては、ま、やるようになってきた時期もあるし、 でも最初は本当に見た1本だった。 はい。ああ、 あの、ま、僕も自分の曲を自分で打ち込みしたりしておきを作るんですけれども うん。うん。うん。 僕なんかのやってるのは返局と言えたもんではなくて、なぜならばその音がシュミュレートできるわけですよね。 コンピューターの中で。そうだね。 なので、え、やりながら、あ、ここはディスコードしてるなとかってのが分かるので結果としてうまくいくんですけれども、 もちろんその機会がなかった時代は 脳内で アンサンブルを 想像するわけじゃないです。 それそうです。そうです。 これと今の打ち込みアレンジっていうのは僕は次元が違うもんだと思ってます。 で、は、萩田さんは世代的に両方体験なさってて、 え、そういう打ち込みのソフトなどが 出てきた時に返局のやり方も移行していくと思うんですよね。多少なりとも。 うん。 現在はどう、どういうやり方をなさってるんですか?その、もう打ち込みながら曲を作っていくのか、それとも 基本的にはも脳内で 今もうただアナログに戻ってますね。 アナログに戻ってる。 機械はあまり使わず。 そうですね。もうあのわゆるイメージの中で 書いてきます。 ああ。 ま、それができるのがね、1 番の強みでしょうけどもね。 僕ね、あの、これは他の場でもお話されてるかもしれないんですけど、岩崎ひ美さんの四集 うん。はい。はい。はい。はい。 あの、四集の、 え、エピソードで 最初は北田先生がアレンジなさって はい。はい。うん。 え、シングル出すという段になって美先生が、 え、アレンジされたという話なんですけど、 僕は、ま、元のというか、は、萩田さんがなさった最初のアレンジすっごい好きなんですよ。 あれはね、ま、僕も後から聞きましたけどね。 はい。 いや、僕ね、あの、シングルとして頼まれたのあれ本当は だったと思うんですよ。 記憶もちょっと、 え、 失ますけど。はい。 だからシングルールとしてはあれでは弱いと。 うん。 もう少し下さというか分かりやすさ。 そうですね。あれはね、やっぱりね、自分で聞いたけどうん。シングルじゃないね。僕は聞いた時の印象としては映画音楽の要素を感じましたね。 [笑い] それこそ今先生おっしゃったインストルメンタル好きが こう反映された一局かなと思ってて。 ただうん。 あの、刺期のメロディって本当にヨーロッパ的というか、ま、例えるならばミチェルルグラン的なところがあるじゃないですか。店長が多かったり、 それをはい。はい。 最大限になんだろうな、こうディに演出した変局っていうのは北田先生の方だったかなと。 あの、ま、もう1 つね、あの、あれはやっぱり揉めの繁婦 はい。はい。 ここで話す話じゃないかもしんないけど、もうだから、え、僕のはアルバムバージョンでそれをあれは、ま、最初からアルバム用だったんで はい。 それをさらに派手に、え、京先生が気を 追加して、ま、 お組は僕のアレンジだったんですけど、あの、派手にしてね、 で、シングル版になったという、ま、その 2 つはだから僕の、ま、え、胸を張っていいアルバムバージョンかもしんないけど、 その2つは。 そうですよね。 ま、やっぱディレクターさんの判断は確かに正しいなと思うところもあるんですよ。 当時のね。 うん。ミキ孝志さんのアレンジの方が うん。 うん。 その歌番組、例えば歌番組に出て岩崎美さんがお歌になってる姿はイメージしやすい。 うん。うん。 うん。だからね、ま、これはもうどっちがいいじゃないですね。 ま、2 つの音楽があるっていうことだと僕は思っててなのでまだあのは田先生バージョンの刺集宗教知らない方です。是非聞いてみてもらいたいと。 まだ変曲を本当に語るのは難しいってことがね、なってくるよね。そうなるとね。 はい。 でも面白さでもあって全くメロディーも歌い手も同じなのに変曲が違うとこうもそうそうです。 変わるかという。 そうです。 ところありますよね。 うん。 そのアルバム収録局だったものがシングルになったという例では横須賀ストーリーもそうですよね。 川瀬さんの著書の中で 出来が良かったので シングル化したというようなもの読んだですから。 それはもうあれはもう突出してたね。 ああ、 やっぱりあのみんなが面白いと思った。宇崎竜堂さんの曲って うん。 な、何て言うんでしょう?僕ね、いつも逆を想像するんです。 世に出てるのはギターさんがアレンジされた音源じゃないですか。 でもこれう崎さんっておそらくアコースティックギターでデモテープをお作りになると思うんですけど デモ段階の時にどの程度この形になってたんだろうかなっていうものを いつもこう想像してしまうんですね。 うん。うん。 だから山口さんの後期、ま、中期以降の作品においては本当に宇崎竜堂さんとは田さんのコンビプレイのなされる技だったのかなと。だってプレイマックパート [音楽] 2 なんて想像できないんですよね。元が忘れましたね。 もう世に出てるあのイントロでね、ストップモーションの仕掛けがあってというものの印象が強すぎて、え、あ、ギター 1 本ってどんな感じできさん持ってきたんだろうとかね。横須賀ストーリーにしてもあれもしかするとギター 1 本だったらちょっと演価っぽい要素あったんじゃないかなとかっていうのを うん。 思ってしまうぐらい うん。 だから僕は今でもそういうギター 1本とか うん。うん。 ピアノ1 本とかで作曲家さんが特に歌ってる はい。 デモ音源が1番好き。 ああ。 余計な 最高されたものをデモで持ってこられるのは良くない? うん。ま、もと拍紙がいい。 ああ。 だから、ま、ま、例えで言えば、あ、裸の女性に連れてを連れてきてくれたら、あの、 洋服を 洋服をはい。はい。着せてあげます。 もうね、ファッション完成してたら似合ってるじゃないで終わっちゃいますね。そう、そうですね。そうですね。 うん。 あ、これ是非ちょっと伺いたかったんですけど、 いろんな作曲家の方いらっしゃると思うんですけども、 自分でアレンジもされる作曲家は当時多かったじゃないですか。ま、共栄先生もそうですけども。 うん。うん。うん。 に対して返局はしないよという作曲の方もいたと思うんですけど、 そういうタイプの違いでこう受け取る作品、 え、自分がアレンジをする上で、え、意識って変わったもんですか?あ、この人は返曲する人の作品だなとか。 うんと、僕はだから歌い手のキャラクター個性義量 はい。 お全うん。その歌い手のなんだろうなあ。ああ、全ては歌いて中心と。 そうですね。そうですね。 うん。 あまりその作曲家との相性はそこまで考えない。 考えてない。 ああ、考えてない。考えてないですね。でもそれでも例えば、え、ちょっとシンガーソングライター系とかね。 はい。はい。 ま、そのご自分がアーティスト うん。 やってらっしゃる 人の作品とかの場合は、ま、ちょっと気ったかもしれないですね。 お うん。うん。うん。うん。そうです。ま、ま、具体的に例えば吉田卓郎さんとか はい。はい。はい。 ね、小倉さんとか うん。うん。うん。 あとはそうだな、奇跡高尾さんとかこう自分でもアーティストやってらっしい人とかそういう人の作品の場合はやっぱりなんかその人のおなんかアイデンティみたいなのが [音楽] はいはいはい。 ちょっと尊重するというかね。 そういうのありました。 今吉田卓郎さんと小倉けさんの名前が 出ましたけどそれはしくラメの香り。そしてベランコリーですよね。 串くもね。はい。そうです。 で、その、ま、賞を受賞されたわけじゃないですか、ま、結果として うん。 萩田さんにとってそういう変化としてをもらうということは大きいことですか? まあ、もらったその当時はあんまりなんか感じてなかったんでしょうけどね。でも、ま、それは最初 2年連続でいいその後ね はい。 えっと、そ、3回目が本当30 何年経ってからもらったんですよ。その時にはさすがに だってその間に例えば違法人もやってるし はい。 山口も前のなんかいろんなやってるし色々やってて うん。 もしかしたらそこで受賞してもおかしくなかったかもなみたいなのも実際何曲かあったわけで そこはずっとスルーして 来て30 何年目にもらった時にはあれは全体僕の仕事の全体に対する厚労省だなと いう風に思っていただきました。 はいはいはいはい。あ、じゃあもうその2 年連続の時とは同じといえどみが違いますよね。 そう、そうですね。受け取り方が違いましたね。 ちょっとあの萩田さんの最近のご活動についてもですね、あの触れていきたいと思うんですが 令和6 年は何と言っても小が正尾音楽博物館の 大衆音楽の電動入りされたということでこれまたさっきの賞の話じゃないですけど名誉ですよね。 まあ、その伝動とか伝説とかレジェンドとかっていう 言葉はまだちょっと置いといてくれるとか、ま、言いたいんですけど はい。 ま、でも実際そこに私もあの見落させてもらったら まだあの生きてる方何もいらっしゃったので あ、じゃあいいのかなと。はいはいはいはい。 [笑い] 顔のレリーフが作られるじゃないですか。 いやいやいや、あの、 あれあんまり似てないんですよ。全員似ないんです。あれはレリーフって不思議と似ないんで。うん。 うん。 ま、デスマスクするわけにもいかない。 [笑い] [音楽] さあ、こっからは名曲ルーレットクのコーナーでございまして、え、番組が用意したランダムな質問にですね、え、ルーレットでお答えいただくという、そのルーレットはレコードプレイヤーとですね。なんかこうなかなかにしてこう チープな感じなんですけども、 これはね、 当時物ですから、あ、微笑ましいですよ。古いもんなんですけどね。 ではここに、え、番号 1番から6 番伏せてあるものがあって、え、各番号に質問を用意させていただいてますんで、 まずはルレと回します。レコードがこう回ってるような感じで、じゃあこの辺で止めましょうか。あ、お、いい。え、どっち? これ難しいぞ。これどこですか?えっとね、じゃあ針の場所は 6番。うん。6番にあるから6 番の質問をお答え いただきます。 なんだろう。 え、6 番自身が手掛けた曲のイントロで特にお気に入りはありますか? そうですね。今ま、その思い出せるのと思い出せないのがもちろんあってね はい。 思い出せない方が多いんですけど うん。 パッと思い出せるので、え、ちょっとあの、ま、変わったイントロといえば、え、ウィッシュという、 [音楽] あ、ウィッシュ知ってますよ。 女性2人ユニットがね、 はい。 あって、彼女らがえっとサルビアの花というのを歌ったんですよ。 はい。 え、それのイントロがですね、 うん。いつも1 分以上あって、 お、 もうそれだけで1局 かって思うぐらい、 え、のイントロがあって、ま、その頃っていうのは、ま、私も、ま、え、ある意味 とても、え、純粋だ。 [音楽] まだ商業、え、音楽に染まってないと言いますかね。 はい。その1 分っていうのはあえてですかね。 忘れました。 忘れましたが好き勝手にやったという。 あ、 ええ、 でも確かに初期のは田作品はイントちょっと長めだなと思って。 そうありますね。 高木正さんも ありますね。ちょ、 少し長めですよね。 水没の山しね。 うん。 え、ま、それ、ま、長さもそうだけど、ま、色合い的に うん。 自分のその頃の なんか純粋さが はい。はい。はい。 ま、クラシックが昔は好きだったもんですが、ちょっとクラシックテストで、え、ま、 ま、ともかく長さから言ってもちょっと 変わり物のイントロで はい。 自分の中でもよく覚えてるといううん。ま、あの頃のなんか自分が見えて 僕は好きなんで、 あ、思い出の そういった。 思い出の意見 思い出のあま皆さんがあまりま知らないからまたいいかもしれない。はい。 では、あの、改めてウィッシュのおサルビアの花 はい。 ね、あの、お聞きになってみてください。 では、 はい。 もう1問いきましょうか。 は、 はい。ではまた回しますね。お、 ちょっと先生、ストップって言っていただいていいですか? はい、ストップ。 はい。 これ急に止まんないのがね、またいいですよね。この余因がね。 うん。 お、 止ま。 はい。5番が出ました。 5番はどれでしょうか? 5番です。 お、え、これはね、なかなか挑戦的な質問ですよ。ちょっとやりすぎたかなと思うほど大胆にアレンジした楽曲はってやっぱこれはあの曲は話すしかないかなよ。ま、やっぱり違法人なんですけどね。 お やりすぎですか? まあていうのはだからま、ま、これは語りす意味久田さんの語り草にもなってるらしいんだけど うん。 ま、最初にあの彼女が作、ま、彼女はシガーソングライタータイプだったわけなんで はい。 え、その割と、え、あの歌も中央線の窓から見た、え、景色から作ったという、え、 うん。 中近島でもな、何でもない。 はい。 案外そうなんですよね。 で、ま、タイトルも白い朝という、え、変哲もない。 何の答もないタイトルの歌で はい。 え、私はだからそのレコーディングの頼まれた時に はい。 ま、イントロをね、ま、皆さんよくご存知のイントロと はい。 それから、ま、いわゆるシンガソングライターさんタイプの、ま、ちょっと、え、あまり下世話じゃないと うん。うん。 いう、え、火用局にじゃないみたいなアレンジ のイントロと2種類を作っていって、 あ、2種類 で、レコーディングの現場で 2種類は演奏して うん。はい。はい。 え、制作画にチョイスをしていただいて うん。 ま、当然のことながらあの派手な方が選ばれたわけなんですけどね。 うん。うん。 うん。だからま、え、私の中では、え、ちょっとこれじゃあやりすぎかもしれないからというのでもう 1つ大人なしいイントロ用意しておいたと はい。 いう、ま、殺があるので、 ま、私の中でもあれはやりすぎかもしれないと 思いながら書いてた という、 そういう自覚があった一局なんですね。 ああ、 ただ結果としてですけども、人はあの島ですよね、やっぱり。うん。うん。ということになってしまったんですよね。 [音楽] 人気局なのでカバーが 4人には存在するんですけど、 あの、イントロで出てくれないと違法人をやる会がないなっていう感じすらしてしまいます、僕は。 うん。僕ね、そう。あの、それをな、何かで聞かされたことなんですよ。誰か他の方がカバーしてやってるっていうのはなんパターンか。 はい。 で、期待してたのは違う全然出しを期待してたんですよ。 はい。 他の人がやったらどう変なんて 楽しみだったん。 うん。でも確かにあれが全部使われてたので まあちょっとがっかりしたというか。 ああ。でもね、それはね、いろんな考え方あると思うんですよね。 その オリジナルのイントロを超えられないと判断した時にもうこれで行こうと うん。 村長 というか、あの、リスペクトを込めてね。 なるほどね。 うん。 うん。ま、 そういう記憶は世の中に確かにあることあります。 ありますよね。 確かにあります。 ちなみに僕は久保田咲さんの曲で、は、田アレンジで好きなのは 9月の色。 うん。 これはね うん。 あの、まずメロディが田さんに合ってる気がするんですよね。これも 4度進行なんですよ。マイナー系の。 うん。うん。 で、元が綺麗なんですね。 うん。 うん。躍動感もあって うん。 あんまりこう覚えてないって感じですかね。でも絶対お好きだと思いますよ。僕が言うのもなんですけど、あの僕が ご本人にお勧めするは田作品のいい曲ですね。 はい。 変なシリーズになってますけど。 じゃあ、あの、聞いてみます。 はい。よろしくお願いします。 [音楽] さあ、え、色々お話伺ってまいりましたが、そろそろお時間となりました。今日先生、ありがとうございました。 はい、 最後にですね、え、先生が昨編曲においてとされていることは何でしょうかという、 ま、え、と言っても、ま、当時の MODと、ま、最近のMOD は少し変わってるかもしれないですけど はい。 ま、当時は、ま、え、たくさん仕事が連続してやってましたから はい。 はい。 え、しかも歌手さんも変わるね。作曲家さんも変わる。 はい。 いろんなシチュエーションも変わる。 昨日やったあの仕事のことを引きずってたらもう今日のイメージかないので はい。 はい。昨日やったことは全て忘れる。 おお。 はい。ま、今日はまた新しい脳みそでやると。 うん。 いうことを心がけていました。 分かりました。 非常にこれはあらゆる業でも参考になる考え方だと思います。 うん。そうでしょうね。 生産み続けるということはそういうことですよね。 うん。うん。うん。 過去に縛られてはいけないと。 うん。 うん。 分かりました。ありがとうございます。今日は、え、ቅ局家田尾夫さんにお話を伺いました。ありがとうございました。 はい、こちらこそありがとうございました。 [音楽] [音楽]

CSミュージック・エア、ミュージック・グラフィティTVで2025年4月から放送開始の

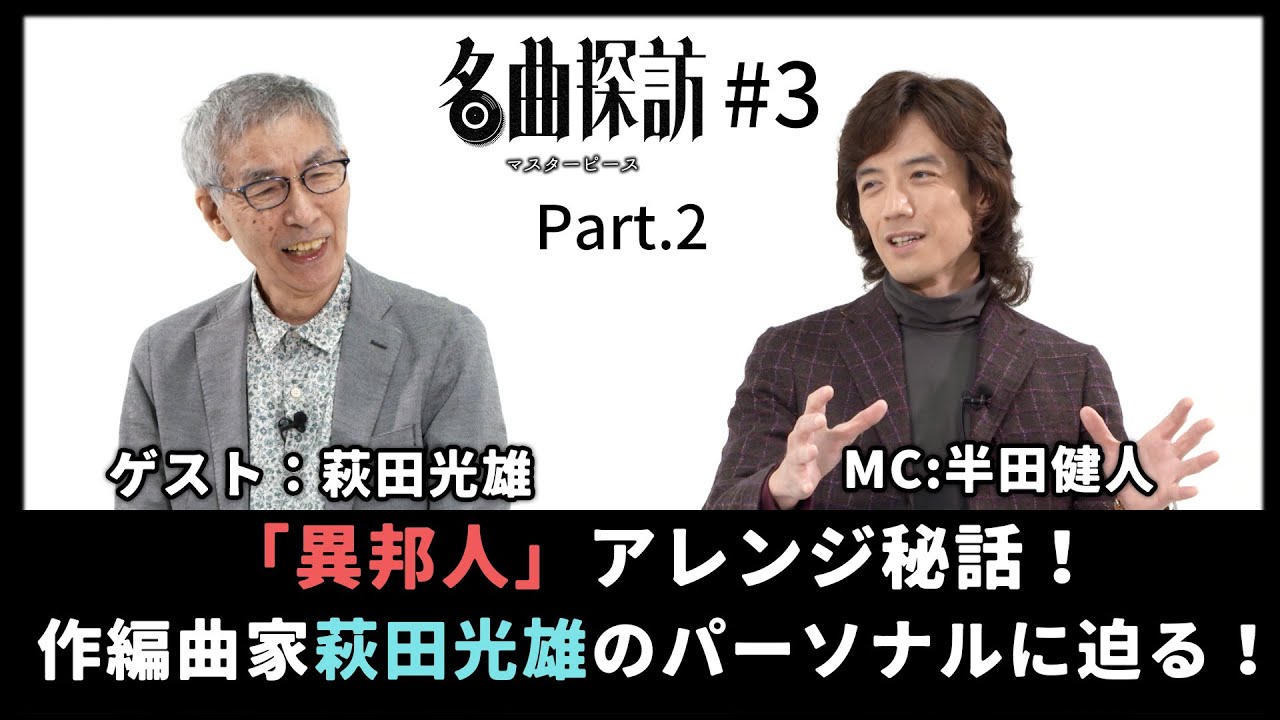

昭和の名曲に深く迫る新番組「名曲探訪」!

昭和の時代を彩った名曲の数々。

後世に残る名曲を残した音楽家達の

この1曲、この1枚”マスターピース”について

昭和歌謡に造詣の深い俳優・音楽家の「半田健人」が、毎回ゲストを交えて

楽曲の魅力や、名曲誕生秘話に迫るトーク番組。

第3回目のゲストは、作・編曲家の萩田光雄。

作曲家としてはもとより、

編曲家として「シクラメンのかほり」「木綿のハンカチーフ」「待つわ」

「イミテイション・ゴールド」「異邦人」「少女A」

などなど、数々のヒット曲編曲を手がけた

昭和歌謡のレジェンド、萩田光雄のパーソナルに迫ります!

※権利の都合上、配信では音源を差し替えてお送りしています。

ミュージック・エア公式X

https://x.com/TV_MUSICAIR

ミュージック・エア視聴方法はこちらから

https://www.musicair.co.jp/how/

ミュージック・グラフィティTVの視聴方法はこちらから

https://www.graffititv.jp/pages/5106728/page_202107202313

#半田健人 #南野陽子 #山口百恵 #荻野目洋子