研ぎ澄まされた舞の世界から死と再生、生命のすばらしさを寿ぎ、五穀豊穣を祈る演目「三番叟」。古代から脈々と日本人の中に流れる自然観と死生観、生命の循環をご本人のインタビューとともに紐解く

「定時に幕が上がると、三番叟が荘厳に登場します。

大鼓が勇壮かつ軽快に打ち出すと、いよいよ三番叟の始まりです。

『揉之段』は場に「喜びありや」と陽気を与え、大地を踏みしめながら、邪気を払い、畦道を作り、最後には「烏跳び」という跳躍を頂点に躍動的に舞います。

『鈴之段』は黒式尉の面をかけ、神となります。

時に恥じらいや躊躇いを見せながら荘重に鈴を振り、種子を撒くことを暗示し、大地を踏み固めます。夜神楽の源流です。

縦ノリの同じリズムを繰り返しながら覚醒して行き、やがて夜明けのように昇華して晴れの時間を寿ぎます。

まさに万物が、目を覚まして芽吹く瞬間、一種のエクスタシーを迎え、また静寂に戻り、儀式は終わります。」

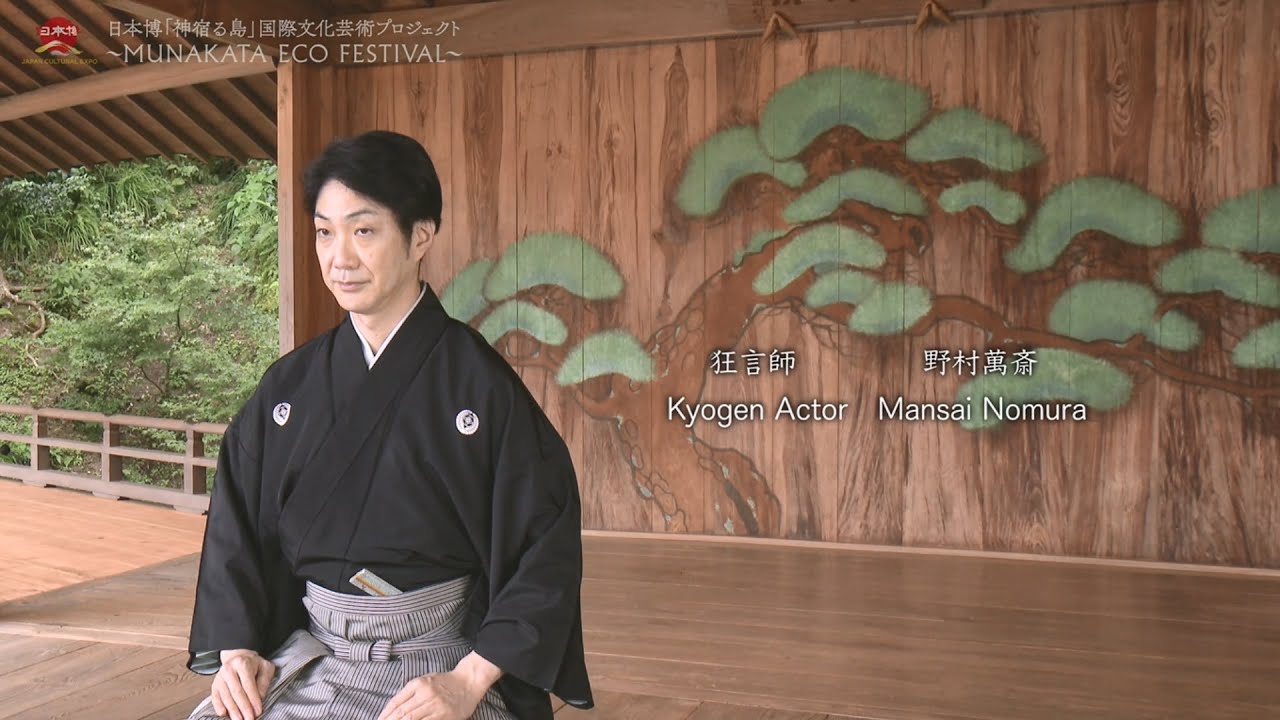

野村萬斎記