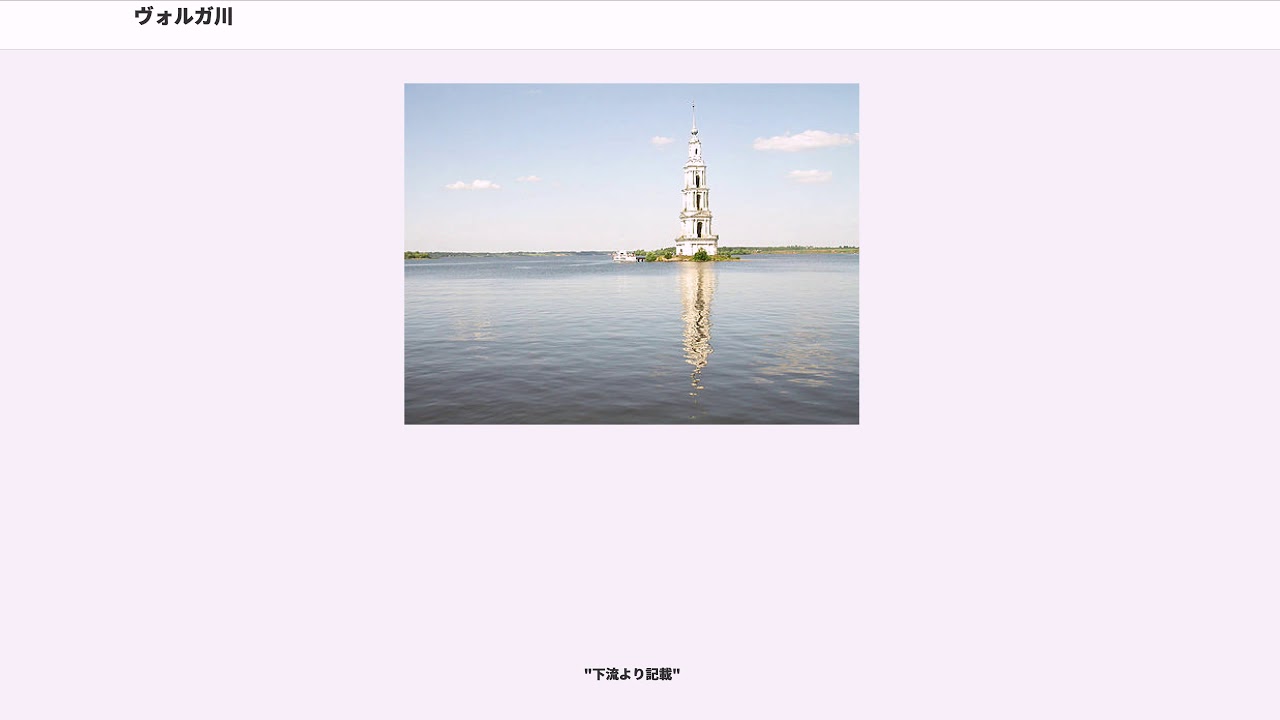

ヴォルガ川, by Wikipedia / CC BY SA 3.0

#ロシアの河川

#ヴォルガ川水系

#カスピ海

ヴォルガ川

ヴォルガ川(ヴォルガがわ、)は、ロシア連邦の西部を流れる、ヨーロッパ州最長の川で、ロシア主要部(ヨーロッパ・ロシア中心部)を水系に含む「ロシアの母なる川」でもある。全長は3,690kmにおよぶ。

スキタイはヴォルガ川を「湿気」という意味の “Rā”(Ῥᾶ)と呼んでいた。『アヴェスター』には「神秘の流れ」という意味の “Raŋhā” と言及され、サンスクリット語では同じ意味で “rasā́h” と呼ばれている。ソグド語では「血管」という意味の “r’k”(*raha-ka、vein, blood vessel)と呼ぶ。現代モルドヴィン諸語では “Rav”()と呼ぶ。スラブ民族はスキタイ系の名称を翻訳した借用語の「ヴォルガ」と呼んだ。

この地のテュルクはヴォルガ川をイティル川(カラチャイ・バルカル語: 、、、、)と呼んでいた。モンゴルはイジル川()と呼んでいた。

ヴォルガ川中流域からウラル山脈にかけてのタタール人・バシキール人・マリ人などの多く住む地方は、イデル=ウラルと呼ばれる。フン族もこの流域に移動しており、アッティラ大王の名はこの川に由来するという見方もある。

モスクワとサンクトペテルブルクの中間にあるヴァルダイ丘陵の海抜225mを源流とし、モスクワの北を南北に蛇行しながらルジェフを通り、トヴェーリでトヴェルツァ川と合流する。トヴェルツァ川は源流のあるヴイシニー・ヴォロチョークで、ネヴァ川へと流れ込むツナ川と近接しており、この両河川を通りバルト海とヴォルガ川をつなぐルートは古くから利用されており、ヴァリャーギからギリシアへの道の重要なルートとなっており、トヴェーリはこの交通の要所として栄えた。ドゥブナでは南のモスクワからのモスクワ運河と接続する。ドゥブナからは北東に向きを変え、ウグリチを通りルイビンスクへとたどりつく。ルイビンスクには1941年に完成した巨大なルイビンスク・ダムがヴォルガ川の流れを堰き止め、人造湖としては世界第8位というルイビンスク湖を形成している。ルイビンスク湖の北端にはシェクスナ川がつながっており、ここからオネガ湖、ラドガ湖を通ってサンクトペテルブルクまで水運がつながっている。ルイビンスクからヴォルガ川は東に流れ、ヤロスラヴリ、コストロマを通る。このウグリチからコストロマまでの区間は、ロシアの古い都市群、いわゆる「黄金の環」と呼ばれる地位の北端に位置し、ウグリチ、ルイビンスク、ヤロスラヴリ、コストロマはそれぞれ黄金の環に属する都市であり、古い歴史を持っている。ヴォルガ川はキネシマを通ったのち、ゴロジェッツとザヴォルジエのすぐ上流にあるニジニ・ノヴゴロド・ダムが遮っている。このダムの水力発電所は両市の大きな産業となっている。その下流、ニジニ・ノヴゴロドでヴォルガ川は西から流れてきたオカ川と合流する。このオカ川との合流地点までがヴォルガ川の上流とされる。このヴォルガ上流の流れる地域、つまりトヴェーリ州、ヤロスラヴリ州、コストロマ州、イヴァノヴォ州北部は、総称してヴォルガ上流地方(ヴェルフニェヴォルジェ)と呼ばれる。このヴォルガ上流地方はタイガの広がる地域で、混合農業が営まれ、酪農が盛んでチーズやバターがよく生産される地域である。

ニジニ・ノヴゴロドは人口120万人を数え、ロシア国内でも第4位、ヴォルガ川沿岸では最大の都市である。古くから交通の結節点として重要な土地であり、またヴォルガ川の水運を利用した北部のタイガ地帯と南部の平原との間の交易都市として栄え、ニジニ・ノヴゴロドの定期市は、19世紀半ばまで、中央アジアからやってくるブハラ商人とロシア人たちとの重要な交易の場となっていた。ここでオカ川が合流することで、ヴォルガ川の水量はほぼ倍増する。ここからもしばらくは東進し、南岸にあるチュヴァシ共和国の首都チェボクサルを通過したのち、タタールスタン共和国の首都カザンの辺りで東から南へと流れを変え、カザンの南で東のウラル山脈から流れてきたカマ川をあわせる。ニジニ・ノヴゴロドからカザンまではヴォルガ川をほぼ境として、北はタイガ、南は混合林地帯となっている。このカマ川との合流地点までがヴォルガ川の中流域となる。この中流域はほぼ全域が沿ヴォルガ連邦管区に含まれる。そのうちヴォルガ川沿岸の州は、上流からニジニ・ノヴゴロド州、マリ・エル共和国、チュヴァシ共和国、タタールスタン共和国となっている。

カマ川合流地点から南下したヴォルガ川は、西岸のプリヴォルガ高地と、東岸の低地に挟まれながらウリヤノフスクを過ぎ…